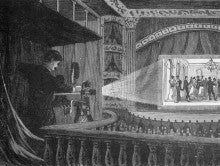

山田松谷:神田錦輝館の活動大写真の図

永井荷風「濹東綺譚」の書出しに「わたくしは殆ど活動写真を見に行ったことがない。おぼろ気な記憶をたどれば、明治三十年頃でもあろう。神田錦町(にしきちょう)に在った貸席錦輝館で、サンフランシスコ市街の光景を写したものを見たことがあった。活動写真という言葉のできたのも恐らくはその時分からであろう。それから四十余年を過ぎた今日では、活動という語(ことば)は既にすたれて他のものに代られているらしいが、初めて耳にしたものの方が口馴れて言いやすいから、わたくしは依然としてむかしの廃語をここに用いる。」とあるが、初版時には「明治24~5年ころかと思う」などと曖昧に書いていた。

この「錦輝館」は今でいう貸ホールでその頃の東京では珍しかった。明治30年4月号の「風俗画報(138号)」に報道画家・山田松谷による「神田錦輝館の活動大写真の図」が描かれている。手元本は白黒ながら図書館に蔵書があるようなのでいずれ紹介したい。さて、新居三郎が命名した「活動写真」はその後わが国の通称になるのだが、新居商会が福地桜痴に名づけてもらっただの諸説あるようだ。どうも、あちこちから同時発生的に「活動写真」の名前がでてきたというのが本当のところなのかも知れない。

シネマトグラフ

バイタスコープ

さてその後、新居商会は弁士の駒田好洋に映写の機材を譲り渡してしまう。 駒田は日本における活弁(活動写真の弁士のこと)第一号とされ各地で巡回興業をおこなうが、いわば彼こそが映画の普及に貢献したパイオニアというべきだろう。新居三郎の姓は、もともと「新井」だったらしいのだが、越後与板藩は代々井伊家が治めていたため、旧藩主に遠慮して「新居」と名のったらしい。福井→福居、平井→平居といった具合である。