―オヤケアカハチの乱―

15世紀末

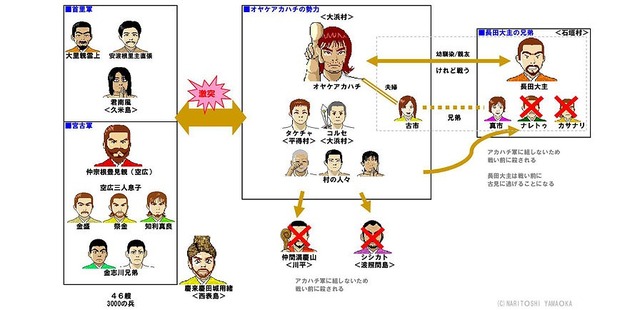

八重山の各地の豪族が集結し、宮古の勢力と戦うことになる。

■戦前

当時、宮古島全土を統一し、首長になっていた空広(仲宗根豊見親)は、八重山にも力を及ぼそうとしていた。八重山ではまだ按司たちがばらばらで、各地で対等しており、空広に対抗できる力はなかった。首里への入貢に従わない按司たちに、空広は圧力をかけていく。

そこで、オヤケアカハチは按司たちを束ね大きな勢力を作っていく。空広に従おうとする勢力は排除していった。空広味方する獅子嘉殿や仲間満慶山は討伐され、石垣の長田大主の弟たちは殺され、長田大主は古見に逃げていった。

こうしてオヤケアカハチは石垣島全土をほぼ手中にした。竹富や波照間、小浜島なども勢力下にあった。また、オヤケアカハチは貢物をせまる空広に対して、宮古を攻めようともしたという。

■戦争開始

1500年、空広は琉球王府の力をかり、琉球王府の援軍とともに石垣島を攻め、オヤケアカハチと戦う。

首里の軍団は、筆頭大里親雲上や安波根里主直張などを頭とし、久米島の君南風(ノロ)をのせ、46艘、3000人の軍団であった。

2月12日に石垣沖に到着。古見に逃げていた長田大主は先導役となって、空広と首里王府の官軍を誘導していった。

そうして戦いが始まる。

しかし、海岸沿いに陣取るアカハチ軍を前に、上陸することもできず、官軍は苦慮した。当初はオヤケアカハチ軍は優勢であった。

しかし2月19日、夜を狙って首里王府軍が登野城と新川の二手に分かれ上陸する。

オヤケアカハチはこの多勢の作戦に応じることができず、2日間の攻防の末、ついには負けてしまう。

オヤケアカハチは、底原山に逃んこんだところを、討たれてしまった。

この戦いは先島諸島の島々では、日本の戦国時代と同じように、熱く語り継がれている。

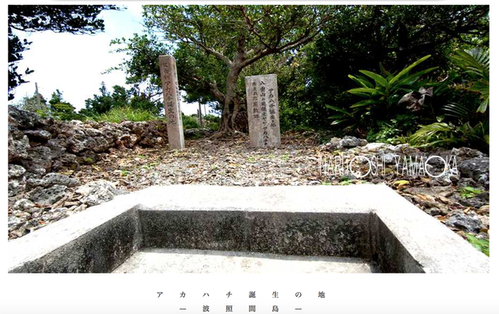

今回の波照間島滞在では、ムーの叡智を感じる他にもう1つ重要な訪れる意味がありました。

それは波照間島にたどり着いて初めて耳にした「オヤケアカハチ」という言葉。

「オヤケアカハチ?」

歴史に疎い自分は、これが人名ということもわからず、また人名と聞いても「アカハチ」という響きから昭和頃の近代の人物かと思っていましたが、この人物は今から500年も前、15世紀末から16世紀にかけて活躍した八重山諸島の伝説の英雄の名前でありました。

波照間島生まれのオヤケアカハチ。

海岸に捨てられていた捨て子であり、生まれつき赤髪であったそうです。

その赤髪が不気味に思われて捨てられたとも言われていますが、波照間島の現地で聞いた話では、アカハチは波照間の神職を務める司(つかさ)とオランダ系の西洋人の間に生まれたいわくつきの子供であり、生み落とすことだけが役割であった司は生まれたてのアカハチを捨て、その捨てられたアカハチを拾って育てたのも別の司であったとも言います。

「神の子」と呼ばれたアカハチ。

赤髪の化け物どころか、幼い頃から優れた知恵と能力を発揮していたアカハチはすぐに皆のリーダーともなり、それを幼馴染で憧れながらもライバル心を常に持って一緒に波照間島で育ったのが、後にお互いが本当に戦い合うことになる親友の「長田大主(ナータフーズ)」であります。

波照間島で生まれ育った2人は、やがて石垣島へと渡り、ナータフーズは石垣村の長となり、アカハチは大浜村を拠点に活動することになります。

500年前の当時、今のように日本の一部になっていなかった沖縄諸島はいくつかの豪族に分かれて勢力を持っており、中心は首里王府を構える琉球王朝でありますが、宮古島諸島は空広(仲宗根豊見親)という人物が治め、この2つの勢力が八重山諸島にまで支配を拡大し、年貢の取り立てで八重山諸島の農民達の生活は困窮していたようです。

この圧政に立ち上がったのがアカハチであり、農民の1人という立場でありながらも、自由と平等を訴えて国賊となり、当時の琉球諸島にとって大国である王朝に刃向かったのでした。

そんな国賊討伐に王府から派遣された軍隊は、46隻の軍艦と3000人の兵士であり、戦闘において武器も持たない素人の集まりである300人足らずの農民集団ではまったく歯が立たないレベルの戦争でした。

この討伐の際、八重山側にいる王府軍の総大将であったのが、王府軍についた同郷の親友「長田大主(ナータフーズ)」でありました。

長田大主に追い詰められたアカハチは、底原山の大きな榕樹(がじまる)の木の下で、死に物狂いに抵抗するも多勢に無勢で遂に討ち取られてしまい、最期は首を刎ねられて「オヤケアカハチの乱」は終焉を迎えたそうです。

こうして国賊討伐に貢献した長田大主は英雄ともなって語り継がれることにもなりましたが、一方で八重山側の人々からすれば権力に対して勇気を持って立ち向かったアカハチこそが英雄でもあり、波照間島は異なる立場にある2人の伝説的な英雄の出生地でもあります。

ただ、近年になってからは「オヤケアカハチの乱」の歴史も見直され、本当に単なる国賊であったか疑問の声もあがり、アカハチが民を想って起こした活動を自由と平等を取り戻す独立運動の先駆けとして捉える見解もあります。

また、波照間島には長田大主を祀る御嶽があります。

波照間滞在では、この長田大主の御嶽が宿泊場所の目の前であり、そこから話が突如「オヤケアカハチの乱」となって2人の英雄の話を地元の人から聞くことになりました。

最大のライバルであり、敵同士であった長田大主とアカハチですが、実際は最後の最期まで親友同士であり、すべてを理解し合っての討伐だったとも言われています。なにせ、長田大主は大切な妹をアカハチの妻に差し出しているほど親密な関係でもあります。

一方で、身柄を捕えるだけで処刑までする約束ではなかったのに、王府が約束を破って処刑したとも現地では逸話があり、アカハチを救えなかった長田大主は、それを晩年まで悔やんで波照間島で生涯を過ごしたようです。

まるで、朝廷の将軍坂上田村麻呂と蝦夷の英雄アテルイのような話でもあり、歴史は場所と時代を移して同じような出来事が繰り返されるだけでなく、同じような魂や宿命を持った人が降ろされ、後世にまで伝わる伝説を残すものだと改めて思います。

500年前に「神の子」と呼ばれた神童アカハチ。

2000年前に「神の子」と呼ばれたヨシュア(イエス・キリスト)とどこか似た気質と生涯でもあり、イエスもまた納税を強いる役人にたて付き、やがては国を陥れる反逆者して処刑される道を歩みます。

赤髪のアカハチには、どこか渡来人であるユダヤの血が混じっていたのかもしれません。

その霊統や血統は、革命家を輩出する流れを持っていると思います。

そんな東方の小さな島のイエスとも重なるアカハチの話を聞いたのがクリスマス前の波照間島であり、その後25日のクリスマスには石垣島で子供達の舞台演劇である「オヤケアカハチ」の公演があったので参加してきました。

この子供達の衣装は、うさとが一部衣装提供を10年以上も前からしており、今回も新たな衣装を40点以上も提供されたので、それを見るのが今回の石垣訪問の1つの予定でもありました。

でもその舞台が「オヤケアカハチ」とはまったく知らなかったので、アカハチと長田大主生誕の波照間島で話を聞いた後、それもクリスマスにアカハチの舞台を見るのは本当に深い意味があったと思います。

今、日本では南の地から再び革命のエネルギーが芽生え始めています。

沖縄が日本から、日本がアメリカから、血の革命ではなく無血革命による大きな維新が再び始まろうとしています。