今日は人口爆発の未来について

いくつか調べてみました。

人が増えすぎた未来。想像できますか?![]()

ジェフ・ベゾスの野望:人類1兆人計画

7月21日(日本時間)、Amazonの創始者ジェフ・ベゾスと3人の同乗者が民間初の宇宙飛行を成功させたとして、世界中をニュースが駆け巡った。ベゾス氏の新たな野望への第一歩は実に華々しく報じられ、あたかもめでたい未来への一歩のように映る。しかし、ベゾスのパフォーマンスを単にナイーブに祝福してよいのだろうか。彼の言動の背景には、人類の未来を蒙くさせるといっても過言ではない思想がある

宇宙飛行とは

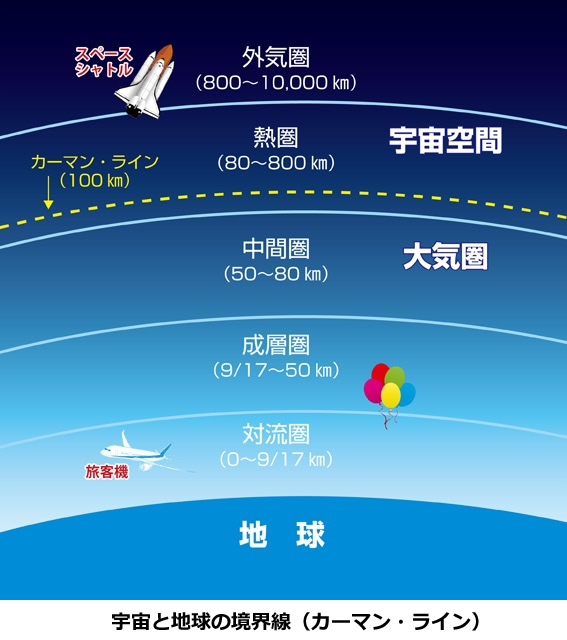

地球の外を宇宙とすると、地球に暮らす私たちから見てどこまで上空に行けば宇宙に出たことになるのだろうか?それに対しては、いくつかの定義があるが、国際航空連盟は高度100キロメートルから先を宇宙と定義している。海面上100キロメートルの仮想ラインをカルマン・ライン(カーマン・ライン)というが、これはハンガリーの天才科学者フォン・カルマンが、飛行体が自らの重さを揚力によって支えることができるだけの大気があるギリギリの線としたことに由来している。

出典:neomag.jp

今回、ベゾスらが乗った弾道飛行ロケット「ニュー・シェパード」は、このカルマン・ラインあたりまで到達した模様である。弾道飛行なので、スペースシャトルのように地球を周回する軌道には乗っていない。また、スペースシャトルは、海面から約400キロメートル上空を周回し、より分厚い大気の層を突き抜けて再突入するので無事に帰還する難易度が高い。その点でも、ニュー・シェパードは宇宙飛行でありながら、再突入の難易度が最も低い層を狙ったといえる。

人類1兆人計画―テラフォーミング

〝民間初の宇宙飛行〟と聞けば、誰でも宇宙旅行ができる時代――ただし金さえ出せばとか、ジュール・ベルヌの『月世界旅行』を思い浮かべたりする。しかし、ベゾスの狙いはそのような生半可なものではない。野望はもっとその先にある。ベゾスは、人類が地球をはみ出して生存していく未来を開拓しようと目論んでいるのである。人類の総人口がこの先100億人を超え、さらに1000億人、1兆人となるためには・・・当然地球をはみ出していかざるを得ない。

地球外に地球と同じように人が生存していける環境を作る。つまり、テラフォーミングの未来を見込んでいるのである。テラとは地球のことである。テラフォーミングは文字通り『地球形成』の意味である。人類が移住し、様々な動植物を移植できるように、月や火星のみならず太陽系外惑星をも地球と同じように改造(形成)することだ。テラフォーミングを実現するためには、大規模なエンジニアリングが必要不可欠である。それは、地球のような惑星規模のエンジニアリングから、太陽系、さらには銀河系全体の規模の人工物を造ることもありうる。例えば、金星をテラフォーミングするには、500℃にもなる大気温度を下げる必要ある。そのために、金星の大気圏外に金星の一部を覆うような巨大な日傘を造るというアイデアがある。日傘に太陽光パネルを貼り付ければ、それは宇宙太陽光発電所にもなる。

しかしながら、ベゾス氏の言動は、まさに宇宙規模に拡大されたコロニアリズム(植民地主義)の表れである。

新たなる苦悩―環境問題は宇宙へ

このように宇宙旅行からその先を目指す起業家はベゾスのみならず、リチャード・ブランソンや日本ではホリエモンなどがいる。

今回のベゾス氏のパフォーマンスには、多額の資金を無駄遣いせず、足元の環境問題やSDGsの普及促進のために使うべきだという批判がある。私たちは、気候変動、貧困、格差、分断、紛争、戦争などなかなか容易には解決できない問題に日々直面している。

これに対して、ベゾス氏の言い分は「すべての重工業、すべての公害産業を宇宙に移し、地球を美しい宝石のような惑星に保つ必要がある」という注1)。しかし、それは問題を地球の外へと押し出すだけであって、本質的な問題解決にはなんら貢献するところがない。

今先進国が享受している豊かさは、環境負荷の増強や劣悪な労働環境という犠牲の上に成り立ってっている。つまり、環境問題も安価な労働力も途上国に押しつけて外部化する植民地主義で成り立ってきた。それを宇宙規模に拡大して外部化していいのか?地球さえ「美しい宝石のような惑星」に保てば、宇宙の他の星々を人類の都合で改変して汚していいのだろうか。

ジェフ・ベゾスが「人類は宇宙に住む以外道がない」と断言する衝撃理由

「資源が枯渇する」という明白な事実

グローバルなエネルギー使用量は毎年3パーセント伸びています。あまり大きな伸びに聞こえないかもしれませんが、それが毎年重なるとものすごい量になります。毎年3パーセントずつ複利で増加すると、人間のエネルギー消費量は25年ごとに倍になります。

現在のグローバルなエネルギー使用量を考えると、ネバダ州全域を太陽光パネルで覆うことですべてが賄える計算になります。もちろん、そんなことはかなり難しいように思えますが、不可能ではないでしょう。いずれにしろネバダ州のほとんどは砂漠ですから。

ですが、3パーセントの複利がそのまま伸びていくと、ほんの数百年もすれば地球全体を太陽光パネルで覆わなくては追いつかなくなってしまいます。そんなことは不可能です。現実的でもなければ、うまくいくはずもありません。ではどうしたらよいのでしょう?

ひとつは、言うまでもなくエネルギー効率を上げることです。ただし問題は、これはすでに織り込み済みだということです。この100年のあいだ、エネルギー消費量は年率3パーセント増加していますが、人はつねにエネルギー効率に取り組み続けてきました。例を挙げましょう。200年前は、1時間分の照明の費用は84時間の労働に値しました。いまでは、1.5秒分の労働で1時間分の照明の費用を賄えます。

エネルギー消費は増え続ける

蝋燭が灯油ランプになり、それが白熱灯になり、LEDに変わって、エネルギー効率は大幅に上昇しました。もうひとつの例は飛行機です。旅客機が飛びはじめて半世紀のあいだにエネルギー効率は4倍になりました。

50年前には一人の乗客がアメリカを横断するのにかかった燃料は109ガロンでした。いまでは、最新の787型機なら24ガロンしかかかりません。これは驚異的な改善度です。劇的と言えるでしょう。

コンピュータの処理能力はどうでしょう? コンピュータ処理効率は1兆倍になりました。世界初の商用コンピュータであるユニバックが15件の計算を処理するのにかかったエネルギーは1キロワット秒でした。最新のプロセッサなら同じエネルギーで17兆回の計算を処理できます。

さて、効率が上がったら人間はどうするでしょう? エネルギーをさらに消費するのです。人工照明の値段が下がった結果、もっと明かりを使うようになりました。空の旅が非常に安くなった結果、みんなが旅をするようになりました。コンピュータ処理能力のコストが激減した結果、いまやスナップチャットまで手に入れたわけです。

エネルギー需要は増大し続けるばかりです。いくらエネルギー効率が上がっても、私たちはもっともっと多くのエネルギーを使い続けるでしょう。先ほどの3パーセント成長という数字は、今後エネルギー効率が大幅に改善していくことを見込んだうえでのものです。

資源は有限なのに需要が無限に伸びたらどうなるでしょう? 答えは簡単です。配給制にするしかありません。いまのままだとその方向に向かうほかなく、世の中がその方向に進めば、歴史上はじめて私たちの孫世代は私たちよりよい人生を送ることができなくなります。決していい方向とは言えません。

「停滞」と「成長」のどちらを選ぶか?

ですが、幸運なことに、地球を出れば太陽系には私たちが実際に使える資源が豊富に存在します。ということは、私たちは選択できるのです。停滞と配給か? それとも活気と成長か? 選ぶのは簡単です。何を望むかは明らかでしょう。

ただ、急がなければなりません。太陽系全体では1兆人の人口でも維持できるかもしれません。そうなれば、1000人のモーツァルトと1000人のアインシュタインが生まれるかもしれません。文明は驚くほど進化するでしょう。

では、その未来は具体的にどんなものになるのでしょう? 1兆もの人がどこに暮らすのでしょう? プリンストン大学で物理学を研究していたジェラルド・オニール教授はこの問題を深く考え抜き、それまで誰も疑問に思わなかったことを問いました。それは「人が太陽系に進出するにあたって最適な場所は、惑星の表面か?」という問いです。

オニール教授はこの問いに答えるべく、学生たちと研究を重ね、直感に反する意外な答えにたどりつきました。答えは「ノー」だったのです。なぜか? 彼らは数々の問題を挙げました。

まず、惑星の表面はそれほど広くありません。最大でも現在の2倍の人口までしか維持できません。それでは小さすぎます。しかも遠すぎます。火星への往復には数年かかりますし、最適な打ち上げの機会は26か月に1回しかありません。これはロジスティクスの面で非常に深刻な問題になります。そのうえ、距離が遠すぎて地球とリアルタイムの通信ができません。光速の限界で遅れが出ます。

宇宙に「コロニー」をつくる

もっと基本的な問題もあります。地球以外の惑星の表面は、重力が弱いということです。人間が住めるのは重力のある場所に限定されます。火星の重力は地球の3分の1です。そこでオニール教授のグループは、惑星の表面ではなく、回転による遠心力を使って擬似重力を得る人工的な居住区を思いつきました。この人工居住区は長さ数十マイルにも及ぶ巨大な建造物で、一基につき数百万人が居住できるようなものです。

このような、いわゆるスペースコロニーは、国際宇宙ステーションとはまったく違います。コロニーの内部には高速輸送手段が備えられ、農業区域も都市もあります。

それぞれのコロニーの重力がすべて同じである必要はありません。遊び専用のコロニーでは重力をゼロにして飛び回ることも可能です。国立公園をつくることもできます。快適な居住環境も確保できます。地球にある都市をまねてコロニーにつくることもできます。歴史的な都市をまねて同じようにつくってもいいでしょう。まったく新しい種類の建築物を建てることもできます。

コロニーでは気候も思いのままです。マウイ島の最高の一日を一年中味わうことができるのです。雨も降らず、嵐もなく、地震もありません。

雨風をしのぐ必要がなければ、建物はどんな構造になるでしょう? それはできてみないとわかりません。ですが、コロニーが美しいものになることは確かです。住みたがる人は多いでしょう。しかも地球から近い場所につくれば、地球に戻ることもできます。人は地球に戻りたいと思うはずですから、これは大切な点です。誰も永遠に地球を離れたくはありません。

また、コロニー間の往来も簡単なものになります。別のコロニーに住む友人や家族に会いにいったり、娯楽専用のコロニーに遊びにいくこともできます。素早く行き来できるので、エネルギーはあまり必要ありません。日帰りも可能です。(中略)

地球は「制限居住地区」になる

では、このオニール教授の人工居住地構想は、どんな未来につながるのでしょう? これは地球にとってどんな意味を持つのでしょう?

地球は制限居住地区となり、軽工業が行われる場所になるでしょう。そして、住むにも、訪れるにも、美しい場所になることでしょう。大学に行くにも、軽工業を営むにも最適な場所になります。ですが重工業や大気汚染の原因になるような工業、つまり地球に害をもたらすことはすべて、地球の外で行われるようになるのです。

そうすれば、この宝石のような奇跡の惑星を、一度傷つけてしまうともとに戻らない場所を、保護することができます。これ以外に道はありません。地球を救わなければなりませんし、孫やその孫のために活気と成長をあきらめてはいけません。どちらも手に入れることはできるはずです。

すでにインフラがあったからアマゾンは成功できた

では、誰がこの仕事をするのでしょう? 私ではありません。これほどの大きな夢を実現するには長い時間がかかります。いま学校に通っている子どもたちとその子どもたちが実現するのです。彼らが何千何万という未来の会社をつくりだし、これまでにない新たな産業を生み、エコシステム全体をつくり変えるのです。起業家が活躍し、クリエイティブな才能が解き放たれて宇宙利用の新しいアイデアが生まれるでしょう。

ですがそのようなベンチャー企業は、いまはまだ存在していません。いま現在、宇宙で面白いことをしようしても、参入コストが高すぎるので不可能です。コストが高すぎるのは宇宙にインフラが存在しないからです。

アマゾンの創業は1994年でした。アマゾンが事業を行うために必要だった社会のインフラはすべて、すでにそこにありました。荷物を運ぶための輸送インフラを、私たちがつくる必要はありませんでした。もうあったからです。もし輸送インフラを自分たちでつくるとしたら、資本が何百億ドルあっても足りなかったはずです。ですが、輸送インフラはすでにありました。アメリカ郵便公社、ドイツポスト、ロイヤルメール、UPS、フェデックスです。そのインフラの上にアマゾンを築くことができました。

決済システムも同じです。決済システムを開発し、立ち上げたのは私たちではありません。もし自力でつくるとしたら莫大な投資と数十年という時間が必要だったはずです。ですがありがたいことに、すでにクレジットカードが存在していました。

後の世代のためにインフラをつくる

コンピュータを発明したのも私たちではありません。すでにほとんどの家庭にコンピュータはありました。ゲームをやるために使っていたかもしれませんが、コンピュータがあったことには変わりありません。そのインフラはあったのです。

莫大な金額を投資して通信網を建設する必要はあったでしょうか? それもせずにすみました。AT&Tやその他、世界中の通信事業者が、長距離電話のためにグローバルな通信網を構築してくれていたからです。起業家が活躍できるのは、このようなインフラのおかげです。

オニールコロニーを建設するのは、いまの子どもたちとその子どもや孫たちです。孫世代がコロニーをつくれるよう、インフラをつくりはじめるのは私たちの世代です。私たちが宇宙への道を切り開けば、素晴らしいことが起きるでしょう。(中略)

環境が整えば、人々は思い切り創造性を開花することができます。私たちの世代が宇宙への道を開き、インフラを築けば、大勢の未来の起業家が本物の宇宙産業を創造するでしょう。

私は彼らをその気にさせたいのです。大きすぎる夢に聞こえるかもしれませんし、実際、これは大きな夢です。いずれも簡単ではありません。何もかも難しいことですが、人々の心に火をつけたいのです。ぜひ考えてみてください──大きなことも小さくはじまる、ということを。

時の話題 世界人口70億人を突破-地球はどれだけの人口を養えるのか

地球はどれだけの人口を養えるのか-

2050年までには、現在の人口に23億人が上乗せされる。つまり、現時点の中国、インドを併せた人口に近い。食糧生産は耕地面積、生産性、灌漑用水、投入する肥料・農薬によってきまってくる。では、地球の扶養力の限界は何人ぐらいだろうか。

経済学者のジョエル・コーエンが著した『新人口論』(邦訳・農文協)によると、これまで地球の扶養力を計算した例は67例ある。1番小さいのは10億人、大きいのは1兆人。

そのなかから、地球上の食糧生産の可能量から割り出したものを抜き出すと、扶養限界は約4億人から100億人の間に収まる。その中間値をとると70億人で、ほぼ限界ということになる。だが、これはあくまで平均値の話である。

米国ワシントンに本部を置く環境資源のシンクタンク「ワールドウォッチ研究所」の試算は、穀物の年間消費量から割り出している。もしも全人類が「米国的な食生活」(年間1人約800kgの穀物を消費)を享受するとすれば27.5億人で、すでに2.5倍にもなっている。「イタリア的な食生活」(約400kg)とすれば55億人。「インド的な食生活」(約200kg)とすれば110億人で、22世紀はじめの世界人口は養えることになる。

国連食糧農業機関(FAO)の試算では、1990年の農業生産水準を前提にして、「米国的食生活」23億人、「欧州的食生活」41億人、「日本的食生活」61億人、「バングラデシュ的食生活」109億人、「生存ぎりぎりの最低生活水準」では150億人、としている。だが、全人類が「インド的」「バングラデシュ的」生活水準に甘んじられるとは思えない。

逆に耕地面積からみてみよう。現在、世界人口は年間8000万人ずつ増加している。現在の1人あたりの農地面積は0.23haだから、毎年新たに必要な農地は1840万haになる。これは日本の面積の半分に相当する。2050年の世界人口の93億人を養うには、21億haの農地が必要である。農業生産性が変わらないとすると、現在の1.4倍になる。

つまり、これから4割の農地を増やさないと人口は養えなくなる。その一方で、農地は宅地や工場用地など非農地用途への転用、過剰耕作や塩類の蓄積による土壌劣化などによって、毎年2000~3000万haが失われていると推定される。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回もお楽しみに![]()