こんばんは。

息子の心理検査(というと江戸川乱歩の「心理試験」を連想するのですが、

もちろん、心拍数が上がったかどうかなんて検査じゃないです)の間、

病院の本棚から選んだ本をよんでいました。

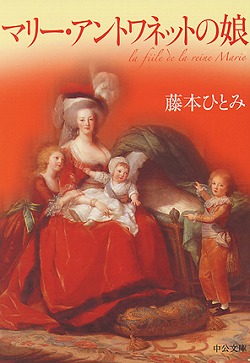

「マリー・アントワネットの娘」。

マリー・アントワネット自身が女帝・マリア・テレジアの娘ですが、

数奇な運命をたどり、一度も笑顔を見せなかったという悲劇の王女の名前は

母のテレジアからとらえた、テレーズ。

「ベルサイユのばら」とツヴァイクの「マリー・アントワネット」(もちろん、「ベルばら」につられて

読みましたとも)では革命後の国外逃亡が露見し、農民の罵声や投石に包囲されての

長くつらい道中で城にもどったときには恐怖と心労のあまり、金髪が白髪になっていた、

とあったのですが、藤本ひとみさんは長い道中で土埃を浴びたせいではないか、と推察しています。

そうだったのか。

恐怖のタンブル塔に幽閉されたときは家族と女中やおつきのものと一緒だったのに、みな処刑されたり、ほかの場所へ移されたりしてとうとうひとりぼっちになった「タンブルの孤児」テレーズ。

17歳でようやくタンブル塔を出ることを許されますが、最初に聞かされたのは母や弟の死でした。

幽閉された王女といえば、やっぱりマンガですが、美内すずえの「ふたりの王女」ですよ。「ガラスの仮面」の劇中劇ですが、幽閉されていた王女オリゲルドの復讐に燃えた目と凍てついた心を連想させるマリー・テレーズのたどった人生であります。

そんな人生だったらそれは人格も歪むだろうし、両親をギロチンにかけた革命を呪ったことでしょう。

このうえないほどプライドが高く、一度も笑った顔をみせたことがないと評されるテレーズですが、無理もないと私などは同情してしまいますが、

しかし、

藤本さんはご自身のふたりのお嬢さんを例にあげて、教育や環境という以上に、うまれつきの性格はつよいものだ、と述べています。私が藤本さんの本を読んだのは、フランス歴史ものでななくて、

「離婚まで」という私小説めいた現代ものがはじめなのですが、その小説の中にも真面目で努力家で自分にそっくりな長女と、のんびり屋で楽天的で努力ぎらいの、父親に似てしまった次女が描かれています。

おなじように手をかけ、育てたつもりなのにこの違いはうまれつきとしかいいようがない、というわけです。

もしフランス革命が起こらなかったら、あるいは国外逃亡がうまくいって、

幽閉などという精神の拷問を受けなければ、

テレーズはどうだったのか。あるいはそれでも、気位の高い王女だったのだろうか。

それにしても病院の文庫が充実しているのはありがたいことです。

星新一の「不思議な夢」と安野モヨコの「美人画報」も読むことができました。

検査の結果はまた来週!ですが、

予約もしていることだし、つぎはこんなに本が読めないと思うと残念な気がします。

たはは。