釈正輪老師講和会11月予定についてですが

確定ではないですが、武術、和法、茶道体験会も開催予定です。

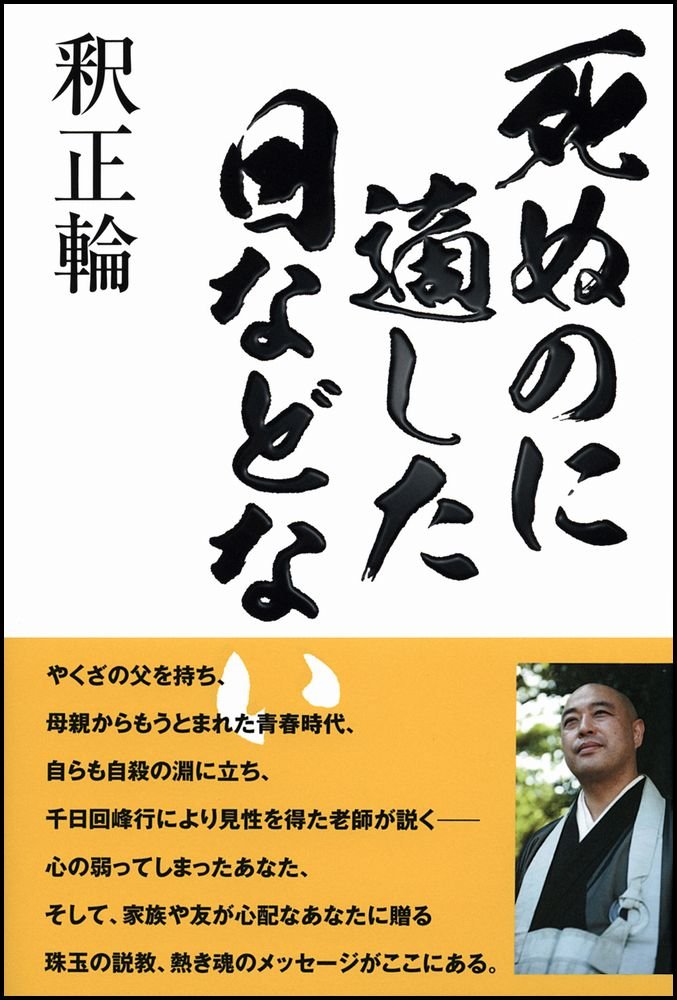

最近ちらほらと「釈先生って誰ですか?どんな人?」

「山本さんが何で関わってるの」

と聞かれる様になりまして

現在、超細かい経歴や回顧録などをまとめております。

とはいっても

難しい話になるので、興味ありそうな箇所をピックアップし紹介したいと思います。

・著名人の方から

・マザーテレサとの出会い

・私自身の出会い

・著名人の方から

このご本は悩みを持つ人に 光明を与え、 悲しんでいる人に 慰めを与え、苦しんでいる人に 悟りを下さるような ご本だと 信じています。

お父さんがやくざでお母さんは水商売。人が殺される瞬間を目の前で見た少年時代。刑事とやくざが学校にまでやってきます。同級生からも先生からも無視され続けました。

遂にお父さんは刑務所に。そしてお父さんの敵方ヤクザに狙われます。自衛のためにやくざ相手に喧嘩の毎日。

このような日々から救い出してくれたのが臨済宗の名僧でした。

初めて自分を認めてくれる友人達との出会い。そして教師の道に進みますが、今度はお父さんの残した膨大な借金のため商売の道に転進。

再び仏教の道に戻り、千日回峰行を成就。

千日回峰行を達成した人は大阿闍梨の称号を得ますが、宗門へのこだわりのため称号は得られず。

実際には上記に書けない様なもっと壮絶な経験もされていらっしゃるのですが、素晴らしいなと思うのは、ブッダ(お釈迦様)は35から80で亡くなるまでの間、当時文字が無い時代に歩いて歩いて対話を通じて説法を行うのをずっと行ってきた。その本来の姿というのが仏の道を志す人間に求められているのではないかという事で、なくなられた方の供養もされますが中心は今、生きて悩みを抱えている方への対話、説法という事で講和会を中心に活動を数十年されています。宗派にとらわれずに講和会を続けている根底にマザーテレサとの出会いがあります。

マザー・テレサとの出会いと教え

マザー・テレサ 1

師匠を失った私は彷徨(さまよ)いはじめた。

あるとき私は、衣を着て、綱代笠をかぶり、托鉢をする姿のまま、カルカッタの空港に降り立った。私には会いたい人がいた。そして、その方の居る場所を目指した。

カルカッタの郊外にその場所はあった。当時はあばら家のような粗末な場所だった。

「死を待つ人々の家」と呼ばれるその場所は、マザー・テレサが開設したホスピスだ。私は以前、マザー・テレサが来日した折に、彼女の講演を聞いていた。

マザー・テレサ 2

誰も孤独な人間を作らない」というマザー・テレサの言葉は私に大きな感銘をあたえていた。

実際に会えるかどうかわからないまま、私は門をたいた。最初に訪れたその日、マザー・テレサは隣町に行って留守だった。翌朝、訪れた時も会えなかった。昼に訪れた時も会えなかった。3日目も会えなかった。会うことを拒否しているのではないことは、対応してくれたシスターの言葉でわかった。いずれタイミングがあれば会えるであろうという希望を持って、翌日もその場所を訪れ、施設の近くにあった木の陰に立ちつくしたまま、ずっと待っていた。

マザー・テレサ 3

その日、一人の杖をついた老人が「死を待つ人々の家」の前に立った。その老人はみすぼらしい身なりをし、体もやせ細っていた。曲がった腰で、両手を前に差し出すと、門の前で座り込んだ。一人のシスターが駆け寄り、コップに入れた水を差しだす。老人は手でコップを払いのけた。またシスターはコップの水を渡そうとしたが老人はコップを拒否し、両手を差し出して、そこに水を入れるように言った。シスターは老人の汚れた手を水で洗い、その手に水を注いだ。老人は両手に注がれた水をこぼしながら口に運び、一口含むと、崩れ落ちるように地面に倒れこんだ。

マザー・テレサ 4

中からもう一人シスターが出てきて老人を助け起こすと、ふたたびコップで水を飲まそうとした。老人は頑なにコップから水を飲むことを拒んだ。それでもシスターたちは老人に水を飲まそうとした。小一時間もの間、水を飲ませようとするシスターたちと、それを拒否する老人のやり取りがあった。あきらかに老人は力尽きようとしていた。最後に、シスターはコップから水を飲ませることをあきらめ、布に水を吸わせて老人の口に運んだ。

老人は濡れた布から水を吸った。そして安堵の表情を浮かべ、涙を流し、何か言葉を口にして、事切れた。施設の中から、また何人かのシスターが出てきて、老人の遺体を部屋に運び込んだ。そのすべてを、私は少し離れたところで見ていた。

マザー・テレサ 5

私が呆然とその場で立ちすくんでいると、施設の中から小柄なシスターが出てきて手招きした。私は周囲を見渡し、私が呼ばれていることに気がついた。そばに近づくと、手招きしたシスターはマザー・テレサ本人だった。マザーは、私がここに来たことを最初の日から聞いていたと言い、「日本のお坊さんでしょう?」と尋ねた。私は合掌してから、「はい、そうです」とうなずいた。マザーは私の手を取った。そして私の腰に手をかけ、部屋に招き入れた。

マザーが作った「死を待つ人々の家」は、路上で死にそうになっている人たちを連れてきて、最期を看取るための施設だ。ヒンドゥ教徒の国で、カトリック修道女が良く思われるはずもなく、当初は地元の強い反発があったと聞く。死にゆく人たちへの奉仕を無駄なことと考える人たちもいた。しかしマザーは、最期の一瞬でも人が大切に扱われることの必要性を説いた。マザー・テレサ 6

マザー・テレサは言う。

「見捨てられて死を待つだけの人々に対し、自分のことを気にかけてくれた人間もいたと実感させることこそが、愛を教えることなのです。」

私が見た先ほどの男性も自分の死期を悟り、ここへ来た。彼は異教徒からの施しをいさぎよしとせずにコップの水を拒んだが、最期にシスターらの優しさに触れ、感謝の言葉を述べた。そして来世では人のために尽くしたいと語ったという。老人と見えたが、実際は四十代だったそうだ。インドには彼のような恵まれない人々が多くいて、マザー・テレサは彼らの為に一生をささげた。

私は来訪の目的を、自分が師匠を失いどのように生きたらよいか迷っていて、ここに来ればなにかわかるのではないかと思ったと告げた。マザー・テレサの言葉はこうだった。

「あなたが日本という素晴らしい国に生まれ、男性であり、いま僧侶であるという事実は変えようのないことでしょう。ならば、その運命を受け入れ、出来ることを坦々としなさい」

ミルクティーを頂きながら話した時間は二十分程度であったろう。しかしこの出会いは、私に大きな覚醒をもたらした。それ以来、私は宗派にこだわらずに自分の道を行こうと心に決めた。

以上が釈老師とマザーテレサとの出会いと教えになりまして

宗派をこだわらずに活動を決めたきっかけがあったとの事です。

・私自身の出会い

お会いするきっかけは

武士道経営塾で講師として来られていたのがきっかけで

個人的に歴史は興味があったので、その後講和会に定期的に参加していただけの受講生でしたが

昨年の夏の暑い日に

たまたま呼ばれて話をする機会があり、

そこでこれからあなたが中心となり、若い方、これからの人たちに向けて

少しでも自分の経験談やつながりが役立つ様にと!の激励を頂き

主催者として代表として関わらせて頂く事になりました。

そこには私自身に対してのこれからの世代として頑張れ!のメッセージも隠されているのだと!感じており

単なるお手伝いではなく、山本さん自身が考えやりたい方向を示して私がお手伝いすると

有難いお言葉を頂きながら、自分は日々PC前でヒーヒーしながら夜な夜なこのブログを書いているという感じです。

釈先生のお話の中では死についてを深く考えさせられる話が多く、そして壮絶すぎる先生の体験談を基に話をしてくれるのでその話だけでも興味深く聞けるかもしれません。

講和会では歴史、仏教、宗教、その他もろもろと様々な分野について先生の話を聞きながら

生き方、あり方

がこれからの人生、これからの時代に求められている所だと感じており

高度成長時代は、努力さえしていれば来年給料が上がる、将来は一軒家を建てる

という何と無くの漠然とした、でも共通認識の様な目標があったと思いますが

それが今の時代はほぼ壊れてしまい、、

どこを目標に、終着地点に、が見えない状態になった。

↓

それを自ら決めれる人はいいのですが

大抵は迷う、モデルを探す(書籍、セミナーなど)、諦める(流れに任せる)

のが実際の所殆どではないかと思います。

正直、自分自身も

生き方を求めるというより

神、存在、時間など

父親からの影響が大きく

実存系の哲学をかじって

サルトルやウィトゲンシュタイン、ドストエフスキー、あと安部公房など

ニヒリズムのスーパースターの様な方を好んで読みながら

吉田松陰、ゲバラにも惹かれる所もあり

自分には無いものを持っている人に憧れを頂いていたんだと思います。

特に哲学系は、理論から入るケースと誰?という人から入るケースがあるんだと思いますが

理論から入ると全然分かりません状態なので

極端な事を言う人に興味を持って、非日常の世界に憧れを持つみたいな。

そんな感じでした(笑)

今思うと世の中がドストエフスキーの地下室の手記で書かれている世界になりつつあるなと。

(自意識過剰で社会不適合者のいい歳したおっさんが地下室に引きこもって、誰かに読んでもらうことを前提としてない手記を愚痴愚

当時、映画もTVも無い時代に、唯一極端で狂乱の非日常の世界が小説のみに与えられた特権だったのかなと思うと

文字での表現は自由だ!と。ようそこまでマイナスな事が書けるなと思ったりもしますが。。

改めて生き方、在り方が求められるという点においては

人間そんなに強い訳ではないと思うので、何かしらの指針を求めている。

↓

それが昔は、有名な会社に入って。資格を取って。公務員になって。安定した生活が送れて

というモデルが崩れ

親も先生も示すのが出来にくくなりつつある。

となると自分で探すしかなくなり

↓

何を基準に探せばいいかが分からない

↓

そこをチャンスと捉えれば

自分らしい生き方が出来る次代になってきた

という視点で見る事が出来ると思います。

釈先生も当時40歳前後の頃、

自殺寸前までいった自身の体験から知人や信者7人が相次いで自殺し、名をかたった詐欺で多くの人が被害を受け、さらに生命保険を解約した日にがんの宣告を受けるなどの不運が重なり、自ら命を絶とうとした時、首吊りから引き戻したのは、偶然帰宅した娘の声。

以来、閉ざされた孤独な人たちへの声掛けを続けていらっしゃいます。

自殺すると言って死んだ人は少なく、自殺者は自分の殻に閉じこもる人に多い。自分を卑下するあまり、周りから断絶してしまう。

釈迦の悟りの境地は「今を生きる」。世は無常なのだから、取り返せない過去にも、分からない未来にも縛られず、今を誠実に生きる。今に集中していれば、魔が差すことはない。

乗り越えただけではなく、乗り越えたからこそ語れる内容なんだと思います。

釈先生の講和会では、

歴史的な経緯を基に、これからの時代に求められる人物像、考え方

※大局の視点から見て、大いなる目標を持つ

岸先生の帝王学では

※自分自身を徹底して見つめて、ぶれない本当にやりたい事を明確化する

ですが、岸先生も当時学びを一緒にしていた方の自殺があり、その方の為にも今の活動をされていると。そこがすごく心に響いて、さらにお金の問題で人間不信にもなりと壮絶な経験をされてそれを乗り越えたからこそ、知識だけではない経験にも基づいた帝王学なんだと思います。

感性論哲学では

※具体的に興味関心好奇心、そして5つの視点から自分自身のこれから何をしたいかを問い直す。

そんな勉強する環境に恵まれている自分がいつも不思議で、大してそこまで大いなる夢や人間力がある自分ではないのですが。。周りの方々と環境に恵まれている根底には、父親の会社がダメになった時の家族の地獄の辛さや前職の会社での休眠状態になるまでの葛藤する日々とその後のジプシー生活での経験など、上記の先生と比べれば鼻くそみたいな小さい悩みだと思いますが、家族が壊れるってこういう感じなんだなとか、人が裏切る、裏切られる経験、そこで自分だけではなく何とかしようという想いだけがあって、何とか周りに生かされた事とその後損得での付き合いをしないというのが唯一誇れる所かな?と。

またこのタイミングで出会いの機会と学びの機会を得た事で自分自身のこれからを明確に明文化したいと思うところで

各先生の教えに共通しているのは

日本の文化伝統は素晴らしい、そして大和魂なる

心の部分も素晴らしいという事とこれからの時代の中心は日本、日本人であるという事。

歴史的に見て独裁支配が当たり前の時代から

多種多様な文化、人種、考えと交通の便から仕事での交流、移民等々がある中で

受け入れる文化を持っていた日本人だからこそ、これからの時代に求められていると思います。

実際に海外でも親日なインドネシア、ペリリュー島のパラオなども

統治であっても教育を行い、学校を作り、現地の方の識字率が上がったなどなど

海外に誇れる人間性があったのが日本人。

そういう背景がある日本だというのを日本人自身がまず知る事が第1のスタートではないかと想い

日本を知る!をテーマに最初は開催させて頂いております。

また、受け入れるという所は釈先生の講義でも

何教に縛られる事無く、キリスト教、イスラム教、仏教と

それぞれ言い悪いの批評も無く、それぞれがどんな経緯を辿ってきたのか

どこに素晴らしさがあるのかを教えてくれますし、実際に

それを体験されてきたからこそ言える事があると思うので

興味深く釈先生の話を聞いています。