感性論哲学を学びたいと思う方への入門講座です。こちらの講座を受けてから東京思風塾に臨まれると、理解が深く、多くの気づきが得やすいでしょう。

人間の本質は感性で命の本質も感性 それを基準にしているのが感性論哲学

多くの人達は問題があってから考える。

それは哲学なき生き方であり、哲学を持って生きるという事が大切。

哲学は人間が幸せになりたいというのが根本にあり、時代時代に合わせて変わってきた。

現在は理性から感性の時代に原理的に変化しようとしている。

つまり、現代においては心を求める時代になってきたという事。それが今まで理性的な考えで日々の生活や世の中が動いてきたことがこれからは感性を大切にする時代への過渡期になろうとしている。人間が幸せになる、幸せにする為には理性だけでは難しく感性を取り入れる事でより日々の生活や仕事、人間関係において良好な関係を築くという心が求められる時代。

その様な心を基にした感性論哲学を分かりやすく解説しながら実生活に活かしていこうとする講座になります。

偶数月の第1月曜日18:30〜21:00に開催

①4/2(月)18:30〜21:00

②6/4(月)18:30〜21:00

③8/6(月)18:30〜21:00

④10/1(月)18:30〜21:00

⑤12/3(月)18:30〜21:00

過去開催時の中から

「人生は愛と意志のドラマである」

感性論哲学は理性を否定するのではなく

感性は主で、理性は押さえつける為にあるのではなく育てる為にあるということ。

そして人生は愛と意志のドラマであり

愛と意志の両方とも力をつけていく事が大切で、どちらか一方ではなく両方とも大切である。

理性能力が知識、技術であるとするなら

愛も能力として育てていくべきものであり、

愛がついていかずに意志だけだと、希薄な人間関係や正しい事は言ってても心では伝わらない、そんな人間関係を作ってしまうかもしれない。

だからこそ、愛について学び、育てていく事が人間関係を解決するきっかけになるかもしれない。

その愛の延長線上において、円滑な人間関係と意志である能力を兼ね備える事が出来れば仕事においても人に喜んでいただける能力と人間性を高めて本物の人間になる事を目的としています。日々の行動に置き換えた際に感性論哲学があなたの行動に活きる哲学として共に学んでいきましょうという事でお話頂きました。

感性論哲学について

「感性論哲学」は、芳村思風先生が30数年前から提唱されている「感性」を原理にした新しいこれからの時代の哲学です。

感性論哲学とは

人間の本質は感性で命の本質も感性 それを基準にしているのが感性論哲学

多くの人達は問題があってから考える。

それは哲学なき生き方であり、哲学を持って生きるという事が大切。

哲学は人間が幸せになりたいというのが根本にあり、時代時代に合わせて変わってきた。

現在は理性から感性の時代に原理的に変化しようとしている。

つまり、現代においては心を求める時代になってきたという事。それが今まで理性的な考えで日々の生活や世の中が動いてきたことがこれからは感性を大切にする時代への過渡期になろうとしている。人間が幸せになる、幸せにする為には理性だけでは難しく感性を取り入れる事でより日々の生活や仕事、人間関係において良好な関係を築くという心が求められる時代。

・欲求

・欲望

・興味

・関心

・好奇心

これら沸いてくるものが今までは理性で抑えられていたが、感性の視点から人間の心の中で湧き上がってくるものを育てていく。そして人に迷惑をかけないために理性を使う。

人間に例えて見た場合に、人間の感性の実態は3つの作用があり

統一作用、合理作用、調和作用

「感性」は、この3つの能力によって、何が一番適切な行動であるか、優れた判断であるか、それを常に探り求めながら活動しているとの事です。

「感性」は常に真実なるものを求め感じる力、本物を求め感じる力。感動を求め感じる力、人間において本当に素晴らしいものを求め感じる力として働いています。

人間の本質が感性であり、その実態が愛と意志ならば、現象として起こる問題は、愛の実力を高めるために生じたり、意志を明確にするために起こるのだと解釈できます。それが分かれば、問題に対する不安や恐れは和らぎます。

本質と現象。これは同じもので勝手には起きない。

本質を「感性」と置き換えると、興味関心のあることに目がいって、同じく興味関心のある人と出会う事がある。

人間の心は意味と価値を感じる感性であるから意味と価値を感じる方に人は行く。

そこに対しておのずと愛着を持っている様な現象が起きる。愛が薄ければ薄い現象が起きる。

愛と意志が人間の本質であった場合

意志なき愛は人を堕落させる

愛なき意志は、人を傷つけることなしには、その目的を達成しえない。

(人生において生きがいや喜び、充実感を求めるならば、人間は誰でも心から愛することができるものと、人生を賭けて意志するものを持たなくてはいけません)

そして

感性論哲学は理性を否定するのではなく

感性は主で、理性は押さえつける為にあるのではなく育てる為にあるということ。

そして人生は愛と意志のドラマであり

愛と意志の両方とも力をつけていく事が大切で、どちらか一方ではなく両方とも大切である。

理性能力が知識、技術であるとするなら

愛も能力として育てていくべきものであり、

愛がついていかずに意志だけだと、希薄な人間関係や正しい事は言ってても心では伝わらない、そんな人間関係を作ってしまうかもしれない。

だからこそ、愛について学び、育てていく事が人間関係を解決するきっかけになるかもしれない。

行徳哲男先生の出会い

昭和51年11月。

芳村思風先生 34歳の時、「感性論哲学の世界」という本を自費出版した。どこの出版社でも取り扱ってくれない。東京の大きな書店を回り、4~5冊ずつ置いてまわった。

「代金も利益もいらないから、この本を置いてください」「もし売れたら店長のお小遣いにしてください。」

2,500円の本だ。

いくつかの書店でレジの横に平積みにしてくれたそうだ。

その中の1件に、渋谷駅前の大盛堂という書店があった。

本を並べた翌日。

行徳哲男先生が何気なく、その本屋に立ち寄って、

「感性論哲学の世界」を手にした。

「考え方ではなく感じ方が人間を決定する」

行徳先生は、扉に書かれたこの言葉を見て、衝撃が走った。自分がやってきたこと、やろうとしていたことの裏づけが、その本に書かれていた。今までやってきたことに間違いはなかった!そう確信したそうです。行徳哲男先生は、その日のうちに、芳村思風先生に連絡を取った。翌日、芳村思風先生は、三重県鳥羽市から、東京の行徳哲男先生のもとへ駆けつけた。「その日から私の人生は変わりました」と芳村思風先生はいつも言う。先人の哲学者の研究という象牙の塔の世界から離れ、20代で、「感性論哲学」を考え出した。もちろん受け入れられるはずがなかった。

「感性」という言葉すら、今のようにはとらえられていなかった時代。

「理性」を磨くことが第一の時代。

「人間の本質は、理性である」と言われていた時代。

「人間の本質は、感性である。」34歳の時書いた「感性論哲学の世界」を、自分の考えを、一人でも聞いて欲しい。ただそれだけの気持ちで、本屋さんに置いてまわった。行徳先生が、実業の世界へと結び付けてくれた。

感性論哲学を人生に活かす。

感性論哲学を経営に活かす。

多くの経営者の方が、感性論哲学との出会いで「自分の中に1本の芯ができた」と話されています。

「いろいろな問題や悩みはあるけど、少しくらいの事では、動揺しなくなった。」そんなお話をよく聞きます。

「行徳先生がおられなかったら、今の自分はありません」「行徳哲男先生は、わたしにとって100%の存在です」一人でも自分の考え方を知ってもらうだけでいい、と自費出版の本を配ってまわった芳村先生。1冊の本と出会って、すぐに行動した行徳先生。以来30数年、変わらず二人の盟友関係が続いているそうです。

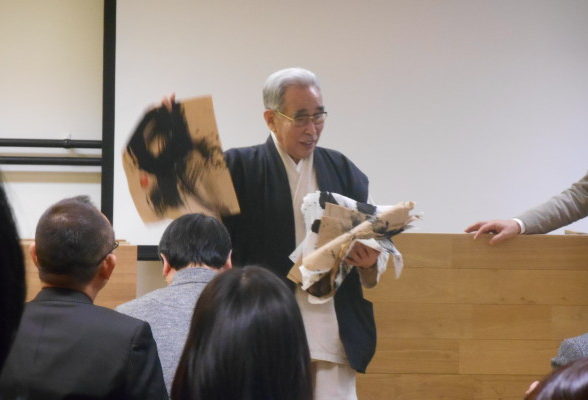

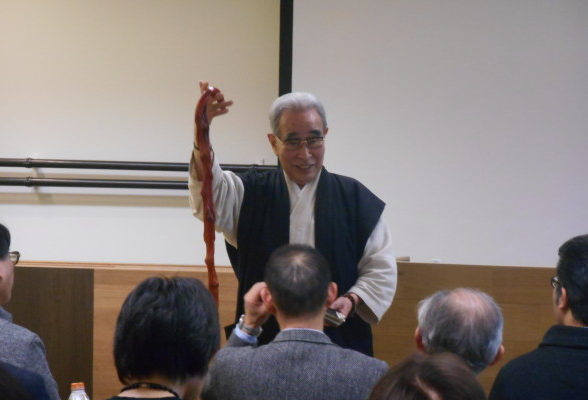

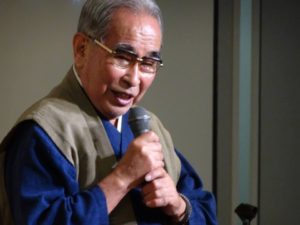

2016年11月3日、第4回思風会全国大会inTOKYO

日本BE研究所 所長

行徳哲男 (ぎょうとくてつお)

1933年福岡県生まれ。成蹊大学卒業後、大手財閥系企業に入社。労働運動の激しき時代に衝撃的な労使紛争を体験し、「人間とは何か」の求道に開眼。69年渡米、Tグループと出合い、米国流の行動科学・感受性訓練と、日本の禅や哲学を融合させ「BE訓練(Basic Encounter Training)」を開発。71年日本BE研究所を設立し、人間開発・感性のダイナミズムを取り戻す4泊5日間の山中訓練を完成させ、99年に終了するまで、政財界、スポーツ界、芸能界など各界のリーダー及びその子弟18000余名が参加する。その影響力は、日本にとどまらず、韓国、中国、アジアの政財界リーダーに及ぶ。現在、感性論哲学者の芳村思風氏、筑波大学名誉教授の村上和雄氏らと共に、シンポジウムを通じて「21 世紀の日本の使命」を担い得る若者たちを育てる夢に賭けている。著書・共著に「いま、感性は力」「いまこそ、感性は力」他、多数。