フライトシミュレーション・ゲームは、航空力学に基づいて飛行機の挙動を再現したゲームです。よって、飛行機がなぜ飛ぶかを理解しておくことは、上達を目指す上で必須と言えるでしょう。

ここでは、フライトシムのプレイヤー向けに、航空力学の基礎について簡単に解説します。テキストと図版のみでの解説であり、数式は登場しません。対象は中学生以上を想定しています。

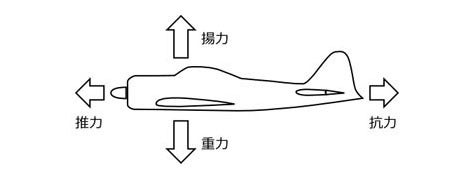

航空機に働く4つの力

飛行中の航空機には、4つの力が働いています。

- 重力

- 翼が生み出す揚力

- 抗力 (空気抵抗)

- エンジンが生み出す推力

この4つの力の釣り合いがとれている時、航空機は一定の速度で飛行することができます。

航空機の3種類の翼

一般的な航空機は、3種類の翼を備えています。それは、主翼、水平尾翼、垂直尾翼です。

主翼はその中でも最も面積が大きい翼であり、揚力を生み出して航空機を浮かべるという重要な働きをしています。

主翼は、航空機の重心付近に備え付けられています。プロペラ機の場合は、重いエンジンを機首に搭載していますので、主翼は前寄りにあります。後部にエンジンを搭載するジェット機の場合は、後ろ寄りにあります。

水平尾翼および垂直尾翼は、航空機の姿勢を安定させたり制御したりするためのものであり、空に浮かぶための揚力を生み出すためのものではありません。

主翼の働き

この図は、主翼に用いられる翼断面形状の例です。この例では、主翼は、下面に比べて上面がやや膨らんだ形状をしています。その後縁は、上面ではやや下向きとなっており、下面ではごくわずかに上向きとなっています。

この主翼に空気が流れると、翼の上面を流れる空気は、翼の後縁ではやや下向きに吹き出すことになります。つまり、翼によって、空気の流れが押し下げられたわけです。この、空気の流れを押し下げたことにより生じる反作用が、揚力 (Lift)、すなわち航空機を浮かべる力として働きます。(参考: 日本機械学会 流体工学部門: 楽しい流れの実験教室: 翼の原理)

この揚力は、空気の流れが速いほど大きなものとなります。

主翼に空気が流れる際は、揚力に加えて抗力 (Drag; 空気抵抗) が生じます。この抗力も、空気の流れが速いほど大きなものとなります。速度を維持するためには、エンジンの推力によりこの抗力に対抗する必要があります。

主翼に使われる翼断面形状にはこの例以外にも様々なものがありますが、後縁で空気が下向きに吹き出すような形状、という点では共通しています。

迎え角

主翼を、空気の流れに対しやや上向きにしてみましょう。このとき、翼に当たる前の空気の流れと、翼とがなす角度を、迎え角 (Angle of Attack; AoA) と言います。

迎え角がある場合、翼を流れた空気はより大きく押し下げられます。これにより、より大きな揚力が得られますが、一方で抗力も増大します。

失速

迎え角が過大となると、翼の上面を流れる空気は、翼の上面に沿って滑らかに流れることができず、翼から剥離して渦を生じます。

こうなると、揚力は急激に低下し、逆に抗力は急激に増大します。この状態を、失速あるいはストール (Stall) と呼びます。また、失速が生じる境界となる迎え角のことを、失速迎え角 あるいは 臨界迎え角 (Critical Angle of Attack) と呼びます。

水平尾翼と昇降舵の働き

水平尾翼の場合、主翼とは異なり、その翼断面形状は上下対称か、もしくはそれに近いものが基本です。よって、迎え角がゼロの場合、揚力はほぼ生じません。

水平尾翼は、固定部である水平安定板 (Horizontal Stablizer) と、可動部である昇降陀 (エレヴェーター; Elevator) から構成されます。

操縦桿を手前に引けば、昇降陀が上がります。これによって気流は上に押し上げられ、水平尾翼には下向きの揚力が生じます。この結果、航空機の尾部は押し下げられ、機首は上向きとなります。

操縦桿を奥に押せば、昇降陀が下がります。これによって気流は下に押し下げられ、水平尾翼には上向きの揚力が生じます。この結果、航空機の尾部は押し上げられ、機首は下向きとなります。

(※ なお、航空機によっては、水平尾翼全体が可動式のものもあり、この方式は主に近代的な戦闘機で用いられています。オールフライングテール、もしくはスタビレーター (スタビライザー+エレヴェーター)、と呼ぶそうです。)

水平飛行

水平飛行とは、航空機が上昇も下降も進路変更もせずに一定の高度と方位で飛行を続けている状態のことです。

水平飛行を行なうためには、揚力と重力の釣り合いが取れている必要があります。そして、迎え角が同じの場合、速度が速いほど揚力は大きくなり、速度が遅いほど揚力は小さくなります。

速度が低い場合は、迎え角がゼロでは揚力が不足するため、少し機首を上げ気味にして揚力を増します。つまり、水平飛行状態の航空機は、その上下姿勢は必ずしも水平ではないのです。

速度がより遅ければ、水平飛行のためには、より大きな迎え角が必要になります。あまりに速度が遅い場合は、水平飛行を維持しようとして無理に機首上げを行なうと、迎え角が臨界角を超え、失速に至ります。

速度が中程度の場合は、迎え角がゼロ付近で揚力と重力の釣り合いが取れます。この状態では抗力が小さくなるため、燃費に優れます。燃費が最良となる速度が、巡航速度です。

速度が高い場合は、迎え角がゼロでも揚力が過大となるため、ごくわずかに機首を下げ気味にして揚力を減じ、重力との釣り合いを取ります。

トリム調節の必要性

再度、低速での水平飛行時の図を見てみて下さい。この姿勢では、水平尾翼にはプラスの迎え角が付いているため、水平尾翼には上向きの揚力が生じます。これは上がっている機首を下げ、迎え角をゼロに戻そうとする力として働きます。

このように、水平尾翼には、迎え角が変化した場合に、それを元に戻そうとして働く役割があります。これにより、航空機は縦方向の飛行安定性を得ています。水平尾翼の固定部が水平安定板と呼ばれるのは、この働きのためです。

よって、少し機首上げした飛行姿勢を維持するためには、昇降陀を少しだけ上げることで水平安定板に生じる揚力を相殺し、水平尾翼全体で生じる揚力の合計をゼロにする必要があります。でも、そのために操縦桿を少しだけ引き続ける、というのは、結構な労力ですよね。

そこで航空機には、操縦桿が中立状態の場合における昇降陀 (および補助翼、方向陀) の角度を調節するシステムが備わっています。これを、トリム調節と言います。

パイロットは、飛行速度の変化に応じて随時このトリム調節を行ない、操縦桿を引き続けなくても水平飛行が維持できるようにしています。

WarBirds における自動トリム調整

WarBirds においては、[X] キーを押して自動トリム水平飛行を起動すると、航空機は自動操縦で水平飛行し、速度の変化に応じてトリムも自動調節されます。

WarBirds における手動トリム調整

トリムはもちろん、手動での調節も可能です。キーは次の通り:

この配置は、人によっては使い辛く感じるかもしれませんので、必要に応じてキー設定により割り当てを変更して下さい。

「フライトシマーのための航空力学入門 第1回」 は以上です。最後までお読み頂き誠にありがとうございました。第2回では上昇と下降について、第3回では旋回について解説予定です。どうぞお楽しみに!