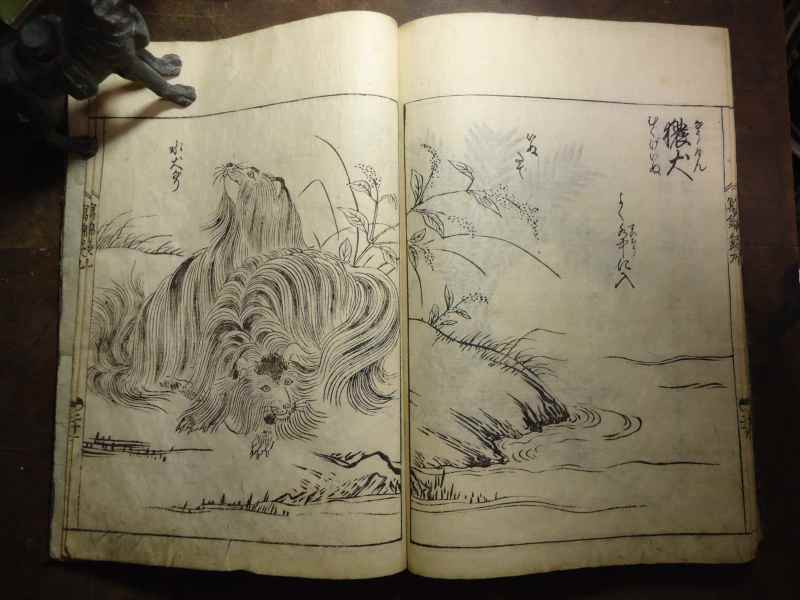

「犬」

小ヲ狗ト云、大ヲ犬トス。春秋考異ニ曰、狗ハ三月ニシテ生ル也、陽ハ三ニ生ス故ニ狗各高キト。

三尺格物論ニ曰、犬ハ家畜也。以吠テ守犬ハ懸蹄(けんてい)ノ者、龐(ほう)ハ多毛ノ者、獫長ハ長喙ノ者、歇ノ驕ハ短喙ノ者、狎ハ短脛、狠ハ猛犬、猘ハ狂犬、宋ノ促韓ノ獹ハ俊犬、獒犬高八尺ト云云。或書ニ道犬(たうけん)之ヲ大犬(だいけん)ト云、今呼デ唐犬(たうけん)ト称スル者也ト云リ。

多識編ニ曰、獫(けん・口の長い犬)波志那加伊奴(はしながいぬ)、今案ズルニ多加伊奴(たかいぬ)猲(かつ)ハ波志美志加伊奴(はしみしかいぬ)、今案ズルニ多加伊奴(たかいぬ)、獒犬ハ於保伊奴(をほいぬ)、 今案ズルニ唐犬ト云々。

『武用弁略(圖解)』より

九州北部に渡来、帰化していた獒犬(ごうけん)。

江戸時代の図譜『萬動物圖』より

次期学習指導要領から「鎖国」が消えるというニュースが流れた直後、また復活させるとかで騒がしい2017年。新たな史料の発見による教科書改訂ならば大変喜ばしいのですが、今回のは「解釈を変えます」というだけの話であり、そんなもんはゆとり教育導入とかの時にやっとけと。

歴史上の通説や常識とは、新事実の発見や解釈変更ごときで覆されてしまう程度のもの。古いカーナビが役立たないのと同じで、どんどん上書きしていけばよいのです。

我々の世代は背筋ピーンだったティラノサウルスの復元図が、次世代では水平に近い前傾姿勢へ変わり、いつの間にやらオシャンティな羽毛まで生えてしまい、「なんだかんだ二転三転し、今はもうどうなってるのかよく知らん!!」と叫んでいた仲村叶さん(※「トクサツガガガ」の人)の如く、後出しジャンケンを受け入れる餘裕が必要なのでしょう。

自国の歴史が恐竜の復元図並みにアヤフヤなのもアレですが。

これに倣って、犬の日本史もどんどん改訂すべきなんですよ。せめて、「洋犬に関するアレやコレやは戦後にアメリカからもたらされた」とかいう犬界鎖国説は「犬の歴史教科書」から抹消しなければ。

あの説を唱える人々は、「近代日本」の捉え方を根本から間違えています。

幕末の開国から昭和20年8月15日までの90年間、諸外国との交流は(敵対関係も含めて)拡大しました。海外から膨大な情報とモノが流入する中で、「明治・大正・昭和の愛犬家たちは洋犬を飼わず、最新の飼育訓練法に興味を持たず、飼育用具も江戸時代のものを使い続け、戦後に進駐軍がやってくるまで頑なに情報封鎖していた」とでも思っているのでしょうか?

戦前の日本人も、舶来品が大好きだったんですよ。「昭和18年~20年8月にかけて欧米文化が自粛された」という一時的な現象を、「戦前すべてがそうであった」と勘違いしているのかも。

珍奇な洋犬に飛びつき、その飼育法を洋書から貪欲に学び、舶来のペット用品を嬉々として購入するのが愛犬家の性です。

日本犬界史にとって、昭和の敗戦をスタート地点とした「進駐軍理論」は害悪でしかありません。

ちなみに進駐軍がやってくるより55年前、明治25年の洋犬販売広告が上の画像。そして下の画像のとおり、鉄路と海路の整備が進んだことで、輸入された洋犬たちは日本列島各地どころか外地まで拡散していきます。「犬の知識が無かった」どころか、洋犬を輸入し、繁殖し、流通し、販売するシステムが既に確立されていたのです。

全国規模でのネットワークが構築されたことで、地域犬界のサバイバル能力も向上。

大正12年の関東大震災で国際港横浜を有する関東犬界が壊滅した時も、国際港神戸を有する関西犬界には続々と洋犬が上陸しました。

各地域犬界への視点が欠落すると、その延長である外地犬界や満州国犬界を俯瞰する視野も失われてしまいます。犬の歴史解説において「偏狭な東京エリアの犬界史」と「大雑把な国家とイヌ論」ばかりが横行するのは、そういった島国的視野狭窄が原因なのでしょう。

「日本犬界」は「地域犬界」の集合体であり、東京の国会図書館で調べた東京犬界の話を、まるで日本全国がそうであったかのように詐称されると困るんですよね。

貪欲に外国の文化を取り入れ、周辺エリアへ勢力を拡大した近代日本。その時代の日本犬界も、樺太や千島列島を含むオホーツク犬界・満洲国や朝鮮半島などの大陸犬界・台湾をはじめとする南方犬界・そして欧米犬界と交雑し続けていたのです。

島国視点ではなく、鳥観図で「犬の日本史」を捉えてください。

近世犬界から近代犬界への転換(幕末)は、洋犬という「黒船」の渡来によるもの。まさにイヌの世界が一変した出来事でした。

しかし近代犬界から現代犬界への移行(昭和20年の敗戦)は、戦前犬界が戦争で崩壊し、復興し、再生するまでの自助努力の過程です。進駐軍の役割といえば、そのスピードを加速させただけ。

戦後にアメリカからもたらされた「洋犬文化」って何でしょう?どれもこれも調べてみれば、戦前から日本に持ち込まれていたモノの焼き直しばかりなのですが。

破滅へ向かって突き進んだ15年戦争と、それに続く10年間の戦後復興期。暗闇の中に現れたアメリカのペット文化に眩惑され、日本人は戦前犬界の記憶を忘れてしまいました。

上から下まで一致団結して犬を殺戮した、戦時中の愚行から目を逸らせたかったのでしょう。

そういうワケで、今回から戦前の日本に花開いた洋犬文化について解説します。

川端康成先生と愛犬エリー(ワイヤーヘアードテリア)。昭和6年の撮影です。

【洋犬とは何か】

何年か前、日本犬の歴史を取り上げました。

http://ameblo.jp/wa500/theme-10042356010.html

あの時は「日本犬とは何か?」がテーマだったので、対象も「日本列島の在来犬」に限定したんですよ。しかし、日本で暮らしてきた犬は和犬だけではありません。

「日本犬の歴史」と対比する意味で、「洋犬の日本史」が必要なのです(東洋の島国ゆえ、幸いにも和犬・洋犬・唐犬の比較は容易ですし)。

「では日本の洋犬史とやらについて調べてみよう」と思い立ったのが3年前。

そこから迷走が始まりました。

戦時中に輸入されたアフガンハウンドたち(昭和13年開催の第一回綜合畜犬展にて)。戦時体制への移行と重なり、輸入頭数を増やせないまま忘れ去られた洋犬も少なくありません。

この記憶喪失が「アレやコレやの洋犬は戦後に来日した」説の原因となっています。

そもそも、「洋犬」の定義って何なんですかね?

……「西洋の犬」の略称?では、東洋の犬はどう呼べばよいのでしょうか?

「西洋・東洋」の定義もイロイロあるけど、洋犬には中近東や中央アジアの犬も含まれるの?たとえばアフガンハウンドはどっち?アジアのどこまでが「洋犬」のエリアなの?

極東の場合、ロシアの犬はどうなる?ボルゾイはともかく、サモエドに至っては旧日本領の南樺太まで「原種に近いサモエド型カラフト犬」が南下していたんですけど。サモエドが洋犬だったらカラフト犬はどうなるの?

いっそのこと「海外の犬」はすべて洋犬で纏めてしまえば楽なのですが、しかし中国のチャウチャウや韓国の珍島犬や台湾の高山犬は「洋犬」ではありませんよね?狆のルーツはチベット方面ですし、この手法は使えません。

「日本」のエリア自体が、時代によって膨らんだり縮んだりしてああもう面倒くさい。ついでに、「洋」って字がゲシュタルト崩壊してきた。

昭和7年に日本で生まれたボルゾイ。大正元年に来日したボルゾイは、その翌年から国内繁殖されていました。

【唐犬と南蛮犬】

悩みまくる私と違い、中・近世の日本人は「和犬」と区別する便利な名称を編み出しました。

それが「唐犬」と「南蛮犬」です。

明治以前の日本にも、中国やヨーロッパから様々な外国犬が渡来していました。江戸時代も長崎の出島とかありましたし、意外と国際化されていたんですね。

幕末の湿板写真(私物)より。セッターかレトリバーでしょうか?

それら渡来犬を指す言葉が、唐土(中国)の「唐犬」と南蛮(ヨーロッパ)の「南蛮犬」です。

古くは北条高時が闘犬に使った唐犬などもその一つ。1500年代に日本進出を図ったヨーロッパ各国も、有力な戦国大名に南蛮犬を献上していました。また、大名同士でも外国犬の贈呈がおこなわれていたのだとか。

その姿は容易に確認でき、例えば17世紀の『南蛮屏風(狩野内膳画)』には、長崎へ上陸したグレイハウンドらしき洋犬たちの姿が詳細に描かれています。

江戸時代の日本にいた代表的な品種、和犬、獒犬、ムク犬。これに狆が加わります(ムク犬と狆は別品種とされていました)。

寛政元年(1789年)に出版された『頭書増補訓蒙圖彙』より

この時代で困るのが、描かれた唐犬と南蛮犬の区別ができないこと。南蛮犬のグレイハウンドと唐犬の獒犬のように、似たような容姿の犬は絵画での識別が困難なのです。

中国にグレイハウンドがいるのか?と思われるかもしれませんが、実はいるんですよ。それが「細狗(シーゴー)」という猟犬で、満洲・モンゴルの土着犬を総称する「満蒙犬」の一種として知られていました。

宮内省新宿御苑猟犬舎で飼育されていたグレイハウンド「ハマ」號(大正2年撮影)

グレイハウンドとよく似た満蒙在来の猟犬「細狗」(昭和2年撮影)

蒙古犬

蒙古名ネリン、ノヘイ、譯して細狗といふ。細狗の最も優秀なるものは柳條邊の近くに居り、興安嶺地方に入るとやゝ劣り、興安嶺を西に超ゆれば全く居ない。恐らくは蒙古人古來の家畜ではなくて、その移住以前からこの地方に飼はれてゐたものだと思はれる。遼代の墓から發掘された犬の木塑の如き明かに之を示すものである。

擧動頗る輕快、番犬より狩獵用に使ひ、普通では耳を切る。それは狼に噛りつかれぬ用心である(写真のキャプションより)

細狗型唐犬の容姿は、戦前のニホンオオカミ論争にも影響を与えていました。有名な三嶺神社のオオカミ護符も、「あれはオオカミではなく舶来のグレイハウンドを描いたものである」と言い出す人が現れたり。

誰だそんなヨタを抜かした奴は!といいますと、日本犬の権威であった高久兵四郎日本犬協会理事です。

ライバル関係にあった日本犬保存会のオオカミ研究を「動物学者でもない連中が首を突っ込むな」と批判していた彼ですが、日協側も同レベルじゃないですか。

戦時中に輸入された細狗(昭和14年)

【唐犬のルーツ】

日本列島には、中国大陸やオホーツク方面から大小さまざまな犬種が渡来し続けてきました。

しかし、その大部分は縄文犬と弥生犬、更に唐犬などと交雑した「ハイブリッド型の和犬」に呑み込まれて姿を消してしまいます。

それゆえ、「日本の唐犬史」についてはその立ち位置がよく分かっていません。圧倒的多数の和犬の中で、外国犬たちはどのような勢力範囲を保持していたのでしょうか?

渡来した唐犬たちも、特権階級のペットや猟犬として囲い込まれたもの、短期間で廃れたもの、地犬と交雑し土着化したものなど様々だったことでしょう。それが江戸時代に姿を消した唐犬やムク犬であり、明治初期まで残存していた獒犬であり、現代に残る狆であったりするのです。

江戸時代だけで260年も続いた訳で、その間にペット観や犬の姿も変化していきました。現代の日本犬と、近代の日本犬と、中近世の日本犬が同じ姿であったという保証などありません。

繰返すように、日本犬界とは「多様な地域犬界の集合体」なのです。その中には、南蛮犬や唐犬や垂れ耳の交雑犬が当たり前のように存在していた地域もあったのでしょう。

唐土の忠犬談『忠犬草を湿して野火を防ぐ(暁鐘成画・嘉永7年)』より

大阪の浮世絵師だった暁鐘成は、熱烈な愛犬家でもありました。

上の画像は唐犬が日本犬の姿で描かれたケースです。

ちなみに、コレこそが本来の日本犬の姿。現代の日本犬と違い、江戸~明治時代の和犬は斑模様が普通だったのです。

斑模様の和犬は昭和の日本犬ブームにおいて雑種と間違われ、ペット商からは売り物にならないと忌避され、それゆえブリーダーも蕃殖をせず、いつしか淘汰されてしまいました。そして、現代の私たちが目にする日本犬のイメージが定着したワケです。

家畜である犬の姿なんか、たった数十年で変化するんですよ。

そもそも「日本犬のスタンダード」なるモノは、昭和3年以降に定着した新しい概念に過ぎません。いにしえの和犬の姿すら誤解されているのに、唐犬や南蛮犬の姿を探るのは更に大変なのです。

「消滅しかけた日本犬を復活させるための緊急避難措置」として定められた日本犬保存会のスタンダードは、いつしか「日本犬保存会の標準に合わない犬は日本犬にあらず」という黄門様の印籠と化してしまいました。

ソレをこじらせたのか、昭和40年代あたりから「江戸時代に描かれた斑模様の犬は南蛮犬との雑種。文部省が定めた日本犬こそが純粋な和犬なのだ」などという日本犬論も登場します。「明治以前のいにしえの和犬」と「昭和の天然記念物指定で保護された日本犬」を同列で語ってどうするんだか。

「鮒の先祖は金魚である」とノタマウに等しい本末転倒の思考回路が、日本犬の歴史を歪めてきた原因なのでしょう。

唐犬といえば、里見八犬伝に登場する「八房」も、元は中国のポケモン義犬「盤瓠」がモデルとなっています(画像の竹筒型リード、犬追物で使われていた物と似ていますね)。

下の画像は、八房のモデルとなった盤瓠。

これは唐土(中国)の義犬談なのですが、当時の日本犬の姿で描かれています。熱烈な愛犬家であった暁鐘成さんですが、実物の唐犬は見たことは無かった筈。そもそも江戸時代の絵師に「唐土の犬を描け」というのが無理な話で、これは仕方ありません(……「鎖国」という言葉を使えないと、解説がクドくなるな)。

暁鐘成『犬の草紙(嘉永7年)』より

江戸時代の日本人が想像していた唐土のイヌはどのような姿だったのか。中二病感満載の想像図をご覧ください。

『唐土訓蒙圖彙十三 禽獣』より、江戸時代の日本へ伝えられた唐犬たちの想像図。

実在の犬から狼狐狸の類、果ては想像上のイヌ型UMAまでイロイロと描かれていて楽しいですね。狆と同類と記された「矮爬狗」は、ペキニーズやラサ・アプソあたりの小型愛玩犬でしょうか?

これらの唐犬が、実際に日本へ渡っていたのかどうかは不明。

「和名 ちん」とある矮爬狗。

矮爬狗は、このような小型犬のルーツかもしれませんね(「彦根屏風」を模写したもの)。

唐土訓蒙圖彙には、イヌとは思えない異形の唐犬たちも描かれています。

当時の日本では「実在する」と信じられていたのでしょう。

草食動物と肉食動物を掛け合わせてみました、的な。

豹+牛+犬。

ポラカントスっぽいのもいます。唐土は魔界扱いだったのでしょうか?

文化6年(1809年)に日本で描かれた唐土の唐犬(ややこしい)。垂れ耳で洋犬っぽい姿ですね。

これらの唐犬は、伝聞や渡来した書物・個体をもとに描かれました。

【来日した唐犬たち】

渡来した唐犬・南蛮犬たちの姿を伝える書物や絵画は数多く残されています。冒頭で取り上げた『頭書増補訓蒙圖彙(寛政元年刊)』に記載されているのは、和犬、唐犬、ムク犬の三犬種。

実はあれにはタネ本があってですね。今回は、私の所有している『繪本寫寳袋(享保5年)』の原本から引用してみましょう。

・獒犬(からいぬ・ごうけん)

獒犬とは「大きくて強い犬」の意味。

当時の日本人からすると目を見張るような大きさだったと思います。銀魂のサダハルみたいな感じで。

しかしサイズが四~八尺って、グレートデーンか何か?

輸入犬の内次に位するものは唐犬であります。所謂唐犬権兵衛の唐犬であつて、唐の犬であります。

太平記に見える例の北条高時の犬合せ、租税にかへて強犬を求め、錦を着、魚鳥に厭きたる犬鎌倉中に充滿とありますので、當時既に支那から大型の唐犬の輸入があつたらうと考へるのでありますが、今日迄の調べではその方の文献が出て参りません。

唐犬としての記録が盛んに出て來るのは、慶長頃以後でありまして、家康等も慶長十七年に遠江の二川山で唐犬六七十匹を以て鷹狩りを行つたと云ふことが記されて居りますし、駿河大納言忠長は、行列の先に唐犬を引かせて、御先きを追はしめたと云ひ、紀州頼宣等も大變愛育されて居り、諸大名も之にならつて唐犬を飼ふことが「大名役の如くになりけり」と記録されて居る位であります。

此の大型の唐犬、今日に残る繪で見ますと、短毛垂耳の大きい犬でありまして、稀には支那の細狗、即ち蒙古グレイハウンド型の犬も或は南蛮渡來の短毛のマスチフの様な犬も唐犬と呼ばれて居る様でありますが、之等の犬が各大名の江戸の藩邸に飼はれ、参勤交代の度に、地方の藩地と往復し、その城下或は街道筋に大型の所謂街犬なるものが出來たのではないかと考へられます。

九州大宰府の近所の小郡と申します土地に、明治初期迄殘りました獒と云ふ大型犬、これ等は明かにこの子孫と思はれますし、幕末來朝のシーボルトの持つて行つた資料によつて刊行されたフアウナ・ヤポニカ(日本の動物)と云ふ本の犬の繪を見ても、狩り犬は立耳であるのに、街犬は耳先き垂れて居るなどは、此の町の大型犬が垂耳の血を多分に含んで居ることを明示するものでありませう。

日本犬保存会・齋藤弘『ラヂオ犬談の夕べ(昭和12年)』より

・農犬(のうけん・むくげいぬ。農はケモノ偏)

ムク犬とは体毛がふさふさした犬のこと。

江戸期の史料では「狆とは別種の犬」として記載されています。ペキニースやラサ・アプソのような唐犬なのか、朝鮮産のムクイヌなのか、ヨーロッパから来た南蛮犬なのか。

習性は「よく水中に入」「水犬なり」と解説されており、ますます正体不明。

これら和犬、唐犬、ムク犬、狆が江戸時代に見られた犬種となります。

そのうち、現代にまで生き残っているのは日本犬と狆のみ。他の品種は、時代が移り変る中で姿を消してしまいました。

【幕末の洋犬たち】

中・近世に渡来した南蛮犬は、前述のグレイハウンドやフォックステリアなどでした。

それらが特権階級のペットのままだったのか、時間と共に民草のペットへと拡散したのかは不明。この時代のフォックステリアを日本テリアの源流として捉えるのも無理がある様ですし。

幕末の神奈川県内を遊覧する外国人一家と愛犬。道傍の日本人が珍しげに眺めています。

そして嘉永6年(1853年)、ペリー率いる黒船が来航。翌年には日米和親条約の締結によって日米の交易が始まります。長崎方面などに限定されていた外国人の居留地は、これを機にエリアを拡大していきました。

来日する外国人によって、各種の洋犬も持ち込まれます。

在留外国人が飼育していた洋犬。描いた歌川芳員は、同じ洋犬を複数の絵に登場させるスターシステムを採用しています。

長年に亘って品種改良され、「人間の友」となった洋犬。その辺をうろつく地犬と違い、フレンドリーな洋犬に日本人は興味津々でした。

幕末の錦絵などには、町中を歩く洋犬たちの姿が描かれるようになります。

続く明治の文明開化によって、洋犬は「高嶺の花」から庶民のペットへ変身。それに伴い、日本犬界は激変の時代を迎えるのです。

犬は六十日で生れまして、二歳を経ますれば身体が全く成長致しますが、其壽命はと申しますと餘り長くないもので、二十歳以上に及ぶ者は少ないといふことであります。其種類は本草綱目には三種に分ちまして

田犬 長喙善獵

吠犬 短喙善守

食犬 体肥供饌

とありますが、それでは分ちやうが少ない。全体犬は外貌の目徴、体の大小、毛色の差異、才智の多少などによつて異なるものでありますから、當今の動物學者は之を大別して、牧犬、鬚毛犬、捕獸犬、獒(※大きな犬の意味)、獵犬、獵兎犬、守夜犬などの十餘種に區別するのでありますが、尚之を細別しますれば恰も鷹に四十八鷹の別あるやうなもので、其數も幾百に上ることか分かりませぬ。

此動物の由來傳説に至りましては、和漢洋共に確乎たる取調べといふものは御座りませぬ。然し其種類眷属は地球の北極より南極に至るまで、到る處として擴がり居らぬ所はなく、そうして何の國も數千年の昔しから人間と親密なる交際を結んで居りますのは、即ち彼れが人間に似たる知識、判斷、記憶、道徳等の高尚なる感覺を具へて居るからであらうと思はれるのであります。

大田多稼『犬の話(明治25年)』より

(次回に続く)