「天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らずと云えり」(以下,冒頭文)という有名な文があります。

この語尾に「と云えり」とあるので,誰かの言を引用したことは明らかです。

自由平等の国アメリカの独立宣言やフランスの憲法等にあるのではないか,と調べた人がいます。

しかし,無かったようです。

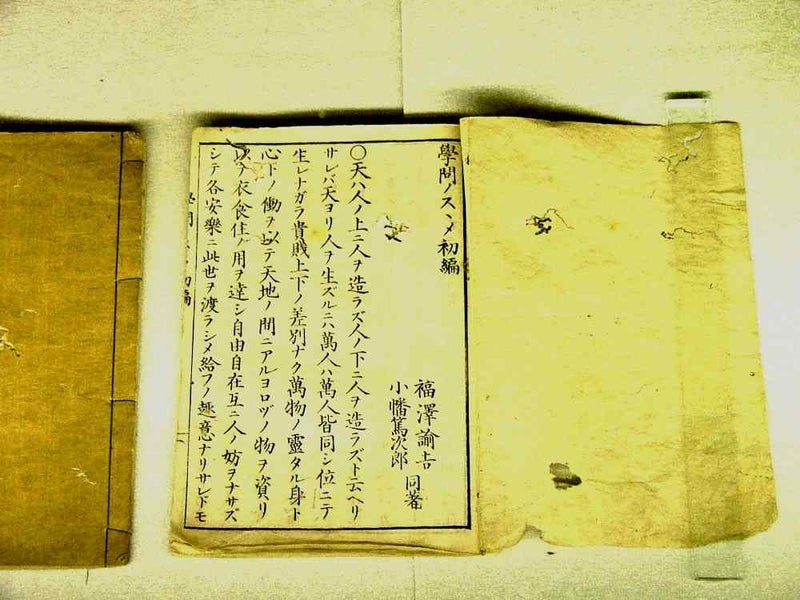

「学問のすすめ」 初稿本

ところで,「学問のすすめ」の共著者小幡篤次郎を知っていますか?(上の写真)

慶應義塾塾長の小幡篤次郎です。その初稿本の著者は,福沢諭吉と小幡篤次郎なのです。

群馬県甘楽郡甘楽町(世界遺産富岡町の南隣)の歴史民俗資料館に貴重な初稿本が展示されています。

では誰の言か?

福島県の三春藩主は秋田氏といい,安倍貞任宗任兄弟の兄貞任の子孫です。

三春城本丸跡にある秋田氏霊碑 三春城のいわれ

秋田孝季著「東日流内三郡誌原本 秋田孝季自筆の自画像

江戸幕府が田沼時代の時,三春藩主秋田孝季(あきたたかすえ)が同名の異母弟に,先祖の安倍・安東家に関する史料収集を依頼し,弟の秋田孝季が「東日流内外三郡史」を著わしました。

最近その原本(上の写真)の一部が発見されて話題になったことがあります。

その資料には随所に,「天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らず」と書かれていたといいます。

その原本は後代の江戸・明治期写本がとられ,写本の保存者の記録に,福沢先生に冒頭文を「学問のすすめ」に採用されて感謝している箇所があります。

恐らく三春子爵経由で福沢諭吉あるいは小幡篤次郎に資料を伝わったのではないかといわれています。

その後の「学問のすすめ」に小幡篤次郎の名前が脱落するのをみると,ひとつの仮定ですが,「学問のすすめ」の思想は福沢諭吉の論で,冒頭の「天は・・」の部分は小幡篤次郎が引用したのではないかと考えられます。福沢諭吉は結構民族差別主義者で,欧米>日本>中国韓国・・と考えていたようで,冒頭の文は取ってつけたようで,彼の思想にそぐわないというのです。

もし,冒頭文なら小幡篤次郎が関与している可能性が十分あります。というのは,三春藩主から頼まれた元三春藩士で自由民権運動家・衆議院議長の河野広中が,立憲改進党(大隈重信)と自由党(河野)の合同に尽力した時の相手・小幡篤次郎を介して,福沢諭吉に伝わったのではないかと考えられるからです。この線は十分可能性があるのではないか?

福沢諭吉は福沢書簡で,大隈重信に立憲改進党結党に小幡篤次郎を紹介しているのです。

『学問のすすめ』の原本は,群馬県甘楽郡甘楽町の歴史民俗資料館で見ることができます。

なぜ甘楽町が『学問ノススメ』を展示しているか?

小幡氏 国峰城

小幡篤次郎について

かつて,小幡篤次郎が甘楽町の国峰城を根城にした戦国大名武田信玄の有力武将小幡上総守信真の子孫であること,徳川時代に甘楽町の領主が奥平家が領主で,中津藩時代の奥平家の家臣福沢諭吉,小幡篤次郎が「学問のすすめ」を著したこと,が理由なのでしょう。奥平家はあの長篠城を護った武将で有名ですね。

奥平家は国峰城の後は岐阜加納城,最後は豊前中津城に収まり明治を迎えます。小幡家はその間奥平家の家来になったのでしょう。そして,小幡篤次郎は7才上の福沢諭吉と出会うわけです。

小幡篤次郎は,小幡上総守信真の次女が嫁した武田家家臣高田兵庫頭の子孫であるという。

1842年(天保13年),中津藩家老小幡篤蔵の次男として生まれる。幼時から父に四書五経を習い,藩校進修館の塾長を務めたが,1864年(元治1)上京,同郷の福沢諭吉の誘われ,門に英学を学び,66年福沢家塾塾頭,幕府開成学校英学助教となる。77年欧米漫遊,のち交詢社の結成,明治生命保険会社創立に尽くし,また立憲改進党結成に参画した。東京学士院会員,貴族院勅選議員,貨幣制度調査委員となり,日本郵船,鐘淵紡績の役員などを兼ねるが,福沢に寄り添い慶応義塾の経営に精魂を傾け,1890年塾長(明治23年,1897年迄)となった。1890年(明治23年)9月29日[2],学識者として貴族院議員に推される。貴族院内部では,谷干城・三浦安・山川浩と共に懇話会に所属。貨幣制度調査委員となる。1898年(明治31年)4月慶應義塾副社頭に,さらに1901年(明治34年)には社頭となって慶應義塾では福澤に次ぐ中心人物となった。

1905年(明治38年)4月16日,病気のため死去。享年64。

以上