嘘(ウソ)について、考えたことがありますか?

自分の心を隠すための嘘や曖昧さ。

利益を守るための秘密的な嘘。

相手を驚かせる嘘、損害をあたえる嘘。

嘘も、考えると、奥が深いです。

学生時代に、法学の専門書を読んでいた時、

いろいろな法学者の引用文で、ある人の考え方に、

いつも納得するものがありました。

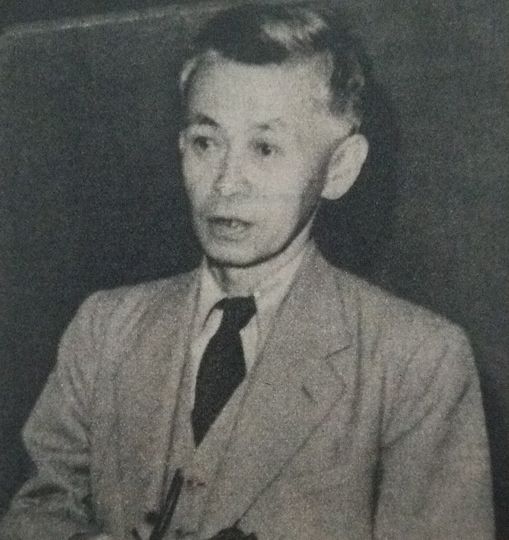

その人は、末弘厳太郎/法学者

(すえひろいずたろう1888~1951/東京大学名誉教授)でした。

大学の図書館で、彼の本を探すために、図書カードを見ていたら、

嘘に関する本に出合いました。

末弘厳太郎著『嘘の効用』(日本評論社1954年)

p5 実をいうと、全く嘘をつかずにこの世の中に生き長らえることは、

全然不可能なようにこの世の中ができているのです。

p9 大岡越前守の裁判は、なにゆえに人情の機微をうがった名裁判

だと言われるのであろうか。

一言にしていうと、それは「嘘」を上手につきえたためだ、

と私は答えたいと思います。

p15 法律は人間のために存するものです。人間の思想、社会の

経済的需要、その上に立ってこそ初めて法は真に行なわれるのです。

図書館、そして本を購入した時、今と、これまでに3回読みました。

この『嘘の効用』は20歳の時に読んだけど、その出合いに感謝したい気持ち。

罪刑法定主義的な考え方よりも、「法律とは、何か」の視点の大切さを感じて、

ゼミは「法哲学」を学びました。

2018年8月18日

今、ネットで、「デマに注意して下さい」との記事に出合います。

デマと嘘、噂の違いについて、疑問に思ったことはありませんか?

心理学を学んでいた20代後半、いろいろな視点で読み漁りました。

G.W.オルポート/L.ポストマン著 南博訳

『デマの心理学』(岩波書店1952年)

p42 デマの流布量は当事者に対する問題の重要さと、

その証拠のあいまいさとの積に比例するこということである。

重要さとあいまいさとは加え合わせるのではなく、かけ合わせたものである。

重要さか、あいまいさか、とぢらか一方が零ならば、

デマにはならないからである。

言葉の意味と社会現象を読み解き、理解するのに、

ボクは、時間がかかるのです。(笑)

親しい友人は、「時間かかりすぎ!」との声もあるけど、

自分が納得するまでは、子どもの頃から、次に進めなくて。

「ウソ」と「ハッタリ」にも、その意味を理解するのに、

とても貴重な本に出合いました。

酒井和夫(1951年生まれ)著 精神科医、医学博士

東京大学文学部卒業、筑波大学医学研究科修了。

『ウソの研究』(フォー・ユー1996年)

p55 「ウソも方便」という諺があるように、厳格なピューリタン(清教徒)を

先祖にもつアメリカと違って、日本では昔からそうした潤滑油的なウソ

を受け入れる文化をもっている。

商談で「考えておきましょう」という言葉は断られたことと同じなのだか、

印象が柔らかい。

しかし外国人にはどうも受け入れられにくい習慣のようである。

※ これは、関東と関西の文化の違いでもあったけど、最近のネット時代、

文字だけに頼っていると、この微妙な雰囲気を読み取ることが難しいかも。

p141 もし、あなたが隠された真実を知りたいと思うなら、

真正面からぶつかるのは愚の骨頂である。

自分の視点をできるだけ低い位置に下げてみること。

そうすれば、以外な真実を知ることができるかもしれない。

※ 上の立場から、下の状況が見えないこともある。

「裸の王様」という言葉もある。

清掃業のおばちゃんたちと親しくしていると、その人物観察力の鋭さに、

驚くことがあります。

「あの人は、やさしくて、親切だよ」と、教えて頂けると、とても助かる。

堀江貴文(ほりえたかふみ1972年)著

『ハッタリの流儀』(幻冬舎2019年)

p149 ハッタリをかます人には共通点がある。

それは「根拠のない自信」を持っているというところだ。

君から見たら能天気なバカかもしれない。

p164 ハッタリというのは、相手に大きな驚きを与えて気持ちを

引きつけるのと同時に、

信用を得るためのツールでもある。

戦略的なハッタリやウソがあります。

いつも脳裏にあります。

夜襲をかける時、たくさんの松明(たいまつ)で、軍勢を多く見せるハッタリ。

敵軍は、その数に驚き、逃げ惑う場面は、戦術的なアイデアでした。

このことに、小学生のボクは驚きました。

言葉には、言葉に見えない世界がある。

(2022年4月17日 加筆・修正)