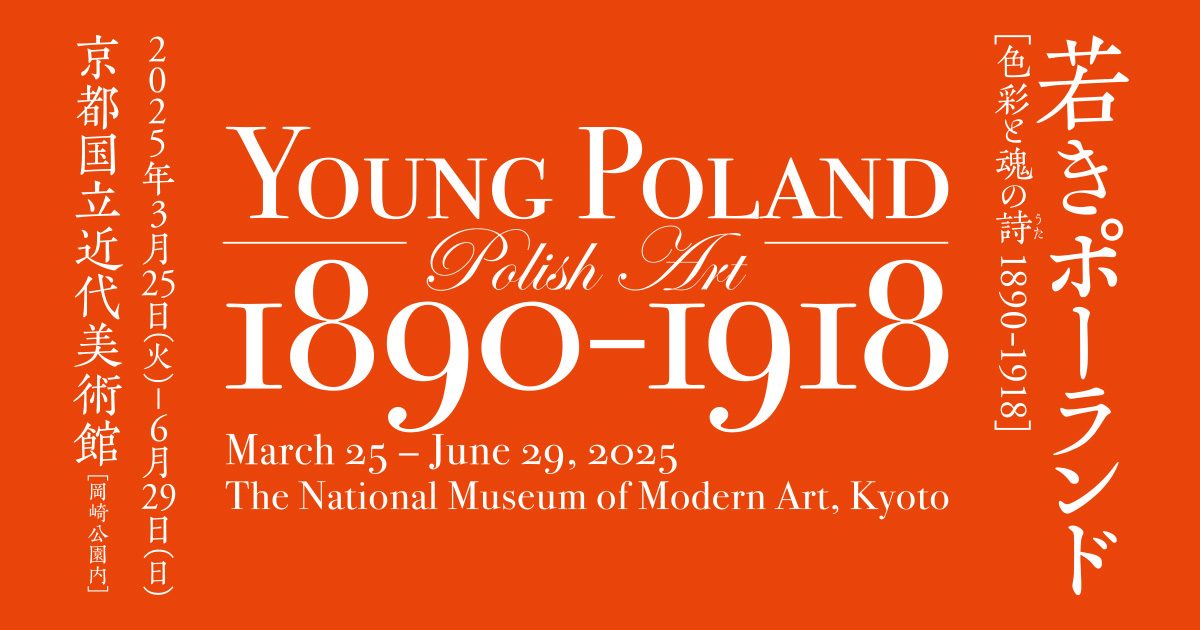

先日(4月⒘日)京都国立近代美術館で

「若きポーランド展」を見ました。

お向かいの京都市美術館で開催中の「モネ展」はすでに見たので、

京都の春の大規模特別展はこれで終わりです。

京阪三条駅から岡崎を目指して歩き始めると、

高校生がたくさん歩いています。

9時半をとうに過ぎているので、

行事かなにかで特別な時間帯になっているのでしょうか。

男子も女子も、共学になった文教高校の

校門を通って中に入って行きます。

しかし、4,5人ほどの半袖の男子高校生はそのまま歩き続け、

私と同じく、近代美術館に入りました。

ロッカーにリュックサックを入れようとしていると、

「お金を入れないとだめだよ。お金は戻ってくるからね」

という大人の声がしました。

引率の教師でもいるのかと思って、見ると年配の警備員でした。

そのやりとりから、高校生たちは浜松から来た、

ということも分かりました。

たぶん修学旅行で京都に来たんでしょう。

どうしてモネ展じゃなくて

若きポーランド展を見ることにしたのか、

できれば聞いてみたかったところです。

モネは人気があるし、若きポーランド展には

私自身名前も知らない画家の絵ばかり並んでいますし、

説明を読まないと画家の意図が分からない絵も多いのです。

とはいっても、美術館のロッカーにさえ不慣れな若き日本人が、

若きポーランドの芸術に触れるのはよいことです。

必然的にヨーロッパの歴史に目を向けることになるので。

京都観光オフィシャルサイト、京都観光Naviをもとに

簡単に紹介すると

1795年ポーランドは、

国土をロシア、プロイセン、オーストリアに分割占領され、

ポーランドという国がなくなってしまいます。

祖国の独立を求めて蜂起、反乱が繰り返されるものの、

独立がかなったのは、

第一次世界大戦が終結した1918年でした。

19世紀後半、ポーランドの歴史や文化的逸話を描いて

名声を博した、ヤン・マテイコという画家がいました。

クラクフ美術学校教授でもあった

マテイコのもとから巣立った芸術家の一団が

若きポーランドと呼ばれるようになります。

祖国の独立への願いがこめられた作品は

印象派や日本の浮世絵をも吸収して

独自の表現を追求してゆきました。

昔、(たぶん今も)、高校の世界史では

ポーランドの歴史はあまり出てきませんでした。

思い起こせば、パリに住んでいた

ショパンも祖国喪失者だったわけですね。

『雪下のマグマ』には

ポーランドの詩人ミツキエヴィチの名前が出てきます。

マリー・ダグーはミツキエヴィチと個人的な交流もありました。

地図を見るとポーランドはウクライナの隣です。

隣国が侵略されたら、ポーランド人はとても人ごとじゃないでしょう。

今そのことを考えてもしかたありませんが、

歴史的な経緯もあるわけですね。

展覧会前半では、歴史画や寓意画が多く、

ちょっと読みにくい字体で書かれた説明が必要でした。

池に浮かぶ睡蓮をずっと描いていたモネ。

その池のある庭園は歴史とも国家とも

無関係なひとつの楽園でした。

モネ展の観客はなんの説明に煩わされることもなく、

楽園を散歩しただけでした。

後半は浮世絵の影響を受けた風景画や、

着物を着た女性像などもあり、

だんだんなじみやすくなってきます。

一番なじめたのは、

オルガ・ボズナンスカという女性画家の作品でした。

主に肖像画が11点。

モンパルナスに住んでいたというこの人は、

タッチなどは印象派の画家のようです。

ここで、ゆるやかにモネとつながりました。

<おまけ>

近代美術館では3階の特別展のチケットを買うと、

4階のコレクション展も見られます。

4階には、倉敷の大原美術館所蔵の

ボズナンスカの絵が二点展示されています。

1923年にボズナンスカを石井柏亭という画家が訪問しました。

『滞欧手記』の中で柏亭はアマン=ジャンの紹介で

ボズナンスカの作品が大原コレクションに

加えられたと書いています。

また、ボズナンスカが若い紳士の肖像を

「随分汚い一種特別なパレツトを手にしてくしやくしや描い」ていた、

などと制作中の様子も紹介しています。