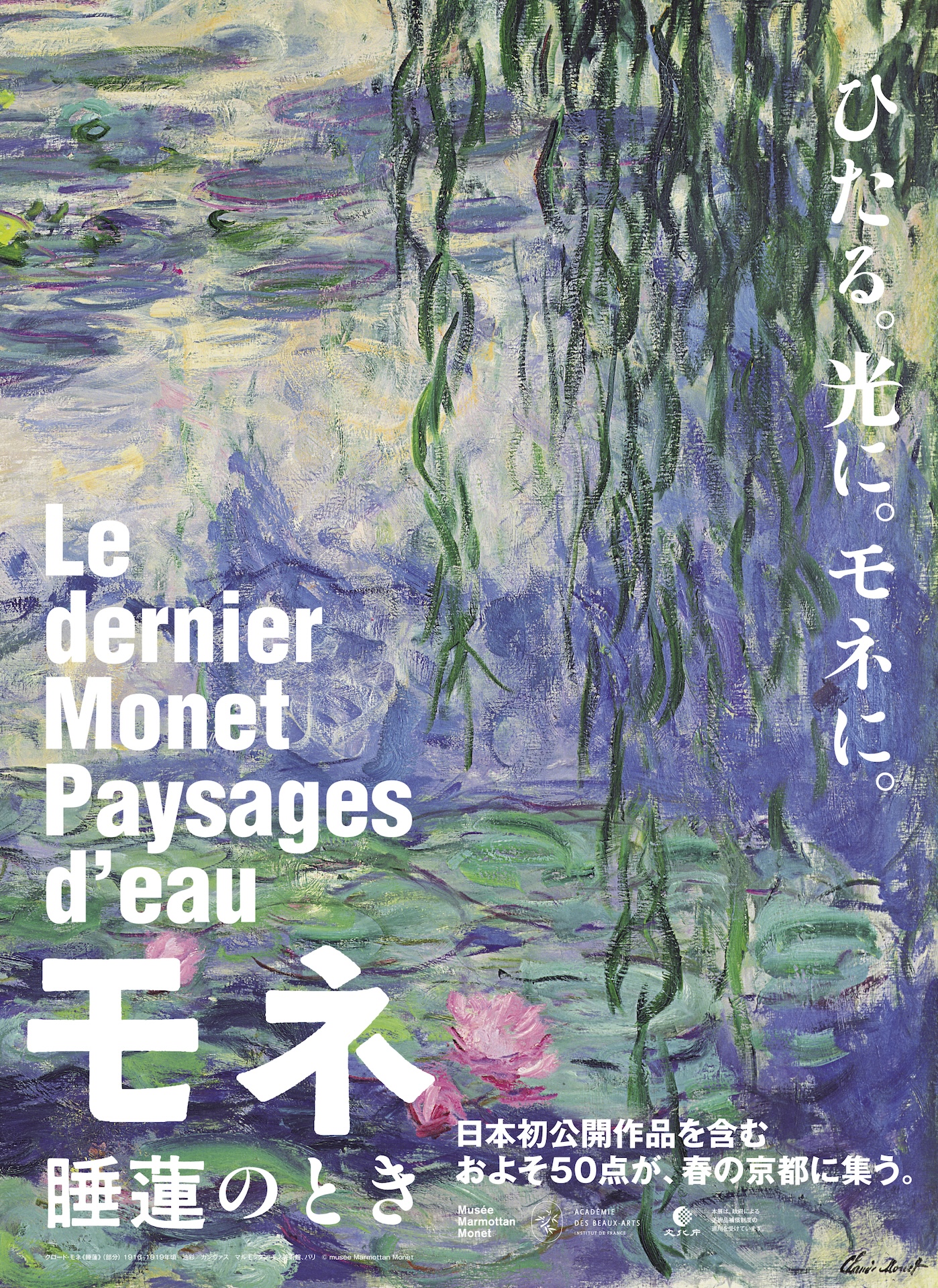

京都市美術館のモネ展で

ちょっと興奮してしまったのは、

説明のパネルに「オテル・ビロン」

という文字を見つけたときでした

(フランス語のhôtelには「ホテル」だけでなく、

「(王侯貴族の)館、大邸宅」という意味もあるので、

「ビロン館」と訳します)。

モネは晩年、睡蓮の装飾パネル12点を

国に寄贈しようとします。

そのためにビロン館の敷地に専用の展示館を

建設する計画がもちあがったものの、

結局、財政上の理由から現在の

オランジュリー美術館に変更になった、

という経緯が説明されていました。

パリのオランジュリー美術館といえば、

壁面すべてがモネの睡蓮連作で

埋め尽くされた美術館です。

今回のモネ展でも楕円形の一室が

睡蓮の部屋になっていて、写真撮影もできます。

その庭園で友人と昼食をとったことを覚えています。

そのときはまるで知りませんでしたが、

実はその館にマリー・ダグーが1年間

寄宿生として暮らしていたのでした。

当時その建物はサクレ・クール(聖心会)の

寄宿学校として使われていました。

修道女たちが経営している、

当時もっとも上品だと言われていた学校でした。

マリーは自叙伝「雪下のマグマ」第1部XI章(pp.133-142)で

そこでの生活について語っています。

病気になって医師の処方があるときしか入浴できなかった

(修道女はみだらな肉体からは

できるだけ目を逸らそうとしていたから)とか

「マリアの子どもたち」という一種の

秘密警察組織があったとか、

信じがたい実態が暴かれています。

「マリア様が見てる」(映画・小説)のような

ジャンルに興味のある人には

日本にも聖心女子学院などミッション系の

学校がありますが、その本場というか

源流に位置する学校ということになります。

誰かXI章をベースにした

漫画でも書いてくれないかな、と思います。

ビロン館の敷地に展示館を建設する話が出たのが、

1920年。

聖心会がビロン館を取得したのが1820年、

マリーは1821年4月寄宿学校に入学・入居します。

「オテル・ビロン」の文字だけで

思いは約100年遡ってしまいました。

音声ガイドは雑踏から降り注ぐ騒音から

守ってくれる傘のようです。

ヘッドホンから石田ゆり子さんの

ささやきが聞こえてくると、

甘くひそやかな時間が流れはじめ、

意識は内側に向かいます。

昔日の佳人に思いを致し、

今日の美声を聞き、

睡蓮の池が連なる中をそぞろ歩くひとときでした。