1月25日(火)

ご覧いただきありがとうございます(^O^)

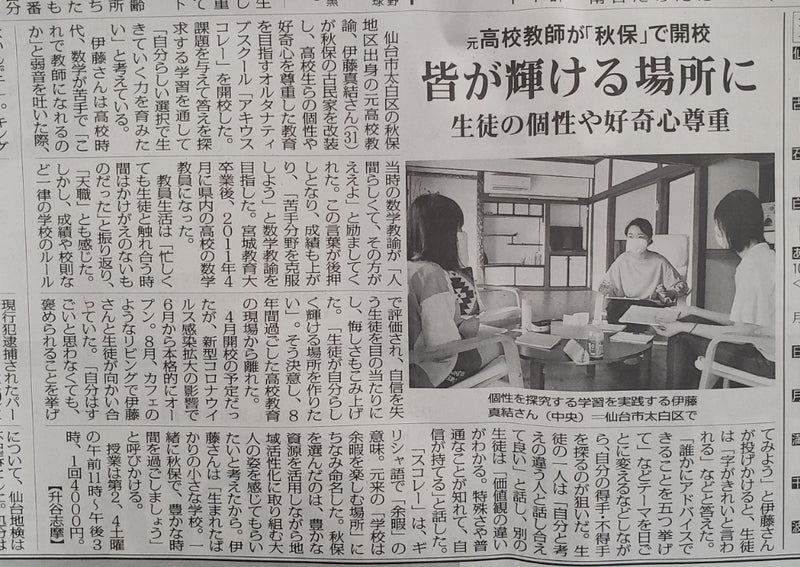

高校数学教師(宮城県)を退職し、全国のデモクラティックスクール、

北欧デンマークの教育を学んだ後、仙台から教育革命をしている伊藤真結です。

個別の授業対応なども行っている公式ホームページはこちら≪ Mayu Academia ≫

2020年4月からAKIU SCHOLĒ(アキウスコレー)という

新しい学校🏫を仙台市秋保町に創っています。

全日制の学校に行っていても、通信制高校に行っていても、不登校でも。

全ての中高生が、自分の選択で自分の人生を切り拓く力を育みます。

伊藤真結の応援はこちらから≪🎪 MAYU’s SCHOLĒ 🎪≫

詳細はページ下へ。

【社会起業家育成プログラムTOHOKU SOCIAL INNOVATION Acceleratorプログラム2019】

「共感賞受賞」最終プレゼン動画:https://www.youtube.com/watch?v=ieW27hLim5c

聴くブログはこちらから

今日も穏やかなお天気の仙台です。^^🌼

そういえばこの間、

生徒の親御さんから頂いた、

BABBI(バビ)のウエハースがとても美味しかったです。✨

エスパルの東館に入ってるお菓子屋さんです。🍓🍓🍓

▽

今週末はAKIU SCHOLĒ の開校日です。

社会契約説、ホッブズやルソーの話に触れつつ、

今の日本の「平等」や「公正」について、

授業をしようと考えています。

そこで、

学校という社会におけるルールである「校則」にも触れようと思っていて、

校則について、あれこれ調べていました。

そこで今日参考にしたのは、

2020年3月に発表された

| 大津 尚志さんの論文です。

まず、校則の歴史についてです。 遡ること1965年、文科省から、 「生徒指導の手引」なるものが刊行されました。

実はここから、 高校の役割が、 「学習指導」のみならず、 「生徒指導」にあたること が、公式に言われ始めます。

ただこの時点では、 今日のように「校則」による生徒指導 という観念がないか、希薄でした。

でも、 1970 年代から、 「校則」が生活指導基準、 生徒管理の手段として使われるようになります。

非行防止対策としても、 「校則」によって「頭髪制限」をはじめとする規制が 行われるようになりました。

そして当時の学校で対教師暴力の発生件数が 急増していたことを背景に、 1980 年代にはいると「管理教育」の語句が 新聞紙上にも使用されるようになったそうです。 初期の金八先生のイメージかな・・・。

ここからいよいよ、日本の学校は生徒にとって 厳しい「校則」の制定、適用が行われるようになります。

ここで一つ触れておきたいのが、 「校則」は「規則」なのか、「心得」なのかということが 必ずしも明確ではないという点です。

今の学校現場では、 私も見てきた学校現場では、

本来「心得」とすべきものが 「規則」として運用されている

という矛盾が存在していました。

「心得」という言葉ももう、 時代遅れの匂いがぷんぷんしますが・・・。

事実、 長期休み前に生徒たちには、 「生徒心得」 と称したプリントを配布していました。

これは、少なくとも私が行った学校では、そうでした。

恥ずかしながら、 この論文で知ったものも多かったですが、 そんな、「心得」なのか「規則」なのか 曖昧なものである「校則」を巡り 数々の訴訟も起こされてきました。

▽

論文を引用すると、例えば、

〇「丸刈り訴訟」

というもの。

そして、驚くことに、この中学校では、 判決から数年後、

のだそうです・・・。 恐ろしい・・・。

これをきっかけに、 文部省は「校則の見直し」を指示し始めます。 文部省が法令に存在しない語句である「校則」について 調査・指導を行うようになったのは、 この頃からだそうです。

この、 法令に存在しない語句である というところがすごくポイントだと思っています。

本来は、学校の校則も、 法規定の中に位置づけないといけないはずです。

実はこれは苫野先生も触れていたのですが、 ヨーロッパの校則は、憲法を最上位にして、 法規定の中で「校則」や「学校運営」がなされているそうです。

生徒からの「法律で禁止されているんですか?」 は屁理屈でもなんでもなく、 こういったことを、 生徒たちと真っ向から議論していけることが、 日本の学校には求められているんだと感じています。

先生や学校 VS 生徒や保護者

という構図ではなく、 やはり「共に創る」ということがベースにあれば、 自ずと「対話」も生まれてくるはずです。

当時の文部省初等中等教育局中学校課長は、 『生徒指導上の問題点の現状と文部科学省の施策について』 において、

と残しています。

▽

ということで、 だいーーーぶ長くなってしまったので、 また前後編です。(;´▽`A``

ではでは、 |

感情の伝導率が高い私は、

昨日は生徒の元気な笑顔にめいっぱい元気をもらってほやほやでしたが、

今日は生徒の疲れた姿に少ししょんぼりです。

自分の未熟さにも、です。😞

がんばります。

今日も、読んで下さって、ありがとうございました。(*^^*)

メディア掲載情報

__________________

🌸いとうまゆの教育革命🌸

公式HP:

伊藤真結が行っている教育革命の公式ホームページ!

オンライン授業や、個別サポート等のお申込はこちらからどうぞ!

__________________

仙台発![]() 新しい学校

新しい学校

(オルタナティブスクール)

公式HP:

公式LINE:

__________________

伊藤真結を応援するページ。

先生時代、毎週書いていた学級通信の連載。

__________________

![]() おすすめ

おすすめ![]()

いとうまゆの生活必需品

__________________

買い物、クレジットカード発行、サイト登録をここ経由でやるとポイントに。

電子マネーに変えて、コンビニでのちょっとの買い物はこれで済んじゃうよ