https://ameblo.jp/uutan62maron/entry-12778051438.html

https://www.instagram.com/p/CEOLxjAHI5g/?igsh=MjQxZ3h6cTdyOW43

私がこの方を知ったのはかなり昔になります。エキゾチックな美しさと滑舌の良さが魅力で、ずいぶん苦労された過去があることはなんとなく知っていましたが、詳しいことをプロフィールを見て今回初めて知りました。平和を願う強い思いが伝わりました。

戦火を生き延び

— サヘルローズ (@21Sahel) 2023年8月15日

小さな身体で

遺体の山を歩き

実家を探していた少年

あの日の記憶

焦げた匂い悲鳴を

今も忘れられない

78年の年月が流れ93歳になった

国籍も年齢も違う

戦争という絆で繋がり

生き延びた意味を問いながら

生きている、私たち

戦争反対を唱え続ける痛みは

いつまで、続くのだろう pic.twitter.com/BD2F4F4UlL

https://www.zenrosai.coop/anshin/anshintalk/furusato/furusato18.html

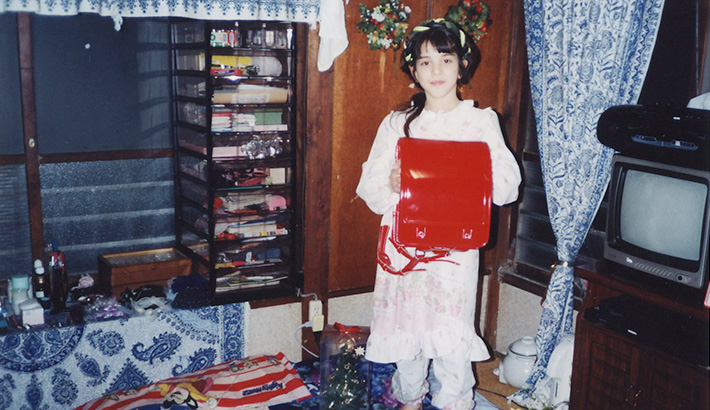

1985年イランの、イラクとの国境沿いの街で生まれ4歳で孤児 院に。イラン人の養母に連れられ8歳で来日、苦しい生活を送り、いじめにもあう波乱の幼少期を過ごす。

イランで生まれましたけど、イランがふるさとかというと、あまりそうは感じられません。4歳で孤児院に入った私には、実のお母さんの記憶はまったくありません。お父さんは、影のように、ぼんやりとだけ。自分の本当の名前も誕生日もわからなくなって、いまそれとしているのは、引き取られたときあらたに決められたものです。イランの孤児院では、色別に分かれた部屋で集団生活をしていました。人を信頼できたことはなかったですね。楽しかった思い出もないけど、そのころの写真を見ると一生懸命笑っています。週に一度与えられるチャンスの日があって、「大人が来たら笑うんだよ」と言われていました。気に入られれば、孤児院を出て、そのうちの子になれます。当時から私は、オーディションばっかり受けてたんですね(笑)。引き取る側が好むので、まだ小さいほど有利なんです。そんなオーディションを受けながら、生きてゆくのに必死で、孤児院の子って早く大人になります。子どもでいることができないんですね。

みんなに「壮絶」だと言われますけど、シリアやイラクをはじめ、中東には、私のような子はいくらでもいます。私はむしろすごく幸運で、もっともっとつらい思いをしている子どもたちが、いまも世界にたくさんいることを知ってもらいたい。以前難民キャンプを訪ねたとき、カメラを向けると笑う子どもたちを見て、孤児院時代の自分と重なりました。みんな、助けてくれるかもしれない大人に好いてもらいたくて、笑う癖がついてるんです。「私の前では笑わなくていいよ」って、声をかけました。笑わないのも勇気だと思うんですよね。そんなふうにがんばる子も、私みたいにふるさとのない子も、生み出さない世界にしたいです。日本の人たちが、遠い国の苦しさを我がことのように考えるのがむずかしいのは無理もないと思います。でも、平和が守られていることの素晴らしさには、気づいてほしいです。水道をひねれば水が出てきて、地雷の心配をせずに道を行ける、それを当たり前とできることがどれほど素晴らしいか。

日本で、貧しさもいじめも経験して

私を引き取ってくれた母は、私を養子にしたことで家族から絶縁されて、イランにいづらくなりました。日本にいる知人を頼って来日したのは私が8歳のとき。言葉もわからないままでした。日本での私たちの生活はたちまち行きづまります。孤児院から引き取られる先は大抵裕福な家庭なものなのですが、私の場合は、ふたりで公園で野宿するくらい、孤児院にいたときよりも貧しくなりました。それでも余りあるほど、たくさんのたくさんの愛情を、母は私にくれました。母が私にしてくれたことを思うと、それはもう、本当に、神様のような人です。

小学校5年生の途中で、日本に来て以来住んでいた埼玉県から東京に引っ越して来ました。都内をいくつか転々として、いまも東京暮らしです。私が中学生の当時、日本社会でイラン人といえば、偽造テレカ(テレホンカード)や麻薬がらみの事件という悪いイメージばかり。最初はそういうことでからかわれる程度だったのが、どんどんいじめがエスカレートしていって。暴力も、もちろんつらかったですが、無視されるのが一番こたえました。いじめられていることは、ただでさえ苦労している母に心配をかけたくなかったのと、あと、子どもって、親にとって誰にでも好かれる自慢の子でいたいと思うものなんですね、そんなプライドから、家でも話せずにいました。引き取られた子だからこその、遠慮があったのも事実だと思います。

クラスに外国ルーツの子が私だけだったところに、中国の子が2ヶ月だけ入ってきたことがあって、そのときはそちらに標的が移りました。いなくなったらまた私に戻ってきましたけど、要するにみんな、そういう対象がほしいだけだったんだと思います。行くしかないと思って通っていた学校はつらいところでした。夏休みや冬休み明けは地獄です。中学3年のときに限界がきて、自殺しようと考えたことも。「いじめ」なんて曖昧な言葉はもう、やめたらいいと思ってます。「暴力」や「恐喝」と言い換えるべき。「戦争」もそう。どなたかが言ってましたけど、「大量殺人」にすべきだと私も思います。ただ、いじめ経験をしたほかの子には絶対に、そんなふうに考えるようになんて言いませんけど、結果として私は、あのつらさを通して、人の痛みも、生きることの大切さも知ることができました。それらがいまの私をつくったんですね。母に言われた、「許すことができる人間になりなさい。相手が悔しがる人間になりなさい」という言葉は正しかったと思います。

人も家族もふるさとも、型どおりじゃなくていい

高校1年生のときから、生活のためにエキストラを始めました。私の容姿だと、死体かテロリストの役ばかりでした。殺されるのと殺す役はすっかりうまくなりましたよ(笑)。イランや中東の人へのそうしたイメージはもちろん悲しいですけど、そのころは何千円かもらえることのほうが重要でした。いまも、報道だけだとイランが怖い国のように見えていて、とても残念です。素晴らしい文化遺産を持つ美しい国なんです。いまの仕事をするようになってから、イランには何度か訪れています。私にとって「ただいま」と帰る国は日本ですし、イランをふるさととは思えないですけれど、母にとっては確かにふるさとなんですね。イランに帰ってペルシャ語で話す母はいきいきとして見えます。私にも、「忘れないで、あなたを生んだ国はイランだから」と言います。祖国のために、私にもなにかしてもらいたいという気持ちが強いみたいです。イランの人は、たとえ平和でなくても、壊れても、自分の国を愛しているんですね。

アイデンティティってなんでしょうね。私は、何人(なにじん)かと聞かれれば、「地球人」と答えます。無国籍でいい。どこにも所属していない、ただの人間でいいです。誰かのつくったカテゴリーにはまる必要はないと思う。小さいころはイランでイスラム教一色だったので、日本に来て最初は戸惑った、岩にも木にも神様がいるという宗教観を、次第に平和の秘訣のひとつだと考えるようになりました。母も、心の中に感謝があれば、見える形でお祈りしなくてもいいんだよと言ってくれる人で、いまの私は、モスクにも行きますが、お寺も神社も、教会にも行きます。家族というものも、型通りにこうあるべきというのはないですよね。私と血のつながりのない母は肉親以上の存在ですし、血縁がすべてでないことは確かだと思います。ふるさとも同じ。私にも、憧れてふるさと探しをしたころがありました。だけど結局、自分でつくるのでいいなって。ふるさとは形でも名前でもなく、自分の中に生まれてくる居場所なんじゃないかって。

私は小さいころから、他人の敷いたそれではなく自分で切り開いたレールの上を走ってきました。いまは演じるという表現を通して、社会で起きていることを伝えられればと思っています。このやり方が一番、自分の経験が生かしやすかったんですね。まだまだ、やりたいことの半分もできているかどうかですが、母からもらった人生を、一日一日真剣に生きてきたことは、誇りに思うんです。何もないところから這い上がってきた人間として、同じような境遇の人のロールモデルにはなりたいと思っています。

Instagram、X引用させていただきました。

https://bunshun.jp/articles/-/39691

確かに三浦春馬は明るかった。インスタライブなどの半プライベート的な配信であっても、まるでこの時代の人間ではないように、もっと古い時代からタイムスリップしてきた青年のように礼儀正しく、肯定的に物事を語ろうとしていた。

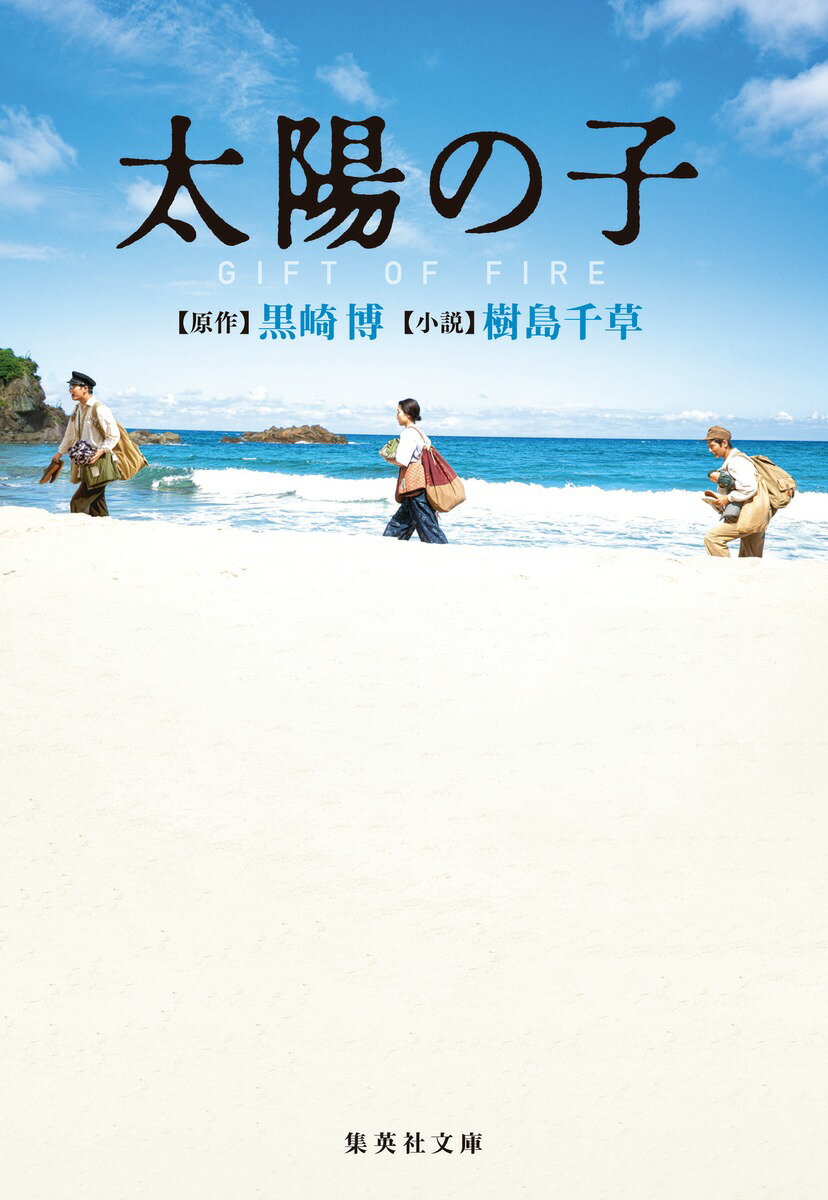

7月8日に広島で行われた記者会見で、演出脚本の黒崎博氏は三浦春馬のキャスティング理由について「生きるエネルギー、全面にそれが伝播してくる人」と語った。そこからわずか10日後の彼の死によって、その言葉が皮肉な結果になったとは僕は思わない。それは間違いなく俳優としての三浦春馬を的確に表現した言葉だった。