南極と超深海の両極地で、実際に自分の手で水中ロボットを潜らせてきた研究者による「実話」をご紹介するブログ。

今回は、「高校生が水中ロボットを使って地域課題に挑戦!」というお話です。

今年度から始まった国交省「海の次世代モビリティの利活用」で採択された「ROV搭載型ベントス回収装置」の開発。

![]() 関連記事

関連記事

その実証実験として三重の水産高校生が英虞湾を舞台に磯焼けの原因と考えられるガンガゼの採取実験を行いました。

ところで、「ガンガゼ」って何?と思われた方もいらっしゃるかと思います。

ガンガゼはウニの仲間で、決定的な違いはトゲが極端に長く毒を持ってるという点です。

↑ 写真上:ムラサキウニ/写真下:ガンガゼ

しかし、ムラサキウニと同じく海藻を食べるため、全国的に磯焼けの原因とされています。

磯焼けが進むと生物の棲息が困難になり、生態系や漁業にも大きな影響を与えます。

これまでは海女さんや漁師さんが仕事の合間に採取したりしていましたが、負担が大きく効率的な方法が求められていまいた。

そこで、ガンガゼを生きたまま採取する水中ロボットを開発し、実海域での実証実験を行いました。

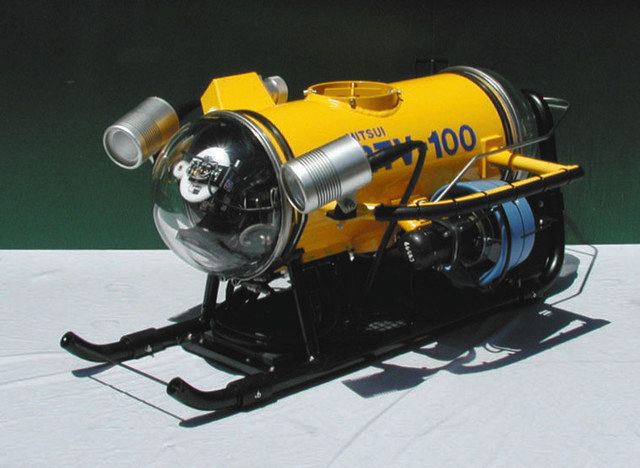

システムは日本のROVの老舗![]() である、三井造船特機エンジニアリングとの共同開発。

である、三井造船特機エンジニアリングとの共同開発。

これまでの深海調査や極地調査の経験を元に、ユーザーフレンドリーなシステムを目指し開発に取り組みました。

その様子がNHKで紹介されました!

また、中日新聞さんでも本取り組みについて詳細に取り上げて頂いております!

地域の課題解決に取り組む高校生たちの今後の活躍にご期待ください!