輸血検査

血液型について

貧血等の場合で輸血をする際に同じ血液型ならそのまま輸血が出来ると貴方は思っていませんか?

しかし、そんなことはありません

輸血は各輸血用血液製剤が患者さんに適合するかどうかを毎回病院で検査をしています。

それだけ精密な検査なのです。

①輸血用血液製剤とは

②血液製剤の種類

色々な血液製剤が用途によってあります。

症状によって貧血には赤血球製剤、出血症状には血小板製剤や凝固因子製剤や血漿製剤を輸血します。

血圧の維持には赤血球、新鮮凍結血漿、アルブミン製剤等も投与します。

③血液型

輸血療法を行う際に最初に行う検査としてABO型、Rh型の血液型の検査を行います。

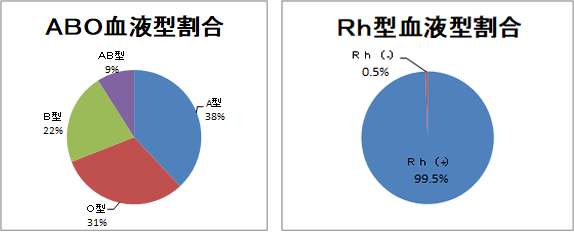

日本人の血液型別割合

AB型Rh(ー)の人は約2000人に1人という事になります。

ABO式血液型検査

正確なABO血液型の判定は,安全な輸血のためには極めて重要な検査です。

おもて試験、うら試験、Rh型の検査をします。

ABO血液型判定は赤血球膜上のA,B抗原を検査する「オモテ試験」と,血漿(血清)中の抗A、抗B抗体を検査する「ウラ試験」の結果が一致したときに初めて血液型を判定することができます。

「オモテ試験」 と 「ウラ試験」 の血液型が一致しないときは判定することはできず追加試験を実施し、原因を精査する必要があります。

Rh型

④不規則性抗体

不規則性抗体は、過去の輸血や妊娠などにより産生されることがあり、輸血後副作用の原因の一つであります。

副作用防止の為に輸血前に不規則性抗体の有無を検査します。

抗体が存在すれば抗体の種類の同定(種類の特定)を行い抗体の種類によっては適合血(抗体に対する抗原を持っていない血液)が必要となってきます。

⑤交差適合試験

患者さんの血液と輸血する血液パック(輸血用血液製剤)の血液の適合性を検査して確認します。

使用予定の全ての輸血バックを適合検査をします。

⑥自己輸血

自己血輸血は自分の血液をあらかじめ採血して貯蔵しておき、手術などで出血をともなった時に自分の体に戻す輸血のことです。

同種血輸血でおこりうる可能性のある副作用や感染症を回避する上で有効な方法です。

緊急を要さない予約的手術で輸血を必要とする可能性がある場合に行う輸血法です。

輸血用血液製剤には、「赤血球製剤」、「血漿製剤」、「血小板製剤」、「全血製剤」があります。 当初は採血されたままの血液、すなわちすべての成分を含んだ「全血製剤」の輸血が主流でしたが、現在では、患者さんが特に必要とする成分だけを輸血する「成分輸血」が主流となっています。

更に検査後実際輸血するまでの期間の徹底した温度管理に要る製剤の品質保持、輸血されてからの患者さんに輸血による副作用が発生の有無の管理、輸血後3か月後の輸血による感染症に罹患していないかの検査の啓蒙などを行っています。

このように輸血をするといっても単に血液型を合わせるだけでなくて、血液型検査・交差試験などを経て血液製剤の輸血が行われます

また病院では余分な血液製剤の保存(保存期間が短いため)をなくすために、緊急の場合は毎回、血液センターから輸血用血液製剤を取り寄せて検査をしています。

薬剤と違って血液製剤は保存期間が短いので大切に無駄なく使用します。