数日前、記事で紹介した

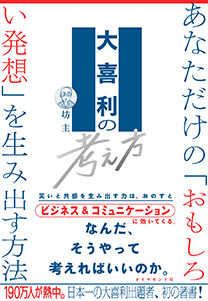

『大喜利の考え方――あなただけの「おもしろい発想」を生み出す方法』

かなり早速ですが1回読んで、もう1回軽く読みましたので、

レビューを書きたいと思います。

初心者向けでしたね。

ただし、

中級者でも納得する回答が出せないとか、行き詰るとか、

課題を感じる方には思考の穴を再確認するには使えると思います。

少なくとも僕は購入して良かったです。

その発想はなかった、という着眼点はいくつかありました。

まず、

技術的なことに行く前の話ですが、

そもそも僕は、

「大喜利は悟りへの道」

と思っていましたが、序盤でそこを裏付けてくれました。

人生の失敗や悲しみなど負の部分を成仏させてくれるのが大喜利である

という趣旨の内容は感涙ものでした。

言語化出来てなかった部分をしてもらった感があります。

著者がお坊さんということや、あとがきで分かる著者の思いなど非常に説得力がありました。

ここは感無量です。

技術的なことについてですが、

僕が思っていたこと(下に載せてます)と非常に似ていました。

もちろん、僕が考えるよりよほど詳しく書かれていますが、方向性はほぼ同じで

はっきり言うと真新しさはありませんでした。

↓ここからしばらくは僕のやり方です。

この本の内容では無いのでご注意ください。

僕は、行き詰ったら縦軸横軸の表で考えます。

お題が何かなどは省略しますが、こういう縦横の軸で考えます。

面白さの軸については、大喜利初心者の頃にこういう分けをしていました。

一昨年、匿名大喜利のTOFA杯という大会時に使っていたものです。

今の考えと似たような感じだと思います。

それと、最近、3番目の軸があると思うようになりました。

大喜利のボケ回答はこの3軸ですべて分解できるのではないかと。

しかし、実際にボケを出す時、

この3軸を総当たりでやるのは現実的ではありません。膨大な時間がかかります。

それに、結局は↓ここだけ実践すればほぼ十分ではないかと思っていました。

現実的なことからしか回答は出しにくい…

他の軸、3つ目の軸の要素と睨めっこしても概念的なことが書いてあるので、イメージが沸きにくいです。

と、僕は思っていました。

しかし、皮肉と言うか不思議というか、

このやり方でボケを出したことはほぼありません。

回りくどいです。

匿名大喜利のTOFA杯に使ったものについても、

お守り程度、チェックリスト程度のものでしかありませんでした。

あくまでも、行き詰った時用の感じです。

じゃあ実際どうやってボケてるのかと言うと、

ボケやポイントだと思ったことをどんどん上げていきます。

Googleキープ(グーグルのメモ帳です)に書く。

ひたすら、どんどん出していきます。

気になることが出てきたり、飽きてきたりしたら、ネット検索で関連する情報もどんどん調べます。

このローテーションを繰り返します。

やっているうちに、それぞれに枝葉が出てくるので、

(かなり必死ですが)いつの間にか一通り色々とボケが出ている感じです。

何もしていない時間がもったいないので、

とにかく手を止めないことが大事で、

余分なことかもと思っても、なるべくやります。

・ポイントだと思ったことを掘り下げて考える

・ネット検索

・出てきたボケを種類別で分類

・すでに出たボケを仕上げる、手直し、チェック

・エクセルで整理する…など。

で、そういう情報の山とは別で、

定期的にお風呂大喜利をする意味も大きいです。

ネット検索あり何でもありの、

情報過多とはまったく別の環境でフラットに考えられます。

どっちもやってるので、バランスがいいのだと思います…自分で偉そうに言ったけど(-_-;)

あと、ボケの原石として、

これは使えそう、使いたい、と直感的に感じるワード・文言については、

粘って粘って使い方を考える事で、80%ぐらいはなんとか仕上げられると感じています。

%は感覚です。

しかし、本当は100%可能と思います。

今回の本でもボケを仕上げる手法は色々紹介されています。

まだ気付いてない方法も含めて、

どれかのやり方ではどんな素材も必ずボケに仕上げられるはずと思いますし、

何よりそう信じてやることが大切だと思います。

粘って仕上げられた実体験と信じることの好循環ができるからです。

ちょっと自分の話が過ぎました…

まず、

お題から具体的な素材をどんどん出していこう

という考え方は、

僕も、著者も、そしてついでに言うと

大喜利マンガのキッドアイラック3巻で見た内容とも一緒でした。

↑キッドアイラック紹介の方法を過去試した。で、色々考察をしてた。長文。

結局、それが真理なのだと思いました。

そして、印象的なのは、

漠然と面白い事を言って下さい、は戸惑うけれど、

お題に制限がつくとボケが出やすくなる、という話。

僕が初めて外で生大喜利をした時、

素人の人があるある回答を最初からよく出せていたことに繋がりました。

具体的なエピソード、人を知っていること…それで回答は出せるのです。

で…

僕が期待していた、

どの手法をやればいいかを、

早く合理的に選択する方法については書かれていませんでした。

並列的にやり方を書くことに終始しています。

あとは慣れてね、ということです。

この本に対して、偉そうに厳しいことを言いますが、

マイナスに思うのは、

例に使われているお題が手法の紹介ごとに違います。

言いたいことに都合の良いお題を毎回ピックアップしています。

分かり易くするため、と言えば一見理にかなっていますが、

より実践的で、高い要求をするなら、

本の最初から最後まで同じ1つのお題だけを取り上げ、

それぞれの手法でどういうボケが出せるかを解説すべきです。

その方が実践的で分かり易いです。

しかし、それはやれないと思います。

なぜなら…

おそらくですが…

ハウツー本として致命的な

不都合な真実が露呈するからです。

以前、

僕が匿名大喜利の色んな優秀ボケを分解した時、それぞれに使われている手法はほぼバラバラでした。

※上のリンクにこの事も書かれている。長文で(-_-;)

ということは、こうすればいいという絶対的なものは存在せず、

ここが重要なことですが、

例えば100通りの手法があったとしても、

あるお題の正解回答を出すのに当てはまる手法は1つかもしれない、ということです。

だとすると、

1つのお題に対して、

99%のしない方がいい手法があり、正解は1%しかありません。

…99%は極論ですが、少なくとも90%ぐらいは不正解だと思います。

感覚的に、何かハウツーを提示するなら、

せめてこうすれば5割以上は上手くいく、と提示できないといけない気がします。

「こうすれば1~10%上手く出来ますよ」

という提示はハウツーとして意味を成しません。

何も言っていない…どころか、むしろうまく行かない方法を提示しています。

「99~90%は失敗する方法です、どうぞやってみてください」なので。

お題をたった一つに固定して考えると、

一つ一つの手法は、

「99~90%は失敗する方法です、どうぞやってみてください」に該当します。

これでは説得力がありません。

だから紹介するお題は毎回変える必要があります。

…。

だいぶ意地悪な書き方をした気がしますが、本当のことだと思っています。

ただ、僕は1塁打の当たりでは満足できず、望むのは3塁打~ホームランなので、

(たぶん)1塁打以上でよしとするこの本のスタンスとはズレます。

で、

終始一つのお題に各手法を当てはめたほうがハウツー紹介として実践的と書きました。

ここは自分でやろうと思います。

すでに一お題で100個以上ボケを出したものがあるので、

自分では、どういう手法を使っているのか、使いがちなのか、逆に何が穴なのか分類します。

と、

大喜利グランプリだと他の方の作品が山ほど載っているので、それを分類します。

自分とみなさんとのギャップで見えてくるものがあると思います。

時間がかかるとは思うのでぼちぼち進めます。

●その他思ったこと

・結局、どんな人でも個性が武器につながる、そして、人間味のある感情は強い。

…M1で誰かが解説していたけど、漫才のキャラにその人の素のキャラが乗るとより面白くなる、

そのことを思い出しました。

また、大喜利に限らず色んな人の背中を優しく押してくれる感があり、

温かみのある本でもあります。

・202ページのボケ主はフユフクさんでしょ~ ぽい。

・208ページのボケ主はヤク男さんでしょ~ ぽい。

・やれてない事をチェックするに良書。僕は語彙の変換はやれてなかったかも。

後半、酷評した感じですが、良著だと思います。

著者のことは信頼します。

長年の経験から整理されたもので、

大幅にズレているなどはありえないので、内容は信じてよいものに思います。

これから何度もページをめくることになると思います。

出版して頂いたこと、巡り合えたことに感謝します。

ただ、この本は実践してなんぼという内容なので、

実際にやってみることと、

仕上げは各自の作業だと思います。

それが既に書いたお題に対する手法の取捨選択の部分で、本にはノウハウが書かれていません。

慣れ以外で効率的に使う手法を選択できれば、夢のハウツー完成です!

そこに向かって後は自分でがんばります!!