山口県山口徳地岸見に鎮座します

三坂神社

市町村合併で、今は山口市になっていますが、防府市の方が近いです。

周防国 佐波郡 御坂神社の式内社とされています。

この日は、

周南市の「辰尾神社」⇒「山崎八幡宮」⇒「神上神社」⇒

山口市の「船路八幡宮」⇒御坂神社と、巡ってきました。![]()

![]()

実は、この日の最後の神社だったんですけど、車で境内に行くのに一番苦労しました。![]()

ナビが、狭い道を案内するもんで、垣根で、車の側面をこすって、ちょっと筋が入ってしまった~![]()

車に傷をつけながら、どうにか駐車場に着きました。![]()

参道の途中から一の鳥居の方を振り返ります。![]()

参道が、そこそこ長いです。

最近、参道の石畳が整備されたようです。![]()

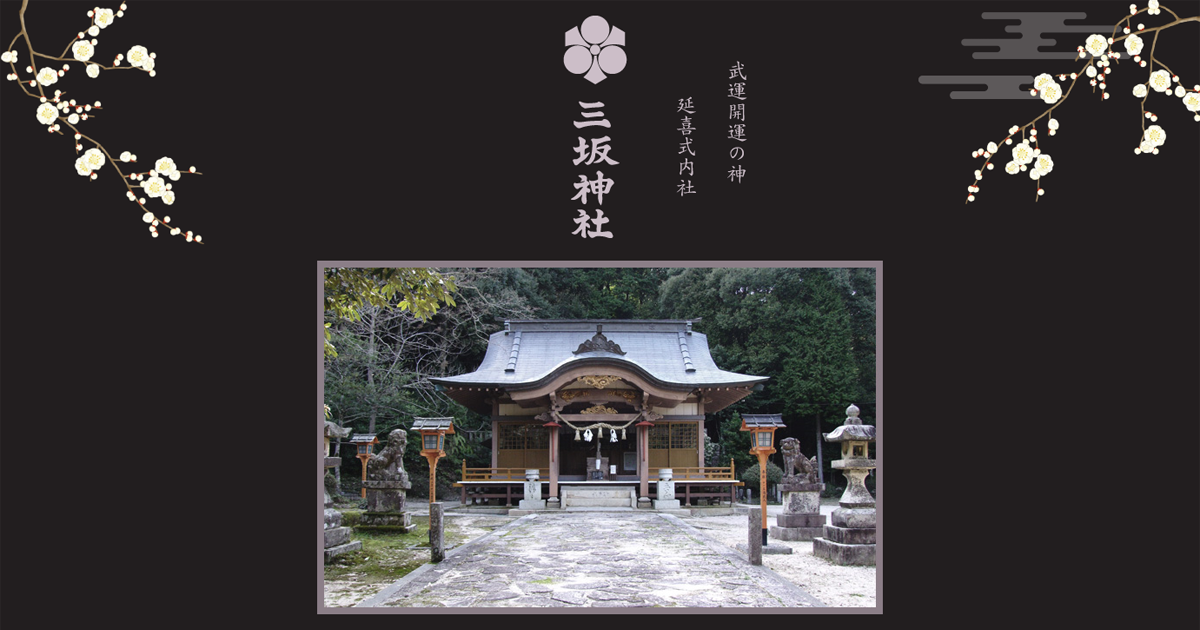

拝殿が見えてきました。![]()

拝殿、新しいです。![]()

![]()

参拝時に、急に突風がびゅ~って吹いてきました。![]()

![]()

御祭神は、

大国主命さま

事代主命さま

配祀が

速玉之男命(はやたまおのみこと)さま

道反大神(ちがえしおおかみ)さま

合祀が

スサノオ様

大歳神さま

埴山姫命(はにやまひめのみこと)さま(=埴安姫)

由緒によると

足利尊氏公さんや、豊臣秀吉公さんも来られたことがあるそうです。![]()

「毛利元昭(もうりもとあきら)」という名前が見える扁額です。![]()

この方は公爵で、大正時代に来られたようです。

長州藩最後の藩主の御長男だそうです。 …Wikipedia参照

社紋は、剣三つ星のようです。![]()

この紋は、めずらしいのでは![]()

一の鳥居の方をもう一度振り返りました。![]()

この景色が気に入りました![]()

参拝を終えると、

もう4時ぐらいで薄暗くなってきて、風は吹いてくるし、誰もいなかったので、さすがの私でも、ちょっと怖かったです。。。![]()

それに、なんか、山の方から、「ど~ん」という音が聞こえたりしてきて。。。

神域ではありますけど、夜のとばりが近づいてきてたから。。。![]()

空き地![]() のようなとこに駐車したんです。

のようなとこに駐車したんです。

帰ろうとすると、地元のおじさんが、なんか作業するために二人来られたんです。

「こんにちは、神社の駐車場はここでいいんですか?」なんて、ちょっと話しました。

これまた、感じの良いおじさんたちでした。![]()

そして、帰りの広い道を教えてもらいました。

とは言え、帰りも狭かったです。![]()

でも、来たときよりも広い(笑)

ここは、参道がいい~って感じでした。![]()

それにしても、1000年以上前に、今でも田舎(失礼)のこの地に神社があるなんて、、、すごいです。

この神社は1300年以上の歴史があるようです(ホームページ参照)

当時は、この辺りに、どのくらいの人が住んでいいたんでしょう。。。

御坂神社の式内社だろうという、二つの神社

1つ前のブログの「船路八幡宮」と「御坂神社」

御祭神は、どちらも

道返大神なんです。

道返大神は、黄泉の国と現世の境にある石のことなんです。

もしかしたら、かつての御坂神社は、そういう意味で祀られた神社だったのかもしれませんね。

島根県に、黄泉の国と現世の境界の場所で有名な「黄泉比良坂(よもつひらさか)」があります。

式内社の「御坂神社」も、「坂」という文字が入っています。

そして、「船路八幡宮」も一時は「御坂大明神」と呼ばれていたんです。。。

船路八幡宮の三坂神社も、背後の山は、黄泉の国の入り口だと思われていたとかね。(個人的な仮説)

年月が過ぎる過程で、

船路八幡宮は、八幡神をご祭神に迎え、

三坂神社は、大国主様他をご祭神に迎えているようです。

でも、はじめは、どちらも道返大神様のようです。

ならば、どちらのお社も式内社論社のままでよい気がします。

どちらかが式内社であると決定しなくてもいいような気がします。

山口県周南市の二俣神社についても、論社と考えられている神社のご祭神が同じでした。

それも、まれな組み合わせの御祭神でした。![]()

始まりは、一つの式内社であると思われます。

その神社から、分霊や勧請された神社がいくつか存在するのではないかと。

何が言いたいのかというのは、どのお社が式内社を後継しているのかということが、神社を守っている人たちに、どれほどの意味があるのかということです。

論社争いがあって、競争に負けたみたいなことになっていたりしますが、、、

もしかしたら、元々の式内社は、消滅している可能性だってあります。

史実を知ることは、学問的には大事でしょう。

でも、今は、過疎化の問題などにより、地域の神社が消えていくことを防ぐということが大事だと、私は思います。

そこに神様がいるなら、そこには人間もいることが必然ですよね。

だって、神と人間は、共存関係なんですもの。![]()

![]()

最後に、この神社は

「弾除け神社」として有名だそうです.

三坂神社のホームページに、とても詳しい説明があります。

どうぞ、ご参照くださいませ<m(__)m>

黄泉の国と現世の境界の場所、黄泉比良坂のブログです![]()