退職後、ゆとりが出来たので猛烈に読書した。社会人時代、純文学の小説や長編小説や人文科学・社会科学の本に浸る精神的余裕がなかった。その反動かもしれない。

その中で、凝った作家が何人かいる。三浦哲郎はその一人である。青森県八戸の出身であるが、戦後岩手県の二戸町や一戸町に移り住み、早稲田の仏文を出た。大学時代に井伏鱒二に見出されたが、その後泣かず飛ばずの修業時代を送り、起死回生をかけた作品(『忍ぶ川』)で芥川賞を受賞した。

私は大学時代に『忍ぶ川』を読んだ。当時、映画化されて話題になっていたので、原作を読んでみようと思ったのである。それは奥さんとの純愛を結晶した作品であり、いわば私小説である。『伊豆の踊子』を読んだ時と同じく、さわやかな読後感が残ったが、同時に、主人公の生い立ちに驚いた。6人の兄姉(三浦は末っ子)のうち、長兄と次兄は失踪。長姉と次姉は自殺。三番目の姉はアルビノであり弱視の障がい者という具合である。

同本に収録されている他の作品(『初夜』『帰郷』など)や解説を読んだところ、主人公の不幸な生い立ちは事実であることが分かり、私は衝撃を受けた。私が、もし、その立場だったらどうしただろうと思ったくらいである。

ただ、大学時代の私は、三浦の他の作品を読むことが出来なかった。世間を知らない、青春の真っただ中にいる私には正直言って重すぎた。

時は流れ、私は還暦を過ぎた。退職後、たまたま『忍ぶ川』を再読したところ、私は胸を打たれた。おそらく、長い社会人の時代に多くの人々の死に出会い、人生の浮沈を経験したから、登場人物の辛さが理解出来たのだと思う。感動のあまり、駒込、深川、壬生(作品では「栃木の町」になっている)という作品の舞台の地を「聖地巡礼」したくらいだ。

「忍ぶ川」という料亭のモデルになった「思い川」は駒込駅の近にあったらしいが、今はなかった。そこから本郷通りを少し行くと、六義園がある。

深川の写真はとらなかったので載せられないが、壬生の写真は多く撮った。栃木県に住んでいるので車で訪れることが出来た。

ネットで、志乃のモデルであった奥さんの両親の菩提寺がどこかを突き止めた。

そこの住職さんが詳しく教えてくれた。小説では、志乃の家族が仮住まいしていた所は神社となっているが、実際は寺の観音堂だったということである。現在、観音堂があった場所には住宅が建っている。

住宅の前には道路をはさんで小さなお宮が建っている。これが目印である。

私は、彼はどうして自分の出自をこのように書くのだろうと考えた。他の作品を読んでたところ、繰り返し繰り返し書いているのである。小説にも書き、随筆にも書いていた。彼にとって永遠の主題であるように思われた。

その到達点が『白夜を旅する人々』だろう。彼は自分の家族をフィクション化して見事な長編小説に仕上げた。先に逝った兄や姉の鎮魂を図る姿勢が読者に伝わって来る。知らず知らず読者は、ひんやりとした作品の世界に引き寄せられるだろう。

この小説を読み終わった時に、私は気が付いた。三浦は文学を志すことで、人生に挑戦しようと決意したことを。表現することによって自己を解放し、先に逝った兄妹姉妹の冥福を祈ろうとしたことを。何があっても生き続けることが両親に対しての自分の使命だと自分に言い聞かせたことを。

私は、すごい人だと思った。感受性が鋭敏な作家に見えるけれど、内実は力強く前向きな芸術家なのである。

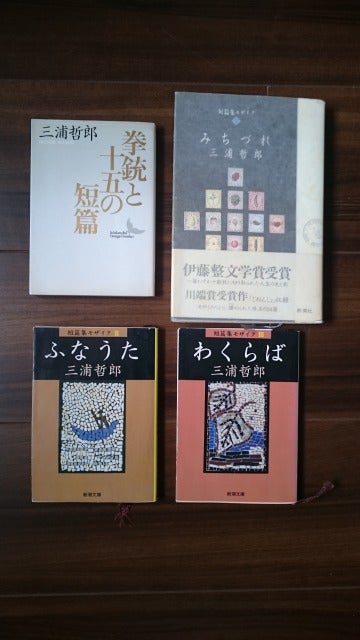

彼は自分の家族をモデルにした小説もけっこう書いた。その代表が『素顔』や『結婚』だろう。それらの作品もおもしろく、全集を買った(全部ではないが)。

お母さんのことも随筆でたくさん書いていた。臨終の前後まで記している。『おふくろの妙薬』『ヒカダの記憶』を読むと、涙をこぼさずにはいられない。4人の子を失っても気丈に生きた母親に対する三浦の思いは海のように深い。この気持ちが読者に響いて来る。

とにかく彼の随筆は小説に劣らず秀逸である。確立した文体で綴っているので、心にしみいるような作品が多い。

『せんべの耳』という随筆集の中に『わが旅の記』という作品がある。この中で、取材旅行の一環として5日間ほど四国の遍路道を歩いた経験について触れていた。

「・・・ただ一介の歩いている人間になってしまうと、自分たちの慌ただしい日常生活の中に埋もれ、忘れ去られていた素朴なものが、いかに新鮮な光沢を湛えて浮かび上がり、思い出されてくるかということに感動した」

この一節は、歩き遍路を経験した私の気持ちを見事に代弁してくれていた。

彼の一連の随筆を読んだあげく、彼の家族についてたくさんのことを知ってしまった。その結果、三浦の家族が親戚のように思えたくらいだ。このことは「庄野潤三」の所でも書いたが、これが私小説作家の持ち味なのだろう。

井伏鱒二との交流を描いた『師・井伏鱒二の思い出』は、井伏ファンでもある私にはうれしい作品だった。現代では希薄になった師弟関係が昔の文壇にあったのである。美しい師弟愛が記されている。考えれば、庄野潤三も井伏の弟子だった。三浦にとって兄弟子になる。

大体、彼の随筆は、随筆だか小説だか分からないような所がある。彼自身も、小説でもあり、随筆でもあるような、境界線のない作品を書きたいと言っている。その特徴がよく見られるのは、『笹舟日記』である。

彼は作家人生の後半をショートショートの執筆に費やした。無駄な部分を削り、言葉遣いの正確さに配慮するという彫琢の効いた文章で、構成を工夫した作品を書き上げた。彼の理想ともいうべき、小説と随筆の境がつかない世界がそこにはある。名品に仕上げた彼の力量は賞賛に値しよう。『なみだつぼ』『みっそかす』『とんかつ』などは忘れられない作品である。

彼は60代の後半から持病が悪化したため、創作活動に影響を及ぼした。執筆量が極端に少なくなったことは実に惜しまれる。『肉体について』は彼の遺作である。郷里の新聞社から発行された写真グラフ『三浦哲郎の世界』はファンにとってはうれしい本である。彼の自伝や作品の世界が視覚的に味わえる。

私は三浦文学が今後も読まれることを切に願う。彼の文章は近代日本文学の伝統の長所を引き継いでいる。すなわち、目に見える、音が聞こえる、匂いが漂ってくる、皮膚で感じられるような文章である。それがいかんなく発揮されているのは、彼の短編、とりわけショートショートではないだろうか。

三浦の作品群を読んでいくうちに思いがけぬ出会いがあった。大学時代の親友で、かつて小さな出版社を営んでいた竹岡準之助という編集者がいる。彼の名は三浦の随筆に登場していた。その方が三浦の死後、三浦をしのんで『白夜の忌』という追想記を著した。親友から見た三浦像はファンにとって新鮮である。すぐに購入したところ、時間を忘れて読んでしまった。その本が好評だったのだろう、『青春の日記』という続編が出たのでこれも購入した。竹岡は大学時代に三浦と頻繁に交流し、その様子を日記を綴っていた。これは、三浦文学の貴重な資料のように思えた。

それが縁で竹岡のその他の随筆も読むようになった。出版社経営の回想や古希を老人の独居生活を軽妙に描いたエッセイで、とても面白かった。一介の元編集者が古希を過ぎてからこれだけの本を立て続けに刊行できることはそれだけ読者がいるのだろう。そういう点で竹岡は長寿社会を生きる老人の在り方を示して見せた。

最後にこのことにふれよう。以前、「三浦哲郎文学を読む会」というブログが「Yohoo!ブログ」で公開されていた。岩手県二戸町の方が主催されていたのだが、三浦の死後数年で終了してしまった。ただ、それまでの記事は読むことが出来たので、ファンである私は時々開いていた。その内容が充実していたので感心することしきりであった。三浦の故郷の一つである小さな町で長年にわたって研究会を開くとは大変なことである。主催者の情熱は立派といいようがなかった。ところがなんと、2019年の12月に「Yohoo!ブログ」そのものが終了し、その結果、ブログ上で公開されていた全ての記事が全く読めなくなってしまったのである。ファンにはつらいことだった。

――― 終わり ―――