■ホームレスになりかけた天才数学者J・ナッシュとフォン・ノイマン。――

30年間苦闘のJ・ナッシュにノーベル賞。

新年が明けて、6日たった。天才数学者・谷山豊は、日本の誇りだとおもって電車に揺られていた。と同時に、彼は悲しい物語の主人公でもある。――きょうはヨーコと、日本橋の高島屋本店8階で開催された現代書道二十人展を見るために久しぶりに都内に出かけた。その電車のなかで、じぶんは日本の天才数学者・谷山豊のことをしきりに想い出していた。

そして、最後にノーベル賞を手にしたジョン・ナッシュを想い出していた。

「I'm only here tonight because of you.」

わたしが今夜ここにいるのは、あなたのおかげです。――彼はそういった。そういったジョン・ナッシュのことばが、あまりにも痛々しい。2015年5月23日、オスロでおこなわれたアーベル賞の授賞式からの帰路、ニュージャージー州で、ナッシュと妻がタクシーに乗っていて事故に遭い、ふたりともあっという間に天に召された。

もうじき、ふたりが亡くなって5回目の命日がやってくる。

ジョン・ナッシュ。

♪

――人には、出会っていい人生を送るばあいと、地獄のような人生を送るばあいがある。ジョン・ナッシュは、学生時代にフォン・ノイマンと出会わなければ、彼の人生は輝かなかったかもしれない。飛ぶ鳥を落とす勢いのある教授と、その学生との出会いである。

その出会いは、とんでもない出会いだった。

で、ぼくは28歳の青年にいった。

「ほら、フォン・ノイマンが、学生のジョン・ナッシュに向かって、そんなのは、くだらないといったんですよ。フォン・ノイマンという大先生には威厳があり、科学者として押しも押されぬ大家でしたが、それはノイマンの生涯唯一の不覚でしたね。ノイマンの《ゲーム理論》を論破したナッシュの勝ちです。《ナッシュ均衡》はこうして生まれましたからねぇ」と、ぼくはいった。

――20世紀のはじめ、底知れぬ知力によって悪魔とも、宇宙人とも呼ばれた男、ジョン・フォン・ノイマンという男は、多かれ少なかれ眉唾ものとおもわれながら、量子論や、ゲーム理論、原水爆、コンピュータなどの分野で、その理論化に人間離れした功績を打ち出した男として、近寄りがたいほどの天才数学者、ひりひりした雰囲気を周囲に撒き散らしていた。だが、じっさいは、人を愉快にさせるユーモアの持ち主でもあった。

彼は他人との摩擦を避ける名人だったからだ。

「チチェスター老司教みたいに、ウンチをもらしそうだ」などといったりする。チチェスター老司教というのは、決断力のなさで知られた18世紀の実在の人物。「ウンチ……」の原文は、feels his breeches stirと書かれている。「股ぐらがむずむずする」という意味にも解釈できるらしい。

ジョニーの英語は、アメリカ人もけっしていわない類いの英語なのだ。ハンガリーからアメリカに移住するために、どんなに英語を勉強したか、――ディケンズの「二都物語」を、何ページも一語一句たがえずにそらんじたし、数学の分野で、「エンサイクロペディア・ブリタニカ」の記事もそらんじた。

ジョン・フォン・ノイマン。

♪

ジョン・フォン・ノイマン、――愛称はジョニーというのだが、その彼と出会って、ぼくは、ドストエフスキーとおなじくらい彼の魅力に嵌ってしまった。嵌ったからといって、数学の分野で、何かできるということは何もない。知らない知識を吸収するだけで、それは、「マクベス」を読むことと変わらないおなじ歓びに浸ることになるのだ。

だが、400年前のイギリス、シェイクスピアの時代は、文字が読める人はたいへんな知識人だったはず。なかんずくセリフの書ける人、作家というのは、たいへん尊敬された。

もし起訴された重罪人が文字が読めることを示せるなら、――たいていは「詩編」の一節を読み上げるのだが、――聖職者の特権を主張することができ、法律上は聖職者に分類されて、公式には教会裁判所の管轄下に置かれた。文字が読める泥棒や人殺しは、初犯にかぎって無罪放免となったのである。

ただし、たいていの場合、犯罪者は、泥棒(thief)にはT、人殺し(murderer)にはMの頭文字を烙印され、もしもふたたび罪を犯したときは、間違いなく死刑になった。死刑になったばかりでなく、さらし首になった。ロンドン橋周辺では、さらし首が30個から40個は並んだ。

日本では想像もつかないが、イギリスの紳士淑女は、そういう彼らを見ながら橋をわたっていったのである。薄気味悪い光景だが、庶民にとってはごく見慣れた風景で、だれも何もいわない。

♪

――ジョン・フォン・ノイマンの話が、あちこちに脱線してしまった。

ぼくは人とおしゃべりしていて、途中で、話の筋道が大きく蛇行し、ご覧のようにしまいには、すっかり脱線してしまうことがある。ジョン・フォン・ノイマンの人生も、ハンガリー出身のユダヤ人科学者と呼ばれるまでには、生き方を大きく変えている。ついでだが、ジョニーの人生には4つの時期がある。

順にいうと、第一次世界大戦の敗戦にあえいでいたハンガリー(1903-21年)、ワイマール体制下のドイツ(20年代)、大恐慌時代のプリンストン(30年代)、そして第二次世界大戦と冷戦時代(40~50年)である。

第一の舞台はハンガリーの首都ブダペスト。

ジョニーは願ってもない両親と教育にめぐまれた。20世紀初頭のハンガリーには、世界に誇る教育システムがあった。その状況は日本の状況に酷似している。ハンガリーは、第一次世界大戦で敗者側についたばかりに国土の3分の2を失い、過去の繁栄が根こそぎ夢と消えた。そんな故国ハンガリーにとどまるかぎり、ジョニーが世に出るチャンスはまずありえなかった。

先日からノーマン・マクレイという人の書いた「フォン・ノイマンの生涯」(朝日選書、2001年)という本を読みなおした。ノイマンは、数学の本にも、物理学の本にも、原子物理学、――はっきりいうと、原子爆弾製造の物語のなかにも登場するという男で、のちにコンピュータ原理を構築した人物としても忘れられない。

そのまえに、ぼくがこの本を手にした理由は、もうひとつある。

ノーマン・マクレイ「フォン・ノイマンの生涯」(朝日選書、2001年)。この本は名作である。

著者のノーマン・マクレイ(Norman Macrae, 1923年生まれ)という人物についても興味があった。彼はケンブリッジ大学を出て「エコノミスト」の記者となり、英国空軍の航空士となり、のちに日本を論じたルポルタージュ、「驚くべき日本」、「日本は昇った」、「日本への衝撃」(いずれも竹内書店)という本で、日本政府から勳三等旭日章をいただき、同時に、エリザベス女王誕生日の叙勲でイギリス政府からも上級勳爵士に叙せられた人物だったからである。

彼の日本取材は綿密で、あきれるほど正鵠(せいこく)を射ている。

ちょっと褒め過ぎではないかとおもわれるほど、日本を手放しで高く評していた。興味のある方は、それらの本を読まれることをおすすめしたい。

そういうわけで、ぼくはノーマン・マクレイの目をとおしたフォン・ノイマンという男の実像を学んだわけである。数学・物理学・工学・計算機科学・経済学・気象学・心理学・政治学に多くの影響を与えた。第二次世界大戦中の原子爆弾開発や、その後の核政策への関与でも知られる。このように、彼は数学だけでなく、さまざまな分野で大きな貢献をしている。

ぼくは数学の本のなかで、ジョニーの名前フォン・ノイマンにたびたびお目にかかっている程度だったが、このたびフォン・ノイマンの生涯を読み返して、じつに驚いている。

そして、多岐にわたる緒論が、つねに正しく理解されていたかといえば、そうではなく、賛否両論のかっこうの的になっていたことを知った。偉大な業績のあまりの多さに驚くと同時に、その業績にわりには、アインシュタインのように名前が売れていたとはいいがたい。

それまでのぼくの知識は、20世紀初頭の数学の世界で、ちょっとだけジョン・フォン・ノイマンの時代を迎えていたに過ぎないとおもっていた。その考えが180度ひっくり返ったのである。

彼の時代のはじまりは、1949年から55年にいたる合衆国政府のなかで、スターリンとその後継者が支配するソ連をどう封じ込めるかが議論の的になっていたとき、ノイマンはまわりのだれよりも、タカ派だった。無原則な平和主義を慎重に排除していったノイマンの手腕は、まるで政治家に見える。そして、ノイマンは、あることに実用につながる道筋を見いだすと、天才的なひらめきをもって事にあたった。

じぶんの生んだマシンは、処理量100培、速さも100培の計算をこなすコンピュータに大きな期待を寄せ、無限のエネルギーを生む核融合も、気象の自在な制御も、20世紀の末にはほとんど目途がついているだろうとして、今日のコンピュータ社会を予言しているのである。

彼の専門は、いったい何だったのだろう、といぶかる専門家も多い。

そこにぼくは、本来の、専門性をもたない科学者としてのお手本を学ぶことができる。

♪

彼の著書、――たとえば「量子力学の数学的基礎」と題された本は、現在のコンピュータの基礎を敷いたものだったといわれる。ノイマンが17歳ころからはじめた数学上の業績は、だれもが褒めるすぐれたものだったらしいが、彼の解析学は緻密で、それはゲーム理論の先駆となったし、爆発現象と気象の類似性、その数学的な予想観測する数値解析は、みごとというしかない。彼はもっともロジカルな数学者だったといえる。

数学的な数値解析の元祖といっていい。

その成果が原子爆弾の設計者のひとりとして結実したわけである。

そういうことから、彼は戦後、合衆国政府の中枢で、ソ連封じの布石を打った人物といわれている。ノイマンの「生涯」を書いた著者は、最後に「ジョン・フォン・ノイマン氏を経済学者だと信じていた」と書かれているくらいである。

先にも書いたが、巨人ノイマンの生涯は、繁栄の極にあったハンガリーの首都ブタペストで幸せなユダヤ人として過ごした。ヨーロッパにおけるユダヤ人の街という特異な歴史をもつこの国に生まれたことが幸いした。ハンガリー出身の数学者はゴマンといる。

エイブラハム・ウォールド、ポール・エルデシュ、セゲー・ガーボル、マルセル・グロスマン、デネス・ケーニヒ、ジョン・ジョージ・ケメニー、ゾルターン・サボー、ジョン・フォン・ノイマン、ピーター・フランクル、リース・フリジェシュといった錚々たる数学者がひしめいているのである。

みんなユダヤ人である。

それが、やがて二度の世界大戦をはさんで、数学や物理学に熱狂する知の新大陸へ向けて、いっせいに国を飛び出していった。ある人は、これを「知の大移動」と名づけた。

学術・芸術の重心移動は、地球上におけるふたつの楕円のそれぞれの中心を描き、いっぽうの楕円の中心は、ユダヤ人排斥へと動いた。そのため、ハンガリーから大挙して合衆国へ科学亡命するという歴史をつくったのである。ノイマンもそのひとりだった。

この短い記事では、すべてを書くことはできないけれど、ノイマンの大きさは、その考えるロジカルなメソッドにあるとおもっている。それはだれにもわからない。きょうは、そんなことを考えた。

♪

プリンストン高等研究所については、数学や物理学の本を読むとかならずといっていいほどお目にかかる名前である。ぼくは、むろんそこには行ったことはないけれど、ニューヨークの南西約80キロにあるプリンストンの街は、手に取るようにわかっている。

とくにジョン・フォーブス・ナッシュ・ジュニア(John Forbes Nash, Jr. 1928年-2015年)――これはもう数学の天才中の天才で、まあ、彼の卓越した才能は認めるとしても、ほんのひとときでも、膝をつき合わせて、おたがいの顔を見つめ合ったまま無言でいられるほど気丈なじぶんではない。

だから、彼は、ぼくのほうからつきあいたいとは決しておもわない部類の天才なのである。ベルトをだらしなく外し、ズボンの上へ垂らしたまま30分間も平気で、無言でいられる男には、ぼくはほとんど興味がない。

けれども、このナッシュの神がかり的な創造力には舌を巻くばかりである。

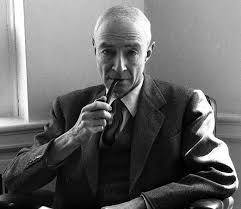

オッペンハイマー。

もしもぼくがこの先、――ほとんどあり得ない話だが――プリンストン高等研究所を訪れる機会がもしもあったとしたら、所長の地位にあったオッペンハイマーには尊敬のなまざしを向けるだろう。だが、けっしてナッシュには不寛容の姿勢を崩すことはないだろう。

♪

1956年ごろの高等研究所には、終身教授権をもった教授が10数人もいて、世界中から傑出した数学者や物理学者が訪れ、建物のあちこちにたむろして、彼らは研究室でも屋外でも、秋の日差しのなかで数学や物理学についての白熱した議論がおこなわれていた。

そこを訪れる人たちを見て、所長のオッペンハイマーは、

「ここは、知性のホテルだ!」

といった。それはまさしくホテルのようだったろう。

講義をするためにやってくる人、研究をするためにやってくる人、研究のチャンスを求めてやってくる人、そしてその仲間たち、煩わしい日常から逃げ出してきた人など、訪問者といってもいろいろだ。

そんななかでも、ぼくはナッシュという人物には、すっかりインスパイアされたひとりである。ナッシュの物語を書いたシルヴィア・ナサーの「ビューティフル・マインド 天才数学者の絶望と奇跡」(塩川優訳、新潮文庫、2013年)にも描かれているように、

「……きみほどの人間が、……数学者として、理性と論理的証明に身をささげてきたきみが、宇宙人がメッセージを送ってくるなどと考えるんだね? この世界の救世主(メシア)として、エイリアンに自分の白羽の矢を立てられたなどと信じるんだ?」と問われつづけたナッシュなのだ。

「それはつまり……」彼は顔をあげると、まばたきもせず、呟くようにいう。

「――超自然的、存在という考えは、数学のアイデアが、湧くのと、ちょうど同じようにだ、ひらめいたんだよ。だからぼくは、真剣に、それを受け止め、たんだ」

そのものいいは訥々(とつとつ)として、忘れかけていたことばを思い出すかのように、口から絞り出す式の話し方をするのだ。

シルヴィア・ナサーの書く記事の醍醐味は、その信じがたい「絶望」にいたる物語と、その奇跡の復活にいたる30年以上の苦闘の物語にある。彼の絶望に、2乗して「マイナス1」になる虚数を加えたような目覚ましい復活、その数学的人生の涙ぐましいアプローチは、肝をつぶすほどだ。

シルヴィア・ナサーの「ビューティフル・マインド 天才数学者の絶望と奇跡」(塩川優訳、新潮文庫、2013年)

♪

ついさいきんまで、数学と物理学はまったく別の学問だった。

ところが、「双対群」や「ゲージ理論」があらわれると、数学と物理学が何かでつながっているらしいと考えられるようになった。

なかでも「ラングランズ双対群理論」があらわれると、ありとあらゆる理論を統合する統一理論、――つまり、一般的には標準理論と呼ばれるものが発見できるのではないか、そうおもわれるようになった。

「谷山・志村予想」に代表されるような予想が、「双対群」というあたらしい装いの数論にきり替わり、ふたたび現在「ラングランズ双対群理論」が問題視されるようになった。その火付け役はなんといっても「谷山・志村予想」なのである。それは大いなる予想で、これほど大きな予想はほかにないだろう。「谷山・志村予想」を証明するには、おそらくあと半世紀は必要かもしれない。そうおもわれていた。しかし、アンドリュー・ワイルズによって、1995年、「谷山・志村予想」はただしいことが証明された。

谷山豊、志村五郎、ラングランズは数学者である。

ナッシュは、果たして数学者といえるかどうか、ぼくにはわからない。

どう見てもふつうの人には遥か手の届かない、特殊な閃光を放つタイプの人間だからだ。ナッシュは、100メートルを10秒を切る走者としての特殊性はほとんどもってはいないが、ある人は、バッハのト短調遁走曲に匹敵する偉業を成し遂げたと表現している(数学者ポール・ハルモス)。その意味は、彼は数学者というより、――つまり科学者というより、むしろ音楽家に近く、ひょっとすると絵画の世界の住人なのかもしれない。そういうふしぎな才能をもっている。

頭の回転がきょくたんに速く、抜群の記憶力で、集中力にすぐれていただけでなく、直観のひらめきがすばらしいのである。

直観にすぐれた数学者はたくさんいる。

リーマン、ポアンカレ、ラマヌジャン――まだまだいる。ラマヌジャンをのぞく多くの直観主義的な数学者は、山へ登るとき、どこかに小径(こみち)はないかと探しながら登る。頂上へと通じる小径のことだ。しかしナッシュは、はじめからまったく別の山に登るのだ。人が考えもしなかった山。その頂上に立って、そこから最初の山を眺めるのだ。

まさに、谷山豊が「すべての楕円方程式は、モジュラーである」と予言したごとく、このふたつの数学の山は、谷山豊によってつながった。ふたつを結ぶ数字には、DNAがあると見ぬいたことに起因している。

いったいだれが、そんなことを考えるだろうか。

ぼくの知るかぎり、谷山豊をおいて、ひとりもおもいつかない。

ナッシュほど独創性を云々された数学者はいない。

既成の権威をぶち壊した男だからだ。

だからフォン・ノイマンに認められながらも、彼を蔑視しつづけた。若いナッシュのまわりには、アインシュタイン、フォン・ノイマン、ノーバート・ウィーナーなど、じつに20世紀の科学界のそうそうたる人物が顔をそろえていた。そのなかでも若いナッシュは超然と立っていた。

♪

1956年、――この年にはアインシュタインはすでにこの世になく、ゲーデルは研究をやめ、フォン・ノイマンは死の床についていた。オッペンハイマーは研究所の所長であったが、マッカーシーの赤狩りの追求に遭い、悲惨な日々を過ごしていた。

ナッシュは1968年、40歳になっていた。

頬はこけ、目はくぼみ、白髪頭が目立ち、背中がまがり、友人への手紙には、「あわれんでくれ……年をとり、死にかけて、ぼくはすっかり参ってしまった」と告白している。そのころ、彼は庭つきの共同住宅に住んでいて、そこを訪れる人はだれもいなくて、統合失調症者となったナッシュは、ガラスの檻のなかに入れられたような暮らしをしていた。

ぼくは、ある詩人の詩をおもい出す。

支えとなる足場が崩れ

わたしは倒れてうずくまり……

進退きわまって世界を敵にまわした。

(エミリー・ディキンソン「詩集280番」より)

未知の世界のなかで、孤立無援のやり場のない暮らしに耐え、「進退きわまって世界を敵にまわした」みたいにして、ナッシュは生き抜く。

執拗、錯綜、抑制――という妄想の症状はあきらかに統合失調症特有の症状だった。妄想はあやまった確信を生み、現実感覚をきっぱりと否定する信条に出て、いまでは、あらゆる情報を捻じ曲げて受け取るようになり、思考や感覚が脳の中枢でゆがめられていく。

その物語は、壮絶をきわめる。

警察やCIAに尾行されているとおもい込み、じぶんと外界との境界線が崩れ、ついにナッシュは身動きできなくなる。

彼は手紙で、こう訴えている。

「どうか精神病院へ入院させられる(いやいやながら、あるいは「だまされて」)。危険からぼくを守ることに力を貸してくれ……」と。そして1994年、妻アリシア・ナッシュは、人にあてて書いた手紙にこう書かれている。「ご存じのとおり夫は長いこと病気で苦しみましたが、いまは快復しました。どうして快復したのかは簡単にはわかりません。静かな人生を送るにあたっては、それはどうでもよいことです」と書いている。