From:ななころ

プライベートオフィスより

◆宅建は取った方が良いか?

今度の日曜日(10月18日)は、宅地建物取引士資格試験の日だそうです。

(いつの間にか、宅建資格は弁護士のような士業になっていたのですね!?驚)

このブログを読んでくださっている不動産投資家の方にも、受験を予定されている方もいるのではないかなと思います。

今必死に追い込みをかけているころでしょうか!?

「宅建って取った方がいいですか?」

サラリーマン不動産投資家からよく聞かれる質問です。

あなたはどう思いますか?

◆以前のななころだったら・・・

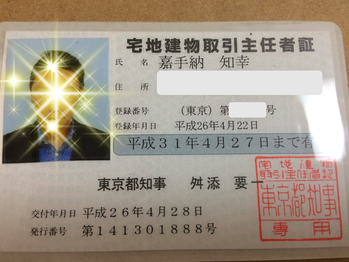

ななころは、宅建の資格を2013年に取得しました。

今からもう7年も前のことになるのですね!?驚

その頃は、こんな風に答えていました。

ななころの答え → 「不動産投資で成功するには、宅建の資格は必要でしょうか?」

上記の記事に掲載している宅建の例題を再掲しておきます。

答えが分かりますでしょうか?

<問題>

売買の申し込みをする際、

クーリングオフ(キャンセル)できるのはどれ?

A 仲介業者の事務所で申し込みを行った後、

自宅で契約した場合

B 仲介業者が自宅に来た時に申し込みを行い、

仲介業者の事務所で契約した場合

C 仲介業者をホテルのロビーに呼び出し、

申し込みを行った後、

仲介業者の事務所で契約した場合

答えはどれだと思いますか?

※回答は上記リンク先の記事の追伸欄に掲載しています。

◆宅建は不動産投資には役立たないのか?

実際、宅建を取得して7年。

「宅建の資格が不動産投資で役に立ったことがあるか?」と問われれば、ななころの場合は正直ほとんど役立たったことはありません。

(宅建取得後に受講する「実務者講習」は結構役立ちます)

ただ、「宅建の勉強が不動産投資は役立たないのか?」と問わたら、答えは少々違ってきます。

あんなに集中して1つのことを勉強する機会もないですし、宅建業法だけでなく、建築基準法や民法まで勉強できるのは良いことだなと思います。

また、宅建の問題って内容が難しいというよりも、あの読みにくい文章を読んで解読するのが大変なんだと思うのです。

どうです、これ?読んで解読するの大変ですよね?笑

=== 過去問より抜粋 ===

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1.建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。

2.宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。

3.建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

4.重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、 それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

(宅建過去問 平成31年より)

=== ここまで ===

勉強している人ならそんなに難しい問題ではないかなと思います。

答えは「1」なのですが、ただ文章が難解ですよね。。。

ですから、こういった難解な文章を読み解く力はつきます。

物件を買う時の売買契約書や重要事項説明書を読み解く力にもつながったりします。

(契約書類を読み解け無い人は、落とし穴に気が付かずに契約されていることも多々ありますから・・・)

そういう意味では、宅建資格の勉強は、不動産投資の成功に役立っているとも言えるのではないかなと感じている次第です。

ちなみに、三為業者にはめ込まれているパータンで多いのが「4」です。

良くわからない金銭授受が横行していました。

重説で説明していないケースが多く、完全に宅建業法違反なんです。

(ほとんどの業者が取り締まられていないですが・・・)

宅建を受ける方々、がんばってください!

◆編集後記

「受験勉強」と聞くと、「意味ない」とか「詰め込み教育」とか、いろいろと批判されたりもしますが、ななころは結構楽しかったんですよね!

代ゼミに通っていたのですが、あの頃は勉強が本当に楽しかったです。

宅建試験もYouTubeなどで勉強してましたが、本当に楽しかったです。

一方で、学校の授業は本当に退屈で退屈で退屈した。。。

先生の話が念仏にしか聞こえない。

サッカー部だったので、授業は寝て体力を回復する場ぐらいに考えていました。

セミナーに来てくださった方には、

「ななころさんって話が上手ですね!」

「ななころさんのセミナーは役立ちます!」

と褒めてくださる方が多いのですが、

こうした学生の頃の苦い経験が生きているんだと思うのです。

「どうやったら学びの多い場にできるか?」

「どうやったら実践で役立ててもらえるか?」

そればっかり考えて、セミナーのレジュメを作成しているからです。

勉強も不動産投資も教えてくれる人の影響も大きいと考えている次第です。