日本の避難所は劣悪?台湾の避難所テントに注目 福島は数時間で整備 能登、東京都は…

-

-

日本の避難所は劣悪?台湾の避難所テントに注目 福島は数時間で整備 能登、東京都は…(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース

-

-

配信

3日に台湾東部で震度6強の地震が起きた。被害が集中している花蓮市内の小学校には300人近くが避難し、グラウンドと体育館に仮設のテントが置かれた。 整然とテントが並ぶ福島県相馬市の避難所 この避難所テントについて、SNSでは、「プライバシーが守られている」「いざという時に備えているのがわかる」などの反響があった。 能登半島地震の避難所と比較して、「日本の避難所の方が圧倒的に劣悪」という意見も目立つ。 (テレビ朝日都庁担当 島田直樹)

■日本の避難所は劣っている?

実はコロナ禍の感染症対策を機に日本でも一部の自治体でテントの配備は進んでいる。 2021年2月の福島県沖地震では、発災から数時間以内に福島県相馬市の体育館にテントが設置され、避難してきた人たちが寒さをしのいだ。全国的にも避難所にテントを配備する動きは加速している。 「テントの使用はできません」 東京・世田谷区は、ホームページで避難所での生活のルールを公開し、個人が避難所にテントを持ち込まないよう呼びかけている。 区の担当者によると、世田谷区は95カ所の指定避難所に設置するためのテントを備蓄していて、個人のテントが避難所の区画を専有すると計画通りに区のテントが置けなくなるため、個人のテントの持ち込みは認めていない。 災害で混乱した状況だからこそ、避難者にも区のテント設置を手伝うように求める訓練も行っている。

■避難所はただ避難すればいいだけではない

避難所ではプライバシー対策、健康管理も重要視される。 ただ、すべての避難所でテントが設置できるかというと、そう簡単にはいかない。スペースの問題もあり、指定避難所の収容人数は、畳1枚分のスペースに1人という基準で計算されている。 東京都の担当者は 「地域によってテントが張れる避難所があるかもしれないし、人が多い場合はテントが張れないかもしれない」 と話す。 小池都知事も5日の会見で、 「避難所の設営をどうするかは重要な課題」「テントの活用も一つの考え」 としたうえで、 「(発災後に)マンションに留まった場合のサポート、マンション防災の準備もしている」 と述べた。

-

-

-

■避難しなくてもいい準備を

都は、災害があっても自宅が安全であれば、自宅に留まることを求めている。 台湾・花蓮市の小学校での避難者は約300人、福島・相馬市の収容人数270人の避難所では92人だった。 一方、能登半島地震では珠洲市の蛸島町で、全校児童32人の小学校に800人もの避難者が集まった。避難所にテントを置けるようなスペースがないことは容易に想像できる。 東京都の地域防災計画によると、首都直下地震の都内の避難者は339万人、避難所に避難する人が最大で約220万人となっている。都内の各自治体が220万人分のテントとテントを置くスペースを確保できるかは疑問だ。 地震があっても自宅に安全に留まることができるよう、自宅の耐震化や食料などの備蓄を個人で進めることが重要になる。

テレビ朝日

2/2ページ

【関連記事】

・・・・・・・・・・・・・・・・・

-

そうまIHIグリーンエネルギーセンター

水素を活用したCO2フリーの循環型地域社会づくり

配信よりそうまIHIグリーンエネルギーセンター(SIGC)は、「水素を活用したCO2(二酸化炭素)フリーの循環型地域社会づくり」をキーワードに、カーボンニュートラルと循環型社会の実現に向け、再生可能エネルギーの活用と水素の製造から利用までの技術の実証研究を進めている施設です。

国県が進める福島イノベーションコースト構想に基づき、2018年4月、市と株式会社IHIが開設しました。

太陽光発電を近隣の公共施設で利用

SIGC内に1.6メガワットの太陽光発電を整備し、自営線を介してセンター内と近隣公共施設(下水処理場、クリーンセンター)でその全電力を利用しています。

災害など周辺の停電発生時にも、これらの施設に蓄電池と太陽光発電の電力を供給するほか、燃料電池により、市の災害時の拠点「復興交流支援センター」にも送電します。

(写真:太陽光発電1.6メガワット、蓄電池、燃料電池)

ロボット草刈り

太陽光発電の敷地で自走式ロボットによる草刈りを運用中です。太陽光パネルの下を動き回り、電池が無くなる前に自ら充電に戻ります。

グリーン水素

太陽光発電の電力で水を電気分解し、CO2フリーの水素を製造しています。

電気分解は、特徴の異なる「PEM型」と「アルカリ型」の二種類の型を組み合わせることで、再エネの変動する電力を最大限活用しています。

SIGCでの水素利用の実証・研究は、この水素を活用しています。

(写真手前から:水素タンク、PEM型水電解装置コンテナ、アルカリ水電解装置テント、図:水素製造イメージ)

再エネ・水素活用の実証・研究

水素は、再生可能エネルギーとあわせさまざまな分野に適用されることで、脱炭素化に重要な役割を果たすと期待されています。SIGCには、再エネと水素の利用を研究・開発のためのインフラが整備されています。

この水素を利用し、各種実証研究を進めています。

グリーンな陸上養殖・植物工場

陸上養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス」は、水と栄養が完全循環する農法です。

SIGCでは、電力は場内の再エネを、養殖水槽には水素製造時に生まれる酸素を活用し、環境負荷を限りなくゼロに近づける実証を行っています。

ハウス内環境は自動で制御されています。

(写真:実証ハウス全景、ハウス内の水耕栽培、陸上養殖)

下水汚泥の再資源化

下水処理場から排出される脱水汚泥には、植物の栄養素となる窒素、リン酸が含まれています。

隣接の市下水処理場では、再生可能エネルギーを活用し、電気ボイラーで蒸気を作りアキュムレータ(蓄熱機)に一旦保存します。

この蒸気で汚泥を乾燥、「循環肥料そうま」を製造しています。

(写真:蓄熱器、乾燥機、汚泥肥料と実証栽培によるトウモロコシ)

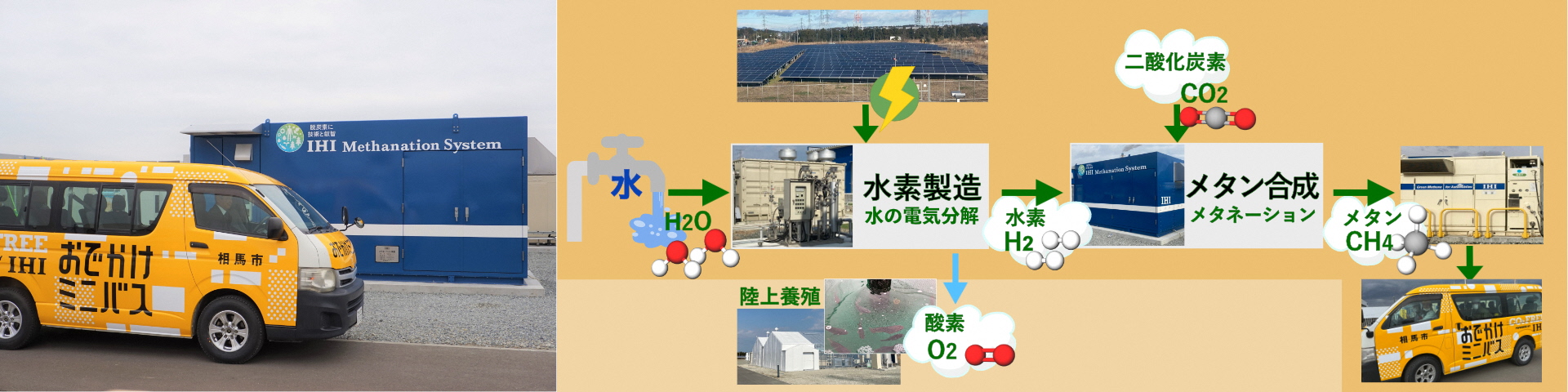

コミュニティバスへの合成メタンの活用

グリーン水素と二酸化炭素を化学反応させ、合成メタンを製造する(メタネーション)設備を整備しています。

市は、この合成メタンを利用した高齢者向けコミュニティバス「おでかけミニバス」を令和5年2月から運行しています。

(補足)おでかけミニバスの車両6台のうち1台を、圧縮天然ガス(CNG)とガソリンの2種類の燃料を切り替えて走行できるように改造。

二酸化炭素が、合成メタン製造時の使用量と、排気ガスとしての排出量とで差し引きゼロの「カーボンニュートラル」となります。

(写真:おでかけミニバスとメタン合成、図:合成メタン製造から利用のイメージ)

水素研究施設「そうまラボ」

再生可能エネルギー、水素、CO2の有価物転換などの先端研究を行う施設です。

オープンイノベーションをとおした研究者らの交流やご視察受け入れの場としても使われています。

(写真:建物全景、1階ロビーの展示、2階交流スペース)

施設概要

敷地=約1,200平方メートル(ユーティリティスペース含む) 建物面積=約700平方メートル 延床面積=約900平方メートル 研究・実証施設=室内セル4、屋外1(それぞれに計測室) 会議室(最大40人程度) 交流スペース(最大16人程度) ほかそうまIグリッド合同会社

事業推進のため、電力の送配電を行う新電力会社を市を含む3者が出資して設立しました。

設立

平成29年3月

出資

株式会社IHI、相馬市、パシフィックパワー株式会社

事業

自営線によるエネルギーセンターの電気の送配電(特定送配電事業) 電力市場や既設太陽光から電力を調達し、市公共施設に供給(小売電気事業)

新エネルギー財団「令和2年度新エネ大賞」経済産業大臣賞を受賞

令和3年1月26日、株式会社IHI、市、パシフィックパワー株式会社で進めている「地域の再エネ最大利用を目指した相馬市スマートコミュニティ事業」が、一般財団法人新エネルギー財団の令和2年度新エネ大賞最高賞の経済産業大臣賞を受賞しました。

「そうまIHIグリーンエネルギーセンター」において民間企業と自治体が共同で実施している再エネの最大有効利用と災害対応への取り組みが、他地域への展開が期待できるものとして高く評価されたものです。

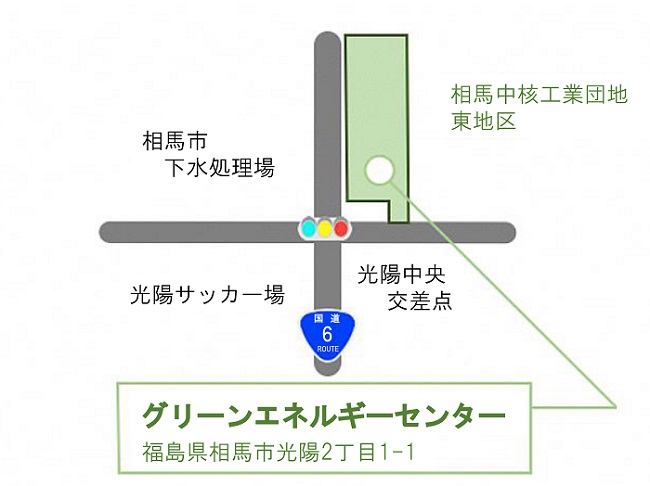

位置図

住所:光陽2丁目1-1

問い合わせ先

株式会社IHI 技術開発本部 技術企画部

電話番号:045-759-2063 住所:郵便番号235-8501 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地市役所2階商工観光課

電話番号:0244-37-2134 住所:郵便番号976-8601 相馬市中村字北町63-3 - この記事に関するお問い合わせ先

-

商工観光課 地域振興係

〒976-8601

福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階

電話番号:0244-37-2134 -