キーコーヒー緑茶市場に参入 喫茶文化の継承へ京都・宇治の老舗製茶卸問屋と業務提携契約 家庭用市場向けティーバッグ発売

配信

キーコーヒーの柴田裕社長(右)と堀田勝太郎商店の堀田真史代表取締役

キーコーヒーは27日、京都・宇治の老舗製茶卸問屋である堀田勝太郎商店と業務提携契約を締結し緑茶市場に参入する。 キーコーヒーが注力する喫茶文化の応援の一環。

キーコーヒーは2022年から「珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー」のメッセージを掲げ、コーヒーに留まらず同社が販売を手掛ける「リプトン」の紅茶を含めて、“茶を喫する”喫茶文化を国内の若年層や日本に訪れる外国人観光客に「KISSA」として発信している。

今回、緑茶を紅茶と並ぶ嗜好品ととらえ、年内に家庭用市場に向けて緑茶のティーバッグを発売する。商品を通じて喫茶文化や堀田勝太郎商店をアピールしていく考えだ。

堀田勝太郎商店は、緑茶の発祥の地である京都・宇治で約170 年前の創業当時から「品質第一主義」を貫き宇治の有名茶舗やカフェなどに緑茶を販売している。

堀田勝太郎商店では、日本一の茶師で同社の特別顧問でもある森田治秀氏が商品の監修を行い、独自の茶葉調達網を活用して一般市場で流通しない限定茶葉を使用するなど全国で緑茶文化の魅力発信に取り組んでいる。

【関連記事】

キーコーヒーは、今年発売45周年を迎えるスペシャルティコーヒー「トアルコ トラジャ」を真のサステナブルコーヒーとして年間通じて訴求強化していく。

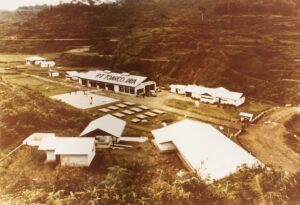

同社は1973年にインドネシアで現地調査を開始し、その後インドネシアに現地法人トアルコ・ジャヤ社を設立。日本企業が持つ直営農園としては最大級の530haにもおよぶ「パダマラン農園」を開墾し本格的なトラジャ事業をスタートした。

取材に応じた柴田裕社長は「SDGsの取り組みとしてサステナブルコーヒーや認証コーヒーに注目が集まる中、トラジャ事業では、1970年代から山奥の未開の地に道路を敷設するなどインフラを整備や雇用創出するところから関わり、現在では欧米から秘境ツアーとして観光客が訪れるなど地域活性化にも貢献している」と語る。

トラジャ事業開始時は、荒れ果てた農園の開発や道路などのインフラ整備からスタートし、近隣の生産農家へ苗木の無償配布や栽培指導、雇用の創出など、SDGsの概念が今ほどない時代から地域と一体となり事業を展開。

現在では生産者・仲買人・生産エリアの各部門で表彰するセレモニー「KEY COFFEE AWARD」の開催のほか、国際的な研究機関ワールド・コーヒー・リサーチ(WCR)やインドネシア・コーヒー・カカオ研究所(ICCRI)との連携、国際協力機構(JICA)の民間連携プロジェクトの実施など、持続可能なコーヒー生産の実現に向けた取り組みを強化している。

「真のサステナブルコーヒーだと思っているが、このことを節目などの機会に言い続けていかないと産地コーヒーの1つとして埋没してしまう」との考えから、今年は「“どのようなコーヒーなのか”“どのようにして誕生したのか”」を伝えていく活動に注力していく。

その予告編として、オリジナルロゴマークを制定してオリジナルムービーを公開している。

さらに本社ビル(東京都港区)入口と商談スペースには「トアルコ トラジャ」の世界観が伝わる装飾が施されている。

ロゴマークは、同社が品質を認定したインドネシア・スラウェシ島トラジャ地方で栽培・収穫されるアラビカコーヒーにのみ付されるマークで、トラジャ地方の伝統家屋「トンコナン」をシンボルとしてデザインされたものとなる。

新たに加えられたロゴマークには、45周年を視覚的に伝えることに加え、持続可能なコーヒー生産やサステナブルな取り組みをこの先の未来も続けていくことをイメージしてコーヒーのチェリーと葉で表現。

オリジナルムービーは、トラジャ事業を約2分30秒にまとめたもので、昨年開催された「第10回KEY COFFEE AWARD」やスラウェシ島のマカッサルに新設した工場ほか、近年世界のコーヒー生産国で問題となっている気候変動対応としてWCRと協同して行っているIMLVT (国際品種栽培試験)の様子などが盛り込まれている。