「水素エンジン」車 レース出場 脱炭素へ次世代の車なるか

2021年5月22日 19時41分 、NHK NEWS WEB 配信より

ガソリンではなく水素を燃料にした「水素エンジン」の車が、22日、静岡県で開かれている自動車レースに出場しました。走行中はほとんど二酸化炭素を出さず、脱炭素に向けた次世代の車として注目を集めそうです。

水素エンジンの車はトヨタ自動車が開発し、22日から23日にかけて静岡県小山町の富士スピードウェイで行われる24時間耐久レースに出場しました。

従来のガソリンエンジンを一部、改良した仕組みで、化石燃料ではなく水素を空気と混ぜて燃やし、動力にします。

走行中は二酸化炭素をほとんど排出せず、排気管から出るのは水蒸気です。

レースではトヨタの豊田章男社長もドライバーを務め、ガソリンエンジンの車と同じようなエンジン音を響かせながら、最もスピードが出る直線のコースを時速およそ200キロで走り抜けました。

トヨタは、水素を使って発電しモーターで走るFCV=燃料電池車を市販するなど、次世代のエネルギーとして水素の製造や普及に力を入れていて、レースでは福島県浪江町で製造した再生可能エネルギー由来の水素も使っています。

今後、燃費を向上させるなどさらに開発を進めて実用化を目指す考えで、脱炭素に向けた次世代の車として注目を集めそうです。

豊田社長「水素エンジン 選択肢に」

トヨタ自動車の豊田章男社長はレース前に会見し、カーボンニュートラルの実現に向けた選択肢の一つとして水素エンジンの開発を進めたいという考えを示しました。

この中で豊田社長は「水素エンジンの開発のゴールはカーボンニュートラルだ。車の電動化の中ではEV=電気自動車が中心となるが、すべての車がEVとなれば日本では100万人の雇用が失われる。水素エンジンの車が選択肢になるということをモータースポーツの場で実証実験できる」と述べました。

そのうえで「何が何でも走りきりたいと思うが、天候が相手で何が起こるかわからない。レースを通じて水素をつくるところ、走るところ、使うところをお見せする世界初の試みで、応援いただきたい」と意気込みを語りました。

“FCV=燃料電池車”と“水素エンジン”

水素を使って走る車には、FCV=燃料電池車と今回のような水素エンジンの車があります。

最大の違いはどのようにして水素を動力に換えているかです。

FCVは、水素を空気中の酸素と反応させて発電し、モーターを動かして走ります。

電気でモーターを動かす仕組みはEV=電気自動車と同じで、走行時は二酸化炭素は出しません。

一方、水素エンジンの車は、文字どおり「エンジン」=内燃機関を搭載しています。

ガソリンなどの化石燃料の代わりに水素を燃焼させてピストンを動かし、動力にしています。

走行時にはエンジンオイルが燃焼する分を除けば二酸化炭素を出しません。

1回の水素補給で走れることができる距離をみてみますと、トヨタやホンダが手がけるFCVの乗用車は700キロから800キロで、今の市販のEVよりも長いのが特徴です。

これに対して、今回、トヨタが開発した水素エンジンの車は、スピードを重視したレース用の車ですが、およそ50キロ。

実用化にあたっては燃費をどこまで向上できるかが課題となります。

一方、車の価格はFCVは水素と酸素を反応させるのにプラチナを使うなどコストがかかるため、トヨタ、ホンダとも最も低価格のモデルでも補助金なしでは700万円台です。

これに対して水素エンジンの車は従来のガソリンエンジンの技術を応用できます。

今は市販されていませんが、FCVと比較すると車の価格そのものは低くなるとみられているほか、利用者にとって乗り換えがしやすいのではないかという見方もあります。

水素エンジンの車 過去には…

水素エンジンの車はこれまで国内外のメーカーが開発してきました。

国内メーカーでは、マツダが2006年に独自のロータリーエンジンでガソリンだけでなく水素も燃料に使うことができる車をリース販売しました。

また、水素を燃料にしたエンジンで発電し、モーターで走るハイブリッド車も開発してリース販売しましたが、いずれも現在は販売を終えています。

海外ではドイツのBMWが水素エンジンの車を開発しましたが、現在は販売していません。

水素エンジンの車はガソリンエンジンの仕組みを応用できる一方、水素を効率よく燃焼させたり車の中で貯蔵したりするのに高い技術が必要で、現時点では次世代の車の主流にはなっていません。

一方、トヨタは7年前からFCVの量産を始めていて、その技術を今回の開発に役立てたということです。

トヨタ 水素需要を増やすねらい

トヨタが水素エンジンの開発を進めるのは、次世代エネルギーとして注目されている水素の需要を増やしたいというねらいがあります。

水素をめぐっては、国も2050年のカーボンニュートラルを実現するための重要なエネルギーと位置づけています。

福島県浪江町では去年、再生可能エネルギーを使った世界最大級の水素の製造施設が完成し、車や工場などでの利用が進むよう補助も始めています。

ただ、現時点で水素の利用は多くはありません。

水素を補給する施設はガソリンスタンドが3万か所を超えるのに対しておよそ160か所にとどまっているほか、製造、輸送、貯蔵にコストがかかりガソリンや天然ガスと比べて割高なのも課題です。

こうした中、トヨタは自動車業界の中で早くから水素に注目してきました。

7年前には世界に先駆けて水素で発電して走るFCV=燃料電池車の量産を始めたほか、最近もいすゞ、日野自動車と提携し、FCVのトラックの開発に乗り出しています。

また、富士山のふもとで開発を進めている未来型都市でも水素を使って発電し、電力を住宅などに供給する仕組みを計画しています。

トヨタは水素エンジンの導入はトラックやバスなどの商用車を念頭に置いていますが、水素の需要が増えれば、ゆくゆくインフラの整備が進んだり価格が下がったりすることも期待できるとしています。

エンジン技術 継承も

一方、水素エンジンの開発には、エンジンの技術を残したいというねらいもあります。

脱炭素の機運が高まる中、世界の自動車メーカーはEV・電気自動車の開発に力を入れています。

高い技術が求められるエンジンが必要なく、電池とモーターで走るため、アメリカや中国のIT企業も開発に参入しています。

ただ、エンジンはおよそ1万点の部品からできていて、多くの企業が製造にかかわり技術を磨いてきました。

仮に将来、EVへの転換が急速に進めば、エンジン製造にかかわってきた人たちの雇用にも影響するといった指摘もあります。

このため自動車業界では、水素エンジンをはじめ、ハイブリッド車や従来のエンジンでeーfuelと呼ばれる合成燃料を使う研究など電動化だけでなく、エンジンの技術を残しながら脱炭素を目指そうという動きも出ています。

日本メーカーの課題

脱炭素に向けた取り組みが世界規模で進む中、自動車業界ではEV・電気自動車へのシフトがかつてないスピードで進んでいます。

とりわけヨーロッパでは再生可能エネルギーの普及が広がっていることも追い風に、いわば国家戦略としてEVへの転換を強力に進めています。

一方、日本は火力発電所の比率がまだまだ高く、EVに転換しても必要な電気をつくる段階で多くの二酸化炭素を排出することになるという難しい事情があります。

日本のメーカーは、ハイブリッド車や燃料電池車、そして今回の水素エンジンの車など、多種多様な次世代カーを手がける技術力が最大の武器だとしています。

EV以外の可能性も追求しながら「脱炭素にもっとも近道となる車はなにか」を的確に読み取っていく力が求められそうです。

私のコメント : 令和3年5月21日、コロナウイルス感染症対策のいっかんとして、山口県 山口市 山口県農業協同組合 山口統括本部に行き、私が、作成している書面、並び、私と文化庁との対応 連絡文における、その写しの書面 等を手渡し、JA山口県 共済部 共済業務企画課 山本貴志課長と私は、面談する。同席者 JA山口県 金融共済部 共済課 山根悦子課長。

令和3年5月21日、山口県 山口市 全国共済農業協同組合連合会 山口県本部、JA共済連 山口県 普及事業部 業務企画グループに行き、上記における内容にかかり、JA共済連 山口県 普及事業部 業務企画グループ 藤田真理子課長と私は、面談する。

令和3年5月21日、。平成17年(2005年) から 平成24年(2012年) までの間 宮内庁長官も勤められた 羽毛田信吾元長官との対応もある 当該 山口県 萩市議会事務局 職員から、私のもとへ、その内容にも 関する 連絡が入り、その対談をおこなう。

令和3年5月21日、今迄、私は、宮内庁 宮務課との間にて、その対応をしている事柄 内容もある。

令和3年5月20日、コロナウイルス感染症対策のいっかんとして、文化庁 文化財課に送信した書面をもとに、文化庁 職員と対談する。

令和3年5月20日、山口県 萩市役所に行き、コロナウイルス感染症対策のいっかんとし、萩市 文化財保護課 課長、並び、その職員と私は、面談する。

令和3年5月20日、5月19日に、コロナウイルス感染症対策のいっかんとして、山口県 山口市 山口県庁に行き、山口県 総務部 学事文書課 情報公開・文書班 河村栄子 班長 主幹と面談した後の経緯があり、山口県 総務部 学事文書課 情報公開・文書班 河村栄子 班長 主幹 から私のもとへ、連絡が入り、コロナウイルス感染症対策のいっかんとしての私の立場があり、その対談を山口県 総務部 学事文書課 情報公開・文書班 河村栄子 班長 主幹との間にて、私は、行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「岩波文庫 34-102-1 ケネー 経済表 戸田正雄・増井健一 訳」( における、私からの、その解説について・・・)

TABLEAUX ECONOMIQUES Franqois Quesnay

はしがき

本書は、フランソア・ケネー(F.Quesnay)の「経済表」(Tableau Economique)の初期と後期の作を訳載したものである。

すなわち、初期の作として

(一)経済表 第一版の図式の部分、

(二)第二版の全部(図式と「経済表の説明」Explication du Tableau Economiqueと「シュリ―氏王国経済の抜粋」)、最終の作として

(三)「経済表の分析」と「重要考察」、および「農業国の経済的統治の一般原則」を包含している。

以上のケネー述作をもって、その経済学説の心髄をつくすものということができよう。

これらを訳出するに当たって土台とした本は、次のとおりである。

(一)については、オンケン著「経済学史」(A.Oncken,Geschichte der Nationa lokonomie, 1902.) の中に挿入されてある写真版。

(二)については、「イギリス経済学協会」刊の写真版。

(三)については、オンケン著「ケネー経済・哲学著作集」。

本訳書はもと昭和八年十一月、岩波文庫の一つとして「増井幸雄・戸田正雄訳、ケネー経済表」と題し刊行された。爾来版を重ねついに紙型が摩滅し、今回新たに組直す必要を生じたのを機会に、文章に改修を施すこととなった。

(中略)

今ここに感慨切なるものがある。故増井幸雄博士を偲ぶと共に、同人と戸田を結ぶ動機となった竹内謙二博士、当初の出版を仲介せられた小泉信三博士に改めて感謝を致し、改版に当たり岩波書店の山鹿、中野、永見の三氏の労を得たことを感謝する次第である。

昭和三十六年五月 訳者 」からの引用です。

フランソア・ケネー(F.Quesnay)の「経済表」(Tableau Economique) 解説に関して、慶応義塾大学 小泉信三博士、増井健一博士から教授、講義も私は、いただき、村田昭治博士からの面授直説を頂戴しているという立場がある。下記の関係書籍も、併せて、内外における学術関係者からは、それを熟読されたいと願う。

令和2年2月7日、山口県庁にて、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 地域交通班 久保幸代主幹 班長と私は、面談した際に、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香織利 副課長とも、その面談をおこない。過去の、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課宛てに、その審査請求を私が、提出している件にては、その後 その展開があり、その内容に関係している山陰道整備に関する、島根県から山口県を結ぶ山陰道については、国土交通省からは、ことし4月、萩市に新たに事務所を設置し、山口県内での整備を進めていくことともなったために、その内容を踏まえて、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課に対する、そのさらなる確認の案件に関して、私は、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香織利 副課長のもとへ、そのお尋ねも入れた。

令和2年2月6日、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 地域交通班 久保幸代主幹 班長と私は、対談し、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香織利 副課長とも、個別に、その対談をおこなった。

令和2年2月4日、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 伊藤香織利 副課長と私は、対談した。

令和2年2月4日、山口県 山口市 山口県庁において、山口県土木建築部 監理課 用地補償班 向野孝之 班長様と対談した。

令和2年2月3日、山口県庁において、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 地域交通班 久保幸代主幹 班長のもとへ、私から、その公文書開示請求書を提出した際に、私は、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 地域交通班 久保幸代主幹 班長と懇談し、慶応義塾大学 商学部にて、私の恩師 西川俊作教授が、交通経済学においても、精通されていたが、しかし、慶応義塾大学 商学部 中条潮 助手 (当時) と 当該 交通経済論については、その論が、異なり、慶応義塾大学 商学部 中条潮 助手(当時) より、私が、その英書購読の講義を受ける際に、私が、大変、苦労をしていた学事内容について、恩師 西川俊作教授からの、その交通経済学の論については、奈良県 奈良交通における観光バス 運行状況、及び、島根県 石見交通における観光バス 運行状況、その山口県下、各 運行状況も、それを例にし、今回、私から、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課へ、その公文書開示請求書を提出した理由に関しての説明も入れた。

ケネー全集 (第1巻)

ケネー/有斐閣

undefined

経済思想の歴史―ケネーからシュンペーターまで―

小沼 宗一/創成社

undefined

はじめよう 地域産業連関分析 改訂版 事例分析編

土居 英二,浅利 一郎,中野 親徳/日本評論社

undefined

はじめよう 地域産業連関分析(改訂版) [基礎編] Excelで初歩から実践まで

土居 英二,浅利 一郎,中野 親德/日本評論社

undefined

日中国際産業連関表〈平成19年〉

経済産業省大臣官房調査統計グループ(編集)/経済産業調査会

undefined

福沢諭吉著作集〈第8巻〉時事小言・通俗外交論

福沢 諭吉/慶應義塾大学出版会

undefined

・慶應義塾大学(商学部) (2020年版大学入試シリーズ) 教学社編集部(編集)/教学社

・過去単シリーズ 慶応義塾大学 医学部 編 2020年版: 過去問英単語 徹底分析 大学入試過去問英単語 (大学入試過去問情報書籍) イノベーションリサーチ株式会社

・新臨床研修歯科医ハンドブック 平成30年度診療報酬改定対応版 廣藤 卓雄(監修),粟野 秀慈(監修),米田 雅裕(編集),松浦 尚志(編集),馬場 篤子(編集),西野 宇信(編集),國領 真也(編集),村岡 宏祐(編集)/医歯薬出版

・歯科ノミクスが日本を救う (One Person~一人の歯科医師~) 上田裕康/中部経済新聞社

・自民党 迂回献金の闇 日歯連事件の真相 東京新聞取材班/角川学芸出版

・政治わが道―藤山愛一郎回想録 (1976年) 藤山 愛一郎/朝日新聞社

・小泉信三選集〈第5巻〉ヨーロッパ・アメリカ (1957年) 小泉 信三/文藝春秋新社

・小泉信三―天皇の師として、自由主義者として (中公新書) 小川原 正道/中央公論新社

・航空輸送 (現代交通経済学叢書) 増井 健一,山内 弘隆/晃洋書房

・政治わが道―藤山愛一郎回想録 (1976年) 藤山 愛一郎/朝日新聞社

・村田昭治マーケティング研究への旅―輝くマーケティングのサクセス・ロードを求めて 村田 昭治/国元書房

・福沢諭吉の横顔 (Keio UP選書) 西川 俊作/慶應義塾大学出版

・労働市場 (1980年) (日経文庫 経済学入門シリーズ) 西川 俊作/日本経済新聞社

・保育所保育指針解説書―2008年3月発表 ひかりのくに

・計量経済学のすすめ (1970年) (エコノミスト・シリーズ) 西川 俊作/毎日新聞社

・諸国民の経済成長―総生産高および生産構造 (1977年) サイモン・クズネッツ/ダイヤモンド社

・戦後の経済成長 (1966年) サイモン・クズネッツ/岩波書店

・Analyse de la formule arithmétique (French Edition) Quesnay/null

・ケネー経済表 原表第3版所収版 ケネー/岩波書店

・経済表 (1961年) (岩波文庫) ケネー/岩波書店

・マルクスを巡る知と行為―ケネーから毛沢東まで 寺出 道雄/日本経済評論社

・田中角栄と毛沢東―日中外交暗闘の30年 青木 直人/講談社

・「経済表」以前の諸論稿―「自由論」「明証論」「借地農論」「穀物論」「人間論」「租税論」 (1950年) (古典経済学叢書) フランソア・ケネー/春秋社

・フランス経済理論の発展―ボワキュベール,ケネー,セーの国民所得論 (1962年) J.モリニエ/未来社

・経済科学の創造―『経済表』とフランス革命 (1965年) 平田 清明/岩波書店

・リベラリストの警鐘 (石橋湛山著作集―経済論) 石橋 湛山/東洋経済新報社

・石橋湛山評論集 (岩波文庫 青 168-1) 石橋 湛山/岩波書店

みんなの投稿を見てみよう

- # コロナウイルス感染症対策

- # 水素エンジン

- # 後鳥羽院遷幸八百年

- # 隠岐郡海士町

- # 祭祀継承

- # 石橋湛山日記

- # 日蓮聖人降誕800年慶讃記念事業

- # 全国共済農業協同組合連合会

- # 山口県交通政策課

- # 山口県学事文書課

みんなの投稿を見てみよう

- # コロナウイルス感染症対策

- # 全国共済農業協同組合連合会

- # 石橋湛山日記

- # 祭祀継承

- # 島根県知事

- # 後鳥羽院遷幸八百年

- # 隠岐郡海士町

- # 日蓮聖人降誕800年慶讃記念事業

- # 山口県学事文書課

- # 山口県交通政策課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

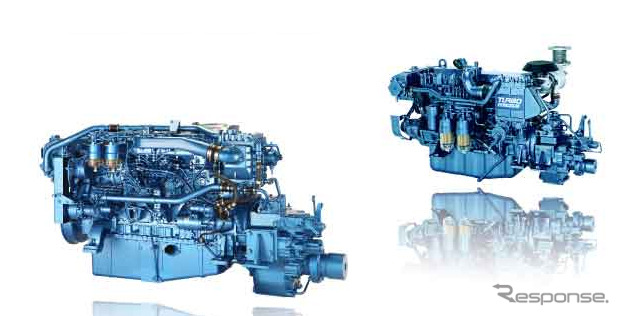

いすゞ、産業用・船舶用エンジン販売専門会社を設立

産業用ディーゼルエンジン需要は、新興国を中心とした旺盛な建設需要の伸びを背景に、今後も成長すると予測されており、環境保全を背景にした排出ガス規制の強化などから、エンジン販売先に対する技術的サポートが従来以上に求められている。

いすゞは、こうした環境変化に対応するため、国内の販売会社4社(いすゞ自動車首都圏、いすゞ自動車東海北陸、いすゞ自動車近畿、いすゞ自動車中国四国)の産業用エンジン販売事業およびリソースを、船舶用ディーゼルエンジンの開発・製造・販売を行ういすゞマリン製造に統合し、いすゞ自動車エンジン販売として4月1日より営業を開始した。

今回の事業統合により、セールスエンジニアリング機能の強化を図ることで、顧客ニーズへの対応力を高め、いすゞグループにおけるエンジン販売事業の強化・拡大を目指す。

《纐纈敏也@DAYS》

いすゞ、産業用・船舶用エンジン販売専門会社を設立 | レスポンス(Response.jp) 配信より

島根県、津和野 、大学、学校、研究機関、図書館・文書館、資料館・美術館との連携を願っています