ブログを読んで頂き、ありがとうございます。

土曜日は、漫画紹介の記事になります。

よかったら、前回の漫画紹介記事も、読んでみてください。

【ネタバレ注意⚠️】この記事では『おぼっちゃまくん』の内容に触れています。未読の方や、物語の驚きを自ら体験したい方はご注意ください。

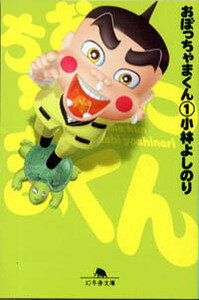

こんにちわんこそば!今回は、僕が小学生の時に読んで大笑いした記憶のある漫画、『おぼっちゃまくん』についてお話しします。この作品はアニメ化もされ、その独特の世界観で多くのファンを魅了してきました。

作者紹介👨🎨

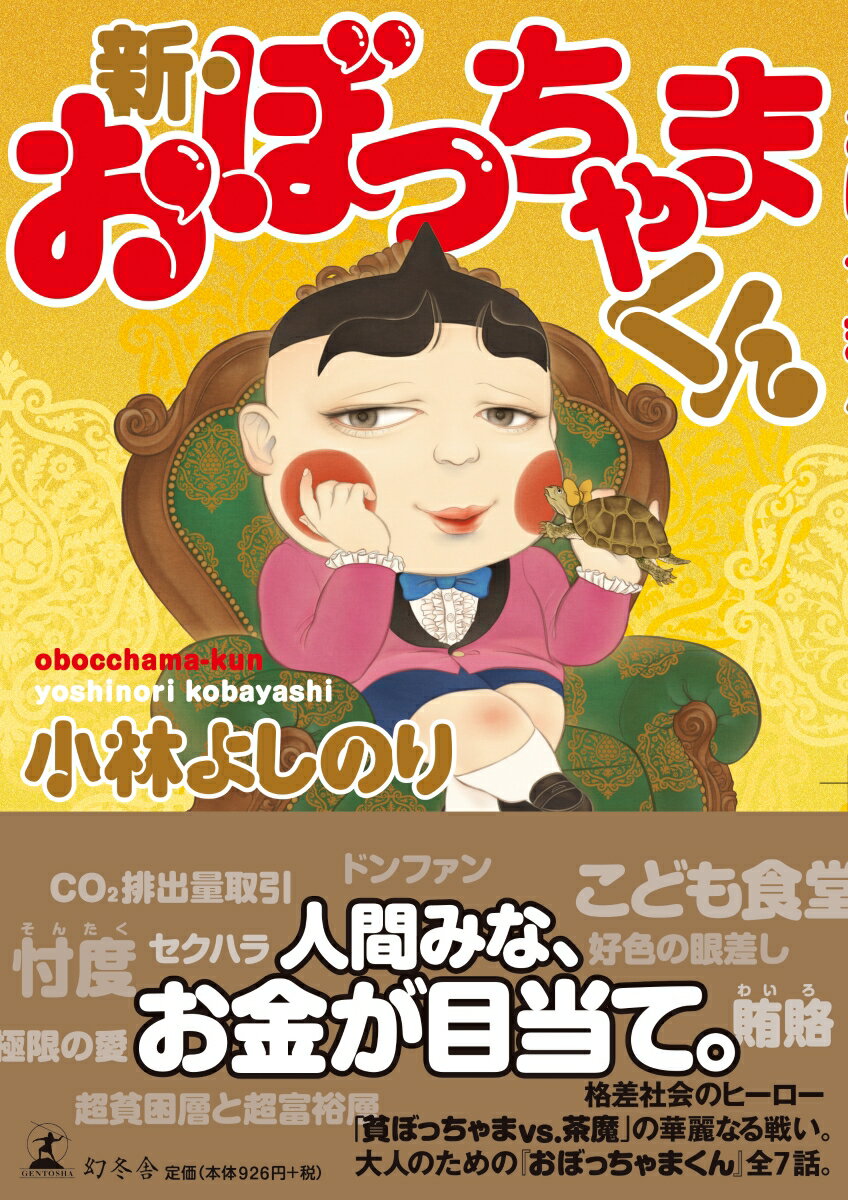

『おぼっちゃまくん』の作者は、小林よしのり先生です。彼は政治的、社会的なテーマを扱った『ゴーマニズム宣言』などで知られる著名な漫画家ですが、『おぼっちゃまくん』ではその一面を見せつつ、子供たちが楽しめるユーモアを存分に発揮しています。

連載期間📅

この漫画は1986年から1994年まで「月刊コロコロコミック」にて連載されました。そのユニークなキャラクターと茶魔語は、当時の小学生の間で大流行しました。

ストーリー概要📘

物語は、超巨万長者の御坊茶魔(おぼっちゃまくん)が繰り広げる、奇想天外でおかしな日常を描いています。彼の使う「茶魔語」という独自の言葉遣いや、お金を使った解決法は、読者を大いに笑わせます。また、周りの個性的なキャラクターたちも物語をより豊かにしています。

連載時のエピソード🌟

アニメ化されたことでさらに人気を博し、『おぼっちゃまくん』のキャラクターや茶魔語は、社会現象とも言えるほどの影響を与えました。当時の小学生たちは、茶魔語で会話をすることが流行り、『おぼっちゃまくん』の世界観が子どもたちの間に広まっていきました。

読むべき理由👓

- 😆 笑いの連続:面白おかしいエピソードが満載で、思わず笑ってしまいます。

- 🌈 茶魔語の魅力:一度覚えたら忘れられない、独特の茶魔語を楽しめます。

- 🎭 個性的なキャラクター:御坊茶魔をはじめとする、魅力的なキャラクターたちが物語を彩ります。

茶魔語とは?🤔

茶魔語は、漫画『おぼっちゃまくん』の中で主人公・御坊茶魔(おぼっちゃまくん)が使用する独特の言葉遣いです。作者の小林よしのり先生によって創り出されたこの言語は、日本語の単語に一風変わった語尾や語呂合わせを加えることで、通常の言葉とは一味違ったユニークな響きを持ちます。例えば、「友達」を「ともだちんこ」と言ったり、「ありがとう」を「ありがトマト」という具合です。

茶魔語の魅力とは?🌈

茶魔語の最大の魅力は、そのユーモラスな響きにあります。一見するとくだらないかもしれない変化ですが、この独自の言葉遣いは、読む人を楽しませるだけでなく、作品の世界観をより一層豊かにしています。また、茶魔語は単に面白いだけではなく、言葉遊びを通じて言語の可能性を広げ、日本語の楽しさを教えてくれる側面も持ち合わせています。

茶魔語の例📝

- ともだちんこ(友達)

- ありがたまきーん(ありがたい)

- いいなけつ(許嫁)

- おはヨーグルト(おはよう)

- さいならっきょ(さようなら)

- おやすミルク(おやすみ)

- そんなバナナ(そんなばかな)

このように、茶魔語は日常の言葉をちょっと変えるだけで、会話にユーモアと楽しさを加えることができます。

茶魔語を使ってみよう!🎉

茶魔語は、誰でも簡単に使うことができ、日常生活に笑いを取り入れる素晴らしいツールになり得ます。友達や家族との会話で茶魔語を使ってみたり、SNSでの投稿に茶魔語を取り入れてみるのも楽しいでしょう。最初は少し恥ずかしいかもしれませんが、そのユニークな魅力にきっと皆が引き込まれるはずです。

注意点📝

『おぼっちゃまくん』は、子ども向けの漫画としては珍しく、社会風刺の要素も含まれています。そのため、大人が読んでも新たな発見があるかもしれません。しかし、そのユーモアが一部の読者には過激に感じられることもありますので、その点は注意してください。

終わりに

『おぼっちゃまくん』は、ただの笑い話では終わらない、深いメッセージが込められた作品です。小林よしのり先生の描く独特の世界を、ぜひ一度ご自身の目で確かめてみてください。きっと、忘れられない体験となるはずです🎩💖。