★70位

【Yer Blues】

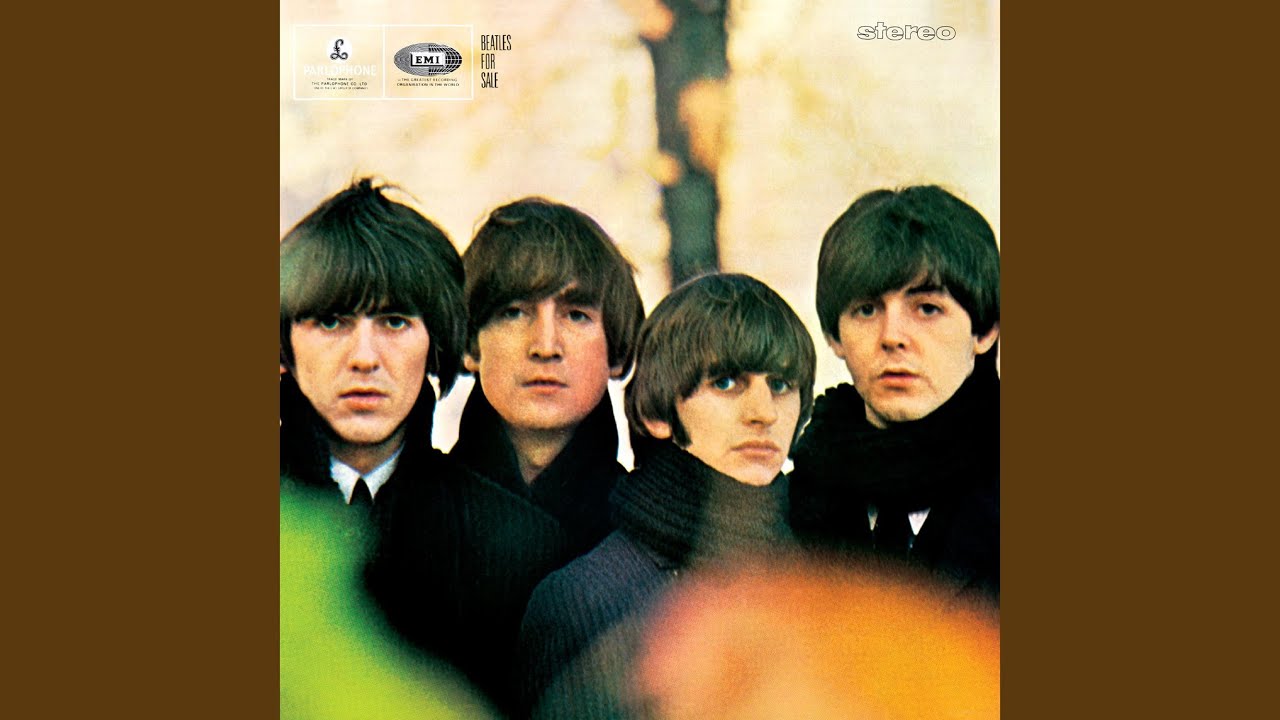

<THE BEATLES>1968.11/22=4:00=

ジョン入魂のハードブルース。

大好きな曲である、

歌詞の内容はもっとヘヴィだ。

黒人のソウルミュージジャンは、白人の物真似ブルースとROLLING STONESのミック・ジャガーを皮肉った。

そして、ジョンも、昨今ブームになっていた白人ブルースロックのミュージシャンを皮肉って、「お前さんたち(Yer)のブルース」と歌ったのだ。

最初は、Your Bluesだったそうだが、ポールの助言で、Yer Bluesになったそうだ。

更に、ジョンは、この当時、シンシアとの結婚生活に息詰まっていた。自分を高めてくれる知的なヨーコに惹かれるばかりで、息子ジュリアンのこともあり(自身も幼少期に父親が出ていく)悩んでいた。それが、インドでの瞑想から神に近付こうとしたら自殺したくなったという心情も、この歌には込められているのだ。

1968年8月13日に、アビーロードの第2スタジオから、狭い部屋にリンゴがポールを誘い、ポールがジョンも誘い、最後はジョージまでも入室して録音が開始された。

昔のキャバーンクラブのようだと、4人がくっ付くくらいの距離で演奏することでパワーが増したと、ポールも語っている。

しかし、ポールが一体感を感じたこの曲に付いては、後日、ジョンとポールの関係が悪化したせいか、ジョンはBEATLESの面々は無視し、エリック・クラプトン、キース・リチャーズ、ミッチ・ミッチェルらとTVのショーのライブで披露してしまった。ジョンのバックバンドとして、彼等を「ダーティー・マック」と、ポールを揶揄する名前まで使っている。

とは書いたものの、やはりBEATLESの演奏は素晴らしいものだ。

何度聴いても、聴くこちら側が妥協を許さない緊張感をもたらしてくれるからだ。

それは、ただのブルースロックではなく、リズムセクションの独特な変化と、曲構成の変化に加え、テンションの音が、ただのブルースにしていない部分が凄い。

構成はもっと凄くて、12/8拍子でありながらも途中で4/4拍子に変わったり、同じAメロをシャッフルのリズムに変えてみたり、リズムのパターンが行ったり来たりしていて、ブルースを演奏しても他者とは違う斬新で画期的なことをやってしまうナイフのような鋭さ。

危険なジョンの最右翼だ。

BEATLES史上4曲目となるカウントからの曲入り。リンゴの“Two、Three”から入るジョンの炸裂するギター。単音弾きのギターもジョンだ。最高だ。

そして、ジョンのVoがこの時代の、少し線の細くなったジョンの声のパワフルさには文句の付けようがない。

ジョージのギターは、何か妙にクラプトンっぽい気がするのだが、気のせいだろうか?…いや、この時期なら、思い切り影響を受けていた時期だから間違いないだろう。

圧巻は、ポールのBassだ。

硬さと重さを兼ね備えたリッケンバッカーでのサウンド作りはさすがだ。プレイも、ブルースとジョンの個性を良く知っている流れで、曲全体を支配している。

リンゴのプレイは手堅いけれど、アマチュア時代から磨いてきているジャンルの安定した“間のある”プレイは好きだなあ。

●●●●●●●●●●●●●●