●●●●●●●●●●●●●●

★19位

【While My Guitar Gently Weeps】

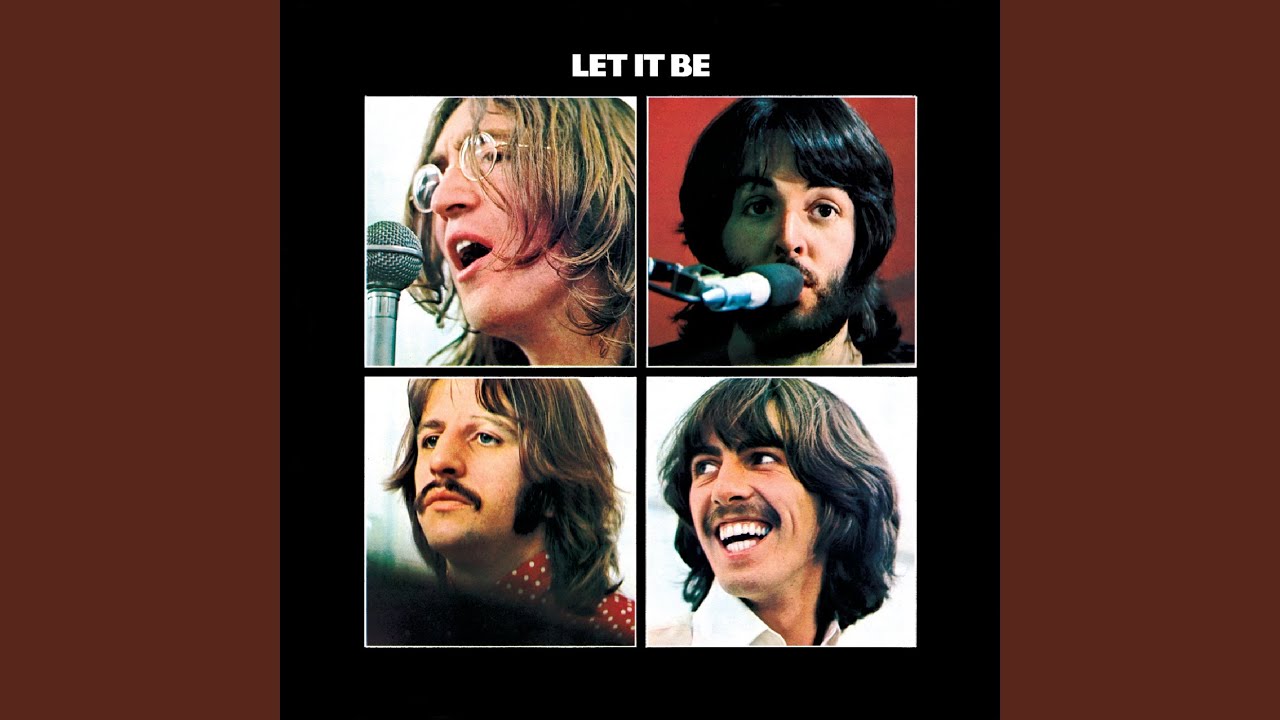

<THE BEATLES(WHITE ALBUM)>1968.11/22=4:45=

個人的に思うには、ジョージの書いた曲の中では、これが最高傑作だ!

素晴らしいVoのメロディライン、自然に溢れ流れていくような曲構成、泣きのギター、繊細で泣き叫ぶVo、完璧としか言いようがない。

“Something”も“Here Cones The Sun”も名曲中の名曲だが、サビの構成が多少、自然さを感じない部分が個人的には僅かにマイナスなのだ。しかし、この曲にはその無理さが一切ない。流れるようなメロディは本当に素晴らしいからだ。

ここで語るまでもなく、ギター(ソロ)はエリック・クラプトンが弾いている。

ジョージ自身の自信作であるにも関わらず、当初はジョンとポールをさほど興味を示さず、ジョージは煮詰まっていた。

その時に、友人となっていたクラプトンはジョージの家の近くに住んでおり、車で一緒にロンドンに行く際に、レコーディングに参加して欲しいとクラプトンに話を持ちかけたが、当初、BEATLESとのセッションは恐れ多いと固辞した。しかし、ジョージは“これは僕の曲なんだ。その僕が頼んでいるんだ“と説得して、ようやく了解して貰い参加することになった。

CREAMのエリック・クラプトンがスタジオに現れると、人間は不思議なもので、外部の人間がいるだけで(しかもクラプトン)、バラバラになりかけていたBEATLESのメンバーはよそゆきの顔になり、良い緊張感となって真剣にジョージの曲に向き合ったのである。

(これが、後のゲットバックセッション時のスタジオ内が険悪な時に、ジョージがビリー・プレストンを連れてくることに繋がるのである)

言うまでもなくクラプトンは楽曲を理解した繊細で、チョーキングを多用した泣きまくる最高のギターソロを弾いた。しかも、1テイクで決めたこともさすがである。

しかし、この曲が素晴らしいのはクラプトンのギターだけではない。他のすべてが素晴らしいのだ。

まず、ジョンの掛け声“Eh, Up!”から始まり、イントロのポールが弾くピアノのイントロが圧倒的に素晴らしいのである。このフレーズがこの曲のイメージをすでにイントロだけで作り上げているといっても過言ではない。

ちなみに、ジョージもこのイントロは大のお気に入りで、後年、ソロでのライブの際に、このポールが弾いてレコーディングしたフレーズを一音一音、正確に弾かせた程である。

そのイントロは、コード「Am→Am7→D7→F…」で、ポールの弾くピアノがAの単音を鳴らし続けるところに、ジョージのアコースティックギターが、得意なクリシェのコード進行を用いて低音で「A→G→F#→F」と入ってくるところから始まる。

更に、素晴らしいのは、クラプトンも“自分のギターはポールのベースには敵わない”と絶賛した、ベースプレイだ。

オーバーダブでの、リッケン4001のゴツイ音での和音弾きである。サウンドや音色、フレーズは考え尽くされていて、曲全体を支配している。

ジョージは、リッケンのギターの他にアコースティックギターを鳴らし(アンソロジーでアコギVer.は聴ける)、ハモンドオルガンも弾いている。

ジョンは音は小さくミックスされてはいるもののバッキングのギターはなかなか良いのである。

リンゴは控えめなプレイだが、ハイハット、リムショットと効果を上げている。

サビは、Amのキーから1音半下がってのAメジャーに転調している。

しかし、まったく無理のない転調で、ムードも俄然上がる効果も素晴らしい。ポールやジョンの転調曲と同様、この無理のなさにも、ジョージの成長ぶりが感じられるのである。

この曲もステレオとモノラルではミックスが違う。

ステレオでは、エンディングのフェイドアウト前にジョージが哀しく泣くように歌う印象的な「yeah yeah yeah~♬」のVoが入っているが、モノラルではカットされている。

●●●●●●●●●●●●●●