毎年同じことを言うのですが、これだけ暑いと、音楽など聴いていられないわけです。

空調をつけても暑いし、セントラル空調ではないから廊下に出ると暑いし、安普請だから暑いし、これでも二重窓にしたから空調の効きはだいぶましにはなったけど、気候が異常だからやはり暑い。

異常気候対応のエアコンとかないのですかね。容量が大きすぎるのも問題と聞く。

自室のエアコンは基本ドライで温度を下げている。湿度を下げないとどうしようもない。

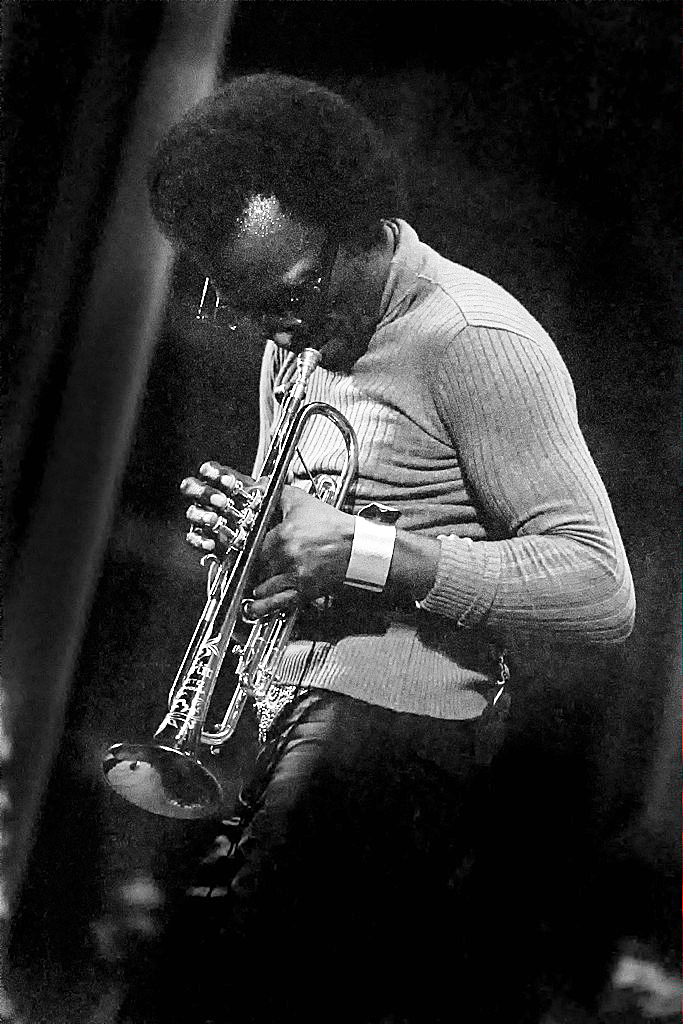

集中力が削がれるので、音数の少ないものを聴くようになる。私の場合、世代的にフュージョンが流行った時代なので、フュージョンをよく聞く。フュージョンなどカテゴリーごと消えた音楽で、一部の楽曲が店頭用BGMで残っているだけに見えるのだが、若い時の刷り込みというのは恐ろしいもので、三つ子の魂百までみたいになってしまう。

そういう意味で若いときに音の悪いアニソンが刷り込まれてリファレンスになったら大変なことになりそうだが、その話は別の機会としたい。

まあ、フュージョンなど当時はオーオタ向け音楽みたいなカテゴリーだったので、おかしなバランスの曲は少なく、音楽が単調なので、どんな機材でもピュアオーディオっぽく鳴るのが唯一のメリットみたいなところがある。

今だから言えるが、私の40年前のシステムなどもう杜撰なもので、当然ルームチューニングなどという言葉もない時代、今からするとボコボコの音だったと思う。そんな中で比較的に明瞭にバランス良く鳴ったのがフュージョンだったという黒歴史を告白しないといけないだろう。

機材はしょぼいし、使いこなしはなっていないし、雑誌鵜吞みだし本当に恥ずかしい時代だった。

だから自室のシステムでバランス良く鳴る音楽がとても少なかった。

クラシックは全滅でオーケストラはだめ。低域出ないし、出ても籠るし、うるさかった。室内楽がやっとだった。

バロックなど論外だった。

定位も音場もそういうものを感じ取ることも出来ず、レビューではいろいろ書かれているが、我が家では全くそのようなものを感じ取れず、そのギャップに苦しんだものだ。

でも、当時の598,798と呼ばれた機材を整備して、きちんとした環境で鳴らしたらどこまで行くのかなという興味はないわけではない。面倒だからやりませんし、メンテでどうしても音が変わる。アンプ類はともかく、当時の新素材の使いこなしが不十分な時代のスピーカーはいくら整備しても糊代が無さそうな感じはある。輪郭はしっかりしていても密度感に欠けるというか。

CDPもDACが積分式の頃はどうも音が単調でコントラスト主体の感じに聞こえる。

フュージョンなどには向いているのですが。

まあ、わくわくした時代でした。しかし、アンプやスピーカーが毎年モデルチェンジするとか異常な時代でした。

単に音のバランスをいじっているだけで、本質的にはたいして進化していなかったのでしょうが、当時は気づかなかった。恥ずかしい。

たかがオーディオであんな無理な商売をしていたのですから破綻するのも当然ですね。

そういう意味ではプレーヤーの数は大幅に減少しましたが、現在のオーディオ自体はとても進化したと思います。

情報量が増えすぎてコントロールが難しくなり、実感できない人が増えてしまったのが問題ではあります。