🌸認知症「介護」の介護保険・税制支援の知識

☆介護にはいくつかの負担軽減制度がある

☆お金を取り戻すための必要な知識

⛳介護保険とは

☆介護が必要になったら公的保険で賄われるサービスを受ける

*65歳以上で住民税が非課税か所得金額が160万円未満の場合

*1割~3割が自己負担となる

☆介護保険と医療保険制度との違い

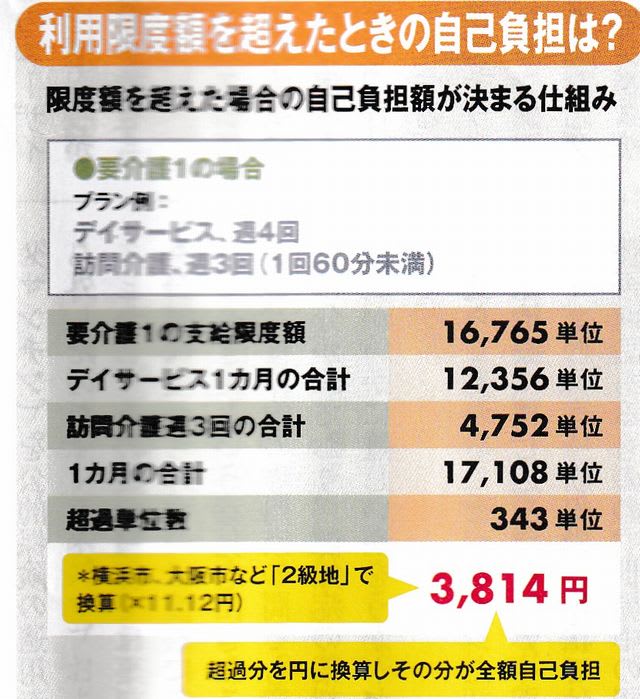

*介護保険サービスの上限が決まっている

*介護保険を利用するには、要介護・要支援の認定を受けるのが必要

☆介護認定で要支援2と要介護1の境界線

*「認知症の有無」による

*認知症とその疑いが濃い場合、要介護1となる

*最も軽微な要支援1(約5万円)、要介護1(約17万円)

*最高の要介護5(約36万円)

*7段階で必要度が判定される

⛳介護保険の自己負担軽減制度

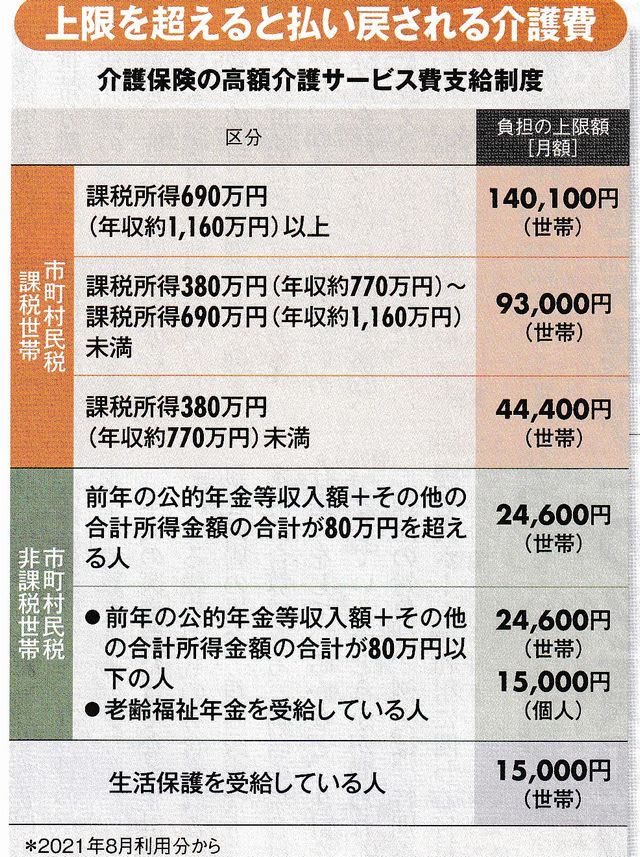

☆「高額介護サービス費」

*月額自己負担約9万円(1世帯)を超えた分

*申請すれば払い戻される制度で申請には期限がある

*サービスを利用した翌月の1日から2年以内

*対象になると自治体から払い戻しの通知と申請書が郵送されてくる

☆「高額医療・高額介護合算療養費制度」

*介護費だけでなく医療費も掛かった場合

*両方の制度から払い戻される

⛳母の寡婦控除・障害者控除等の知識も必要

☆「募婦控除」

*母親が夫と死別しており、所得500万円以下であれば該当する

☆「障害者控除」

*身体障害者手帳を持っている人だけが対象ではない

*介護認定を受けている親、その親を扶養している子どもなど

*納税している場合、控除を受けられる可能性がある

☆「世帯分離」介護費用を節約する奥の手

*要介護の親と同居しているような場合

*住民票の世帯を分け世帯の所得を減らし

*介護費用の自己負担額などを抑えることが可能だ

*介護費用の軽減狙いの世帯分離を認めない自治体もある

☆控除の対象

*特養護の利用の自己負担額(食費・居住費を含む)の半分

*介護老人保健施設の利用に関わる自己負担額

*訪問看護サービスや訪問リハビリテーションなどの医療系サービス

*医療系サービスと併せて使ったデイサービスなど

(居宅サービス利用の自己負担額も同様)

*介護保険の要介護認定を受けていればおむつ代も該当する

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、週刊『ダイアモンド』

認知症「介護」の介護保険・税制支援の知識

(週刊『ダイアモンド』記事より画像引用)