九州各地には、アミュプラザと名前が付く、駅ショッピングモールがあります

博多を筆頭に熊本、鹿児島、大分等です

長崎にもあるのですが、正直、規模が小さく、駐車場で停められる台数も少なく、これが長崎の中心のショッピングモールかと残念に感じていました

それがやっと、生まれ変わります

既存のモールに新館と新しい駐車場が追加で建設され、今年の11月10日にオープン予定となっています

数多くの長崎発出店の店舗が入り、隣にはマリオットホテルも2024年にオープン予定です

これで歩いて行ける距離の場所にジャパネットシティが立ち上がると、いくつかの商業及び娯楽施設か繋がることとなり、長崎市内の雰囲気は大きく変わります

後は観光客を呼ぶためのイベントや文化、食材の魅力をどう伝えるかということと、渋滞対策だろうなと思います

ちなみに新しい駐車場は先に使用できるようになっていて、早速、停めてきましたが、前の立体駐車場より広くなって停めやすくなりました

↓帰りに本館の東急ハンズに寄って、ZOJIRUSHIのステンレススープジャーを買ってきました

食べ物の価格が上がって、ランチであまり買えなくなってしまいましたからね・・

それを補うために家で妻に野菜スープを作ってもらっては、おこぼれをもらうことにしました

500円内にランチ代をおさめていたなんて、今となっては、夢、幻のようですね

この長崎をテーマとしたブログの回では、長崎地元のスポーツチームの近況にも触れています

まずは、B1新シーズンが開始、好調を保つ長崎ヴェルカは、上位チームとも対等にやりあえるぐらい力があるチームだというのが証明されつつあります

こちらは私も地元開催分のシーズンチケットを購入していますので、毎回、応援に駆けつけているところです

新アリーナの呼称が決まりましたし、今後も楽しませてくれるのではないかと期待しています

一方、2月18日からスタートしているJ2リーグ、V・ファーレン長崎ですが、11月5日時点で、17勝13敗11分と、プレーオフ圏内に入ることができるかどうかは、最終戦にもつれ込みました

上位4チームと長崎、千葉、甲府、山形のうち2チームがプレーオフに進むことができますが、果たしてどういう結果となるでしょうか?

箱は、来年度中に完成しますので、3チーム目でも良いですので、プレイオフに残って、J1への復帰、実現して欲しいものです

では、本題に入ります

この長崎をテーマでとしたブログは、ジャパネットグループの近況を踏まえ、ジャパネットたかた創業者の髙田明さんの著書を中心に参考書にして、経営や人材育成等のことについて、書いていっています

NHK出版の100分de 名著ブックス『風姿花伝』(土屋恵一郎さん)、髙田明さん著書の『髙田明と読む世阿弥』(日経BP)と風姿花伝繋がりで読み進めた後、原点に戻り、髙田明さんの最初の自著『伝えることから始めよう』(東洋経済新報社)を読み進めていっていました

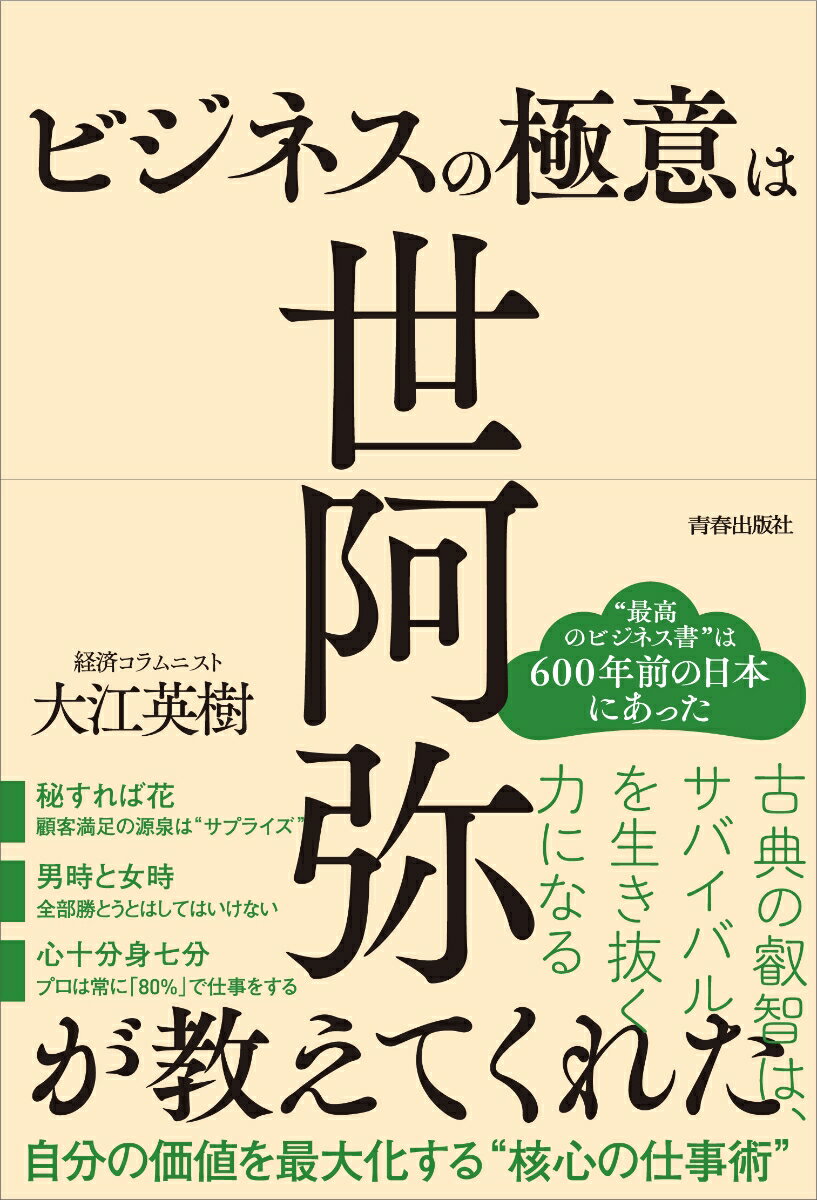

ここで、どうしても気になる風姿花伝関連書籍が発売されたため、一時中断し、経済コラムニストの大江英樹さん著の『ビジネスの極意は世阿弥が教えてくれた』(青春出版社)に参考書を変更して読み進めていっています

前回は、少し視点を変えて、もし、SNSが『風姿花伝』に書かれている言葉の中でも有名な1つ「秘すれば花」の意味について少し触れていきました

私はプレゼンテーションやセミナー講師の経験としては、まだまだ初心者で、こうすれば良いとか、こういう考え方が大切だなんてはことは話せません

しかし、著者の大江英樹さんは、セミナー講師だけで数えても相当な回数をこなされている方です

私も10回以上、参加させて頂いていますが、敢えて型にはめていないというか、客層に合わせて話を変えていっているというか、その臨機応変な対応を感じたことがあります

この臨機応変な対応こそ、世阿弥の言う「時節感当」や「一調二機三声」が基盤になっているのかと思います

この2つの言葉に関しては、以前、取りあげたことがありますので、こちらも参考にしてみて下さい

vol.1344「時節感当を制するものは、その場を制す~長崎の未来を背負う企業に学ぶ63」

vol.1288「一調・ニ機・三声~長崎の未来を背負う企業に学ぶ59」

では、具体的にどうすれば視聴者の興味をひき、満足させるプレゼンテーションやセミナーを実現することができるのでしょうか?

参考書を読んでいて私が考えたのは以下の2点です

1点目が、いくつかの事態を想定し、準備をしておくことが大切だということです

例えば、プレゼンやセミナーを担当して、よく起こるのが、時間が余ったり、時間が足りなくなったりすることです

時間を調整するために、削っても問題の無いスライドや追加できればなお良いスライドを準備しておくことで、臨機応変に対応ができるのではないでしょうか?

2点目が、最初の5分~10分間の掴みが大事だということです

参考書では5分と書いていますが、その総時間が長くなれば10分ぐらいまでは掴みになるのではと考えました

「臨機」や「ニ機」を得るために、枕となる話題を冒頭に持ってくる訳です

例えばセミナーで枕の話の例を考えてみましょう

・テーマにあった自己紹介や体験談を話す

・いきなり問題を出し、参加者に考えてもらう

・社会的に話題になっていることや、その地域のネタから話し始める

・セミナーの目的を明確にしておく

・この人は他の講師とは違うねと感じさせるものを準備指しておく

etc...

どれか1つではなく、こちらも場の雰囲気や参加者の様子を見て、選択できるようにいくつか準備しておきたいものですね

ではでは、今日も一日頑張っていきましょう