11月に観た映画の続きです。

第34回柴田錬三郎賞を受賞した朝井リョウの同名ベストセラー小説を、稲垣吾郎と新垣結衣の共演で映画化。「あゝ、荒野」の監督・岸善幸と脚本家・港岳彦が再タッグを組み、家庭環境、性的指向、容姿などさまざまな“選べない”背景を持つ人々の人生が、ある事件をきっかけに交差する姿を描く。

横浜に暮らす検事の寺井啓喜は、不登校になった息子の教育方針をめぐり妻と衝突を繰り返している。広島のショッピングモールで契約社員として働きながら実家で代わり映えのない日々を過ごす桐生夏月は、中学の時に転校していった佐々木佳道が地元に戻ってきたことを知る。大学のダンスサークルに所属する諸橋大也は準ミスターに選ばれるほどの容姿だが、心を誰にも開かずにいる。学園祭実行委員としてダイバーシティフェスを企画した神戸八重子は、大也のダンスサークルに出演を依頼する。

啓喜を稲垣、夏月を新垣が演じ、佳道役で磯村勇斗、大也役で佐藤寛太、八重子役で東野絢香が共演。第36回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最優秀監督賞および観客賞を受賞した。(以上、映画ドットコムより)

☆原作は未読ですので比較は出来ませんが、群像劇のように始まりながら、それらが次第に混じり合っていく構成が見事だったように思います。おそらく稲垣吾郎演じる検事が一番「普通」な感性の持ち主なのでしょうけれど、世の中にはどうしても「普通」に生きられない様々な趣向を持つ人や考え方の人が居て、そうしたことにどこまで理解できるか寛容になれるか共存していくかということを考えさせられる作品でした。

2018年に49歳で急逝した天才ジャズ・トランペッター、ロイ・ハーグローブの人生最期の夏に密着したドキュメンタリー。

1969年にテキサス州で生まれたロイ・ハーグローブは、10代でプロデビューし、ジャズの伝統を受け継いだ正統派かつエネルギッシュな演奏で瞬く間にシーンの寵児となった。ソニー・ロリンズ、オスカー・ピーターソン、ハービー・ハンコックら巨匠に起用される一方、自身のバンド「ロイ・ハーグローブ・クインテット」でも活躍。同世代のR&B/ヒップホップのアーティストたちとも交流し、ブラックミュージックの新しい潮流「ネオソウル」の創出に貢献した。

そんな華やかなキャリアの裏で病と隣り合わせの生涯を送った彼の、人生最期となった2018年夏のヨーロッパツアーに密着。ステージで命を燃やすようにトランペットを演奏する姿を克明に映し出すとともに、ロイ本人や彼の音楽仲間たちによる貴重な証言を収録した。(以上、映画ドットコムより)

☆晩年のヨーロッパ・ツアーに密着し、日常の彼の姿が描かれ、そこで音楽への情熱や思いなどが語られ、また彼と関わりのあった多くのミュージシャンたちの証言から、彼の様々な面が浮き彫りになります。

ただ、この監督とロイのマネージャーとの折り合いが悪かったこともあり、ツアーの演奏シーンは撮影許可が降りず、更に彼のオリジナル曲を映画に使うことすらも拒否されたということで、ドキュメンタリーとしては未完成な印象が否めませんでした。

世界からも注目されるジャパニーズウイスキーを題材に、崖っぷち蒸留所を再興させるべく奮闘する女性社長と新米編集者が、家族の絆をつなぐ幻のウイスキーの復活を目指す姿を描いた長編アニメーション。

亡き父の跡を継ぎ、家業である「駒田蒸留所」の社長に就任した駒田琉生。経営難に陥った蒸留所の立て直しを図る彼女は、災害の影響で製造できなくなった幻のウイスキー「KOMA」の復活を実現させるべく奮闘する日々を送っていた。そんなある日、自分が本当にやりたいことを見つけられず転職を繰り返してきたニュースサイトの記者・高橋光太郎が、駒田蒸留所を取材に訪れる。

琉生役で早見沙織、光太郎役で小野賢章、蒸留所の広報担当で琉生の幼なじみ・河端朋子役で内田真礼、ニュースサイトの編集長・安元広志役で細谷佳正が声の出演。「花咲くいろは」「SHIROBAKO」のP.A.WORKSがアニメーション制作を手がけた。(以上、映画ドットコムより)

☆何故アニメーションにしたのかはわかりませんが、震災により製造が出来なくなってしまった幻のウイスキーの復活に賭ける思いを軸に、ウイスキーの出来上がる工程とそれに携わる人たちの労力などもわかりやすく描かれ、それをめぐる家族一人一人の葛藤なども共感できます。それだけにおっちょこちょいの新米編集者に最初のうちはやたら違和感を覚えましたが、彼の成長ぶりも含めてストーリーとして描きたかったということでしょうか?

廃刊寸前に陥ったUFO雑誌の編集部員たちが繰り広げる宇宙人探しの旅を描いた中国発のSFロードムービー。

かつてメディアにもてはやされ世間の注目を集めていた科学雑誌「宇宙探索」は、今ではその人気も衰え廃刊の危機に頻していた。そんなある日、編集長のタンは中国西部の村で宇宙人の仕業と思われる怪現象が起きたという情報を掴む。タンは雑誌の起死回生を図るべく、一癖も二癖もある編集部員や外部の仲間たちを連れて現地へ調査に向かう。そこで彼らを待ち受けていたのは、予想を遥かに超える出来事だった。

若手監督コン・ダーシャンが、1990年代に人気を誇った実在のUFO雑誌「飛碟探索」をモデルに制作。映画大学の卒業制作作品でありながらアジア各地の映画祭で話題を集めた。(以上、映画ドットコムより)

☆予告編を観て気になっていた作品でしたが、う〜ん、面白いと言えば面白いけれども、やはりカルト的なB級感が否めずといったところで、私にはちょっと合いませんでした。

ダニエル・クロウズのカルトコミックを原作に、疎外感を抱えて生きる少女2人の日常をポップかつユーモラスに描いた青春ドラマ。

幼なじみで親友のイーニドとレベッカは高校を卒業したものの、進学も就職もせずに気ままな毎日を過ごしている。そんなある日、2人は悪戯心から、新聞の出会い広告欄に載っていた中年男シーモアを呼び出して尾行する。イーニドは冴えないシーモアになぜか興味を抱き、彼の趣味であるブルースのレコード収集を通して親交を深めていく。一方、レベッカはカフェで働き始め、イーニドとレベッカは次第にすれ違うようになっていく。

「アメリカン・ビューティー」のソーラ・バーチがイーニド、「のら猫の日記」「モンタナの風に抱かれて」などで子役として活躍してきたスカーレット・ヨハンソンがレベッカを演じ、冴えない男シーモアを「ファーゴ」のスティーブ・ブシェーミが好演。「クラム」のテリー・ツワイゴフが監督を務め、原作者クロウズと共同で脚色も担当。(以上、映画ドットコムより 2001年製作)

☆例によって女の子が連んでキャピキャピした映画が好きなもんで、これもそうしたつもりで観に行きましたが、この作品は主に自意識過剰で情緒不安定でちょっと性格もひねくれているイーニドが描かれており、もう一人のレベッカは脇役的に感じます。

監督がアメリカン・アンダーグラウンド・コミックの奇才ロバート・クラムのバンド:チープ・スーツ・セレネイダーズのメンバーでクラムの映画も撮ったテリー・ツワイゴフだそうですが、シーモアの音楽的趣向はまさにツワイゴフそのものであり、また主人公イニードがシーモアの売り物のレコードから最初に手にしたレコードがこのチープ・スーツ・セレネイダーズのアルバムだったので、個人的にその楽屋落ち的な場面に大受けしてしまいました。

ちなみにこのアルバムは後にCD化もされましたし、今はSpotifyで聴くことも出来ますよ。

デビュー作「ザ・ヴァンパイア 残酷な牙を持つ少女」など独特の世界観の作品で注目されるアナ・リリー・アミールポアー監督が、オリジナル脚本で手がけた長編第3作。他人を操る特殊能力を持った、エキセントリックでミステリアスな少女モナ・リザの繰り広げる逃走劇を描く。

謎めいた少女モナ・リザは、あの有名な絵画と同じ名前だが、絵に描かれた女性のようにほほ笑むことは決してない。彼女は12年もの間、精神病院に隔離されていたが、ある赤い満月の夜、突如として他人を操る特殊能力に目覚める。自由を求めて施設から逃げ出したモナ・リザは、サイケデリックな音楽が鳴り響き、刺激と快楽に満ちたニューオーリンズの街にたどり着く。そこでワケありな人生を送ってきた、さまざまな人たちと出会ったモナ・リザは、やがて自らのパワーを発揮し始め、月に導かれるように新たな世界を切り開いていく。

「バーニング 劇場版」でデビューし、Netflixオリジナル映画「ザ・コール」「バレリーナ」などでも活躍する韓国人俳優チョン・ジョンソがモナ・リザを演じ、モナ・リザをある計画に引き込むシングルマザーのダンサー、ボニー・ベル役をケイト・ハドソンが務めた。そのほかの共演に「ミッドウェイ」「デッドプール」のエド・スクレイン、人気コメディアンのクレイグ・ロビンソンら。撮影は「ミッドサマー」などのアリ・アスター作品を手がけたパベウ・ポゴジェルスキ。2021年・第78回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品。(以上、映画ドットコムより)

☆どう見てもこのストーリーの主役はモナ・リザだろうと思うのですが、何故かキャストのトップにはシングルマザーのダンサー:ボニー役を演じたケイト・ハドソンなんですよね。それはともかくモナ・リザを演じたチョン・ゾンソはどこかで見たことがあると思って検索したら、昨年彼女の主演した韓流映画「恋愛の抜けたロマンス」を観ており、あまりの役柄の違いに驚きました。これが彼女にとってはアメリカ・デビューとなるそうですが、この先も活躍しそうな予感がします。

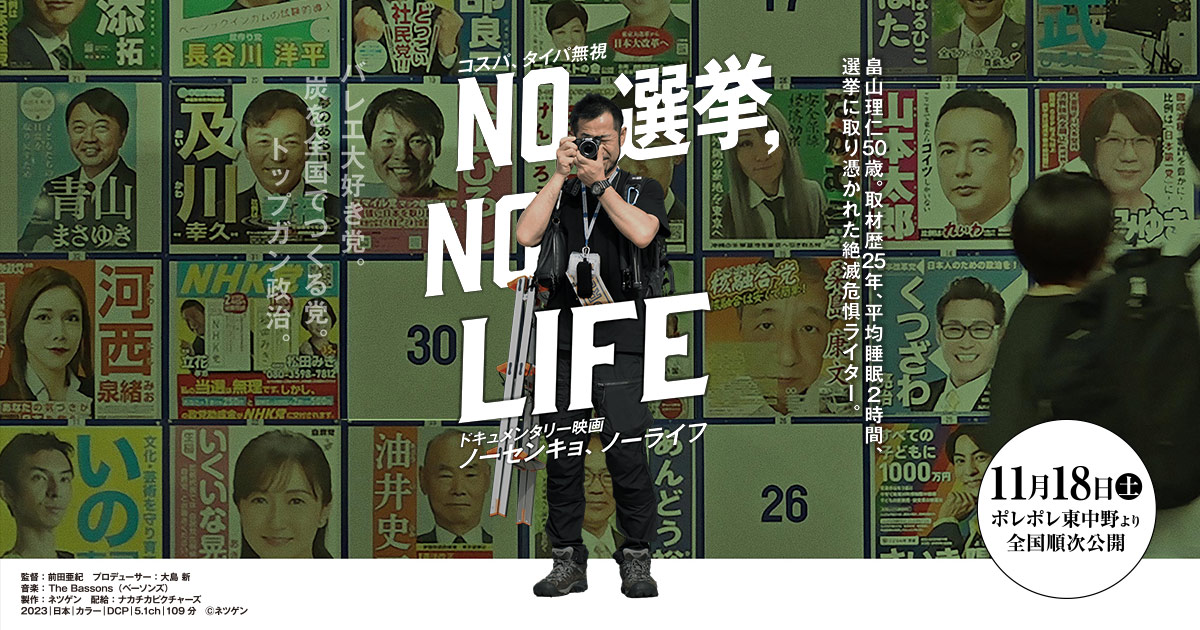

選挙取材歴25年のフリーランスライター・畠山理仁の情熱と苦悩に迫ったドキュメンタリー。

候補者全員を取材することを信条に、国政から地方選、海外までさまざまな選挙の面白さを伝えてきた畠山が、2022年7月の参院選・東京選挙区で候補者34人への取材に挑む姿に密着。1人で選挙現場を駆け巡り、睡眠時間は平均2時間、本業である原稿執筆もままならず経済的に回らないという本末転倒な生き方を続けてきた畠山は、同年9月の沖縄県知事選の取材を最後に引退を決意する。そんな彼が沖縄で出会ったのは、他の地域では見られない有権者の選挙への高い参加意識と、民主主義をあきらめない県民たちの思いだった。

「なぜ君は総理大臣になれないのか」「香川1区」のプロデューサー・前田亜紀がメガホンをとり、「劇場版 センキョナンデス」の監督を務めたラッパーのダースレイダー率いるバンド「The Bassons」が音楽を担当。(以上、映画ドットコムより)

全候補者に取材することをモットーとしているので、本命やスレスレ組は勿論、「え?、こんな人まで取材するのって時間の無駄じゃない?」と思うような泡沫候補まで、ありとあらゆる候補者たちに平等に時間を割き抱負を聞き、それを記事にするというタフなライターの使命感もさることながら、候補者たちのぶっ飛ぶくらいに並外れた自意識過剰ぶりもまた凄まじく、改めて選挙の魔物ぶりを感じ入った次第です。

少し前に話題になった映画「国葬の日」の大森新監督と前田亜紀プロデューサーがお互いの立場を入れ替えて制作した映画ですが、今回も自身の主義主張を必要以上に押し出さず、ある程度観た人の判断に委ねるような姿勢に共感しました。

江戸時代に隆盛を極め、明治時代に禁じられた「春画」の美の世界に迫るドキュメンタリー。

葛飾北斎、喜多川歌麿ら名だたる浮世絵師たちが情熱を注いだことで知られる春画。絵師・彫師・摺師の才能と高度な技術によって数多くの名作が生み出されたが、明治時代になると「猥褻画」として警察の取り締まり対象となり、日本文化から姿を消した。そして近年になってようやく、出版物や展覧会を通してアートとしての再評価の機運が高まっている。

ディレクターとして数々のドキュメンタリー番組を手がけてきた平田潤子監督が、北海道から九州、海外にまで足を運んで美術コレクターや浮世絵研究家、美術史家、彫師、画家に取材。バラエティ豊かな傑作の数々を美しい映像で映し出し、エロティシズムだけにとどまらない多彩な表現内容や技巧、創造性に富んだ春画の魅力に迫る。さらに春画をアニメ化し、江戸時代の人々が親しんだその世界をいきいきと描く。アニメパートでは俳優の森山未來と吉田羊が声の出演。(以上、映画ドットコムより)

先月「春画先生」を観た際にも予告編を上映していたので、先の作品を観た以上、せっかく春画という絵の面白さを多少なりとも知ったことだし、更にその奥の深さを探ってみたいと思って観たのでした。

名だたる絵師たちがそれらをいくつも描いていたことにも驚かされますが、鎖国により独自の文化と価値観で根付いたであろう江戸時代の春画のおおらかさ、明治時代以降にそれらの絵が辿った運命など、色々興味深いものがありました。