最近の活動です。

WEB

専門家とSUUMO編集長が徹底討論!ランキングの傾向と次にくる街は?

https://suumo.jp/edit/sumi_machi/2015/kanto/zadankai/

なぜ今人々は都心に 住居を求めたがるのか?

http://toyokeizai.net/articles/-/50248

ビッグデータ活用の「勝負所」 “不合理で感覚的な”価値が問われている

http://diamond.jp/articles/-/45628

一大不況がやって来る

http://japan.zdnet.com/article/35053757/

三浦展×河尻亨一対談 増殖する「シンプル族」のライフスタイルと消費性向

http://mediasabor.jp/2010/01/post_740.html

対談:郊外の歴史と未来像[1] 郊外から建築を考える

http://10plus1.jp/monthly/2010/09/1.php

情報消費社会の行方--若者の「マイホームレス化」と「関与」空間の現出 (特集 加速する子ども--情報消費社会に生きる子どもたち)

http://ci.nii.ac.jp/naid/40005658011

「東京の生活モデルを地方へ」 もうそんな手法は通用しない

http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/8571

『第四の消費』三浦展

http://eliesbook.co.jp/review/2012/04/『第四の消費』三浦展・著-vol2831/

「お父さんインタビュー」

http://www.mccann.co.jp/insights/realfathers/interview/015a.html

都市の魅力を構成する要素はなにか?

https://www.youtube.com/watch?v=wRIWX4w_3xk

三浦展/MIURA ATSUSHI インタビュー

http://www.web-across.com/person/d6eo3n000001edt5.html

「ビルの空室を埋めるよりも、10年先、20年先に街が元気でいるためにどうするべきか考えないといけない

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41059

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41061

三浦展 × 馬場正尊 トークショー 「理想的住宅のつくりかた」

http://www.aoyamabc.jp/event/miura-baba-talks/

住宅最前線 こだわリポート

http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8001025062012/

血縁越えたつながりを 助け合いの発想 カギ

http://www.nikkei.com/article/DGKDZO55955550X00C13A6NNP000/

父親たちの「家族づくり」は「下流化」社会からどう影響を受けているのか

http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/feature/aihara/060714_5th/

個人から社会へ うねりに

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO81426240X21C14A2TY8000/

2016年度(予定含む)

株式会社リノベリング「リノベーションマスタースクール 都市の資源の見つけ方」講演

某社「第四の消費社会と人口動態から見るこれからの日本」講演

ASEANシンポジウム「消費社会」パネリスト

TAMA市民大学「多摩ニュータウンという町のこれから」講演

2015年度

shibuya1000実行委員会 shibuya1000_007シンポジウム講演

NHKラジオ「最新の消費動向、新しいマーケット」

講演「人口減少・消費高齢化社会の未来と経営戦略」

不動産異業種交流会講演

講演「地方から考える第四の消費」

「東京のこれからの都市づくりに関するヒアリング」

講演「北海道の食資源」

東京人連載 地元じゃなくてもおもしろい、郷土資料館でお宝発見

リクルート住まいカンパニー対談「住みたい街ランキング2015」について

月刊宣伝会議「景況感と消費者心理の関係」インタビュー

「これからの子どもをとりまくコミュニティについて」ヒヤリング

講演「人口減少で東京の地価が劇的に下がる」

農業大学校講義

公益社団法人都市住宅学会原稿「都市居住を支えるコモンズ」

新・地方自治経営学会講演「人口減少社会の中で都市の商店街はどうなる」

「今後の住宅課題について」ヒヤリング

一般財団東京都人材支援事業団人材育成センター「これからの都市・郊外・暮らし~新東京風景論~」

東京大学「これからの時代の地域づくり-ふかすぎを題材に-」

吉祥寺東コミュニティ協議会講演「空き家問題」

ネクストHOME'S総研取材「荒川区」

別冊宝島「団塊ジュニア 真性団塊ジュニア世代の上流層と下流層」

東洋経済「国勢調査をマーケティングにどう活用するか」

文藝春秋特集企画「失われた神話 中流社会」

町田市未来づくり研究所講演「新しい郊外の住まい方」

ロサーランド株式会社講演「都市にはなぜ娯楽があるのか? 」

某社「5~10年後の高齢者像やニーズマップづくり」

愛知建築士会女性委員会講演「郊外での消費はどこへ向かうのか~家づくりの創造性とは」

中国雑誌社「新周刊」取材「第四の消費について」

平凡社「こころ」巻頭エッセイ 「渋谷が変わる」

東京都「東京ブランド公式サイト 東京の魅力について」

某社講演「格差」「シニア」について

大阪ガス実験集合住宅 これからのNEXT21アイデアコンペティション審査員

某社「グループビジョン策定プロジェクト」講演

国土交通省 土地・建設産業局企画課取材「住生活基本計画に関連して住宅地・住宅団地について」

津山不動産オンラインシステムズ講演「フォス設立30周年記念式典記念講演」

早稲田大学公開講座講義「娯楽の殿堂 昭和の時代を読み解く」

全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部講演「地価下落時代に資産を守る」

東洋経済取材「国勢調査をマーケティングにどう活用するか」

フリックスタジオ+monnik原稿「シェアハウスに焦点を当てた東京の暮らし方について」

株式会社ネクスト「センシュアス・シティ・パネルディスカッション 都市の魅力を考える」

博報堂生活総合研究所取材「10年後(2025年)の街」

週刊現代取材「格差固定」

筑摩書房高校生評論文集再録「新東京風景論」

プレジデントウーマン編集部監修「働く女性の『富裕層vs貧困層』徹底解剖中、「1000人アンケート一流大卒で富裕層になる女性、貧困層になる女性」監修

長野県商店会連合会講演「少子高齢化・人口減少に対応する街づくり(コンパクトシティ)」

刈谷防災まちづくり協議会講演「今後刈谷市の住宅地はどうあるべきか?」

青土社原稿「見田宗介氏から得たインスピレーションや印象」

大阪ガス株式会社これからのNEXT21アイデアコンペ一次審査会

アイ・プランニング原稿 映画『パリ3区の遺産相続人』への寄稿

朝日新聞出版AERA編集部取材「なぜ公務員の幸福度ばかり上がるのか」

泉大津市講演「人口減少時代に「輝く」まちとは」

NTT出版「三低主義」中国版

月刊誌GetNavi取材「2016年のトレンド予想」

朝日新聞取材「戦後70年と現在、今後30年のライフスタイルについて」

株式会社ネクスト講演「住まい方の、これまでとこれから」

日本都市計画学会原稿「東京圏の「地方」化」

倉方俊輔編『ハモニカ横丁のつくり方』(彰国社)インタビュー

群馬県商店街振興組合連合会「商店街をどう変えるか~必要性と価値の発見~」講演

専門家とSUUMO編集長が徹底討論!ランキングの傾向と次にくる街は?

https://suumo.jp/edit/sumi_machi/2015/kanto/zadankai/

なぜ今人々は都心に 住居を求めたがるのか?

http://toyokeizai.net/articles/-/50248

ビッグデータ活用の「勝負所」 “不合理で感覚的な”価値が問われている

http://diamond.jp/articles/-/45628

一大不況がやって来る

http://japan.zdnet.com/article/35053757/

三浦展×河尻亨一対談 増殖する「シンプル族」のライフスタイルと消費性向

http://mediasabor.jp/2010/01/post_740.html

対談:郊外の歴史と未来像[1] 郊外から建築を考える

http://10plus1.jp/monthly/2010/09/1.php

情報消費社会の行方--若者の「マイホームレス化」と「関与」空間の現出 (特集 加速する子ども--情報消費社会に生きる子どもたち)

http://ci.nii.ac.jp/naid/40005658011

「東京の生活モデルを地方へ」 もうそんな手法は通用しない

http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/8571

『第四の消費』三浦展

http://eliesbook.co.jp/review/2012/04/『第四の消費』三浦展・著-vol2831/

「お父さんインタビュー」

http://www.mccann.co.jp/insights/realfathers/interview/015a.html

都市の魅力を構成する要素はなにか?

https://www.youtube.com/watch?v=wRIWX4w_3xk

三浦展/MIURA ATSUSHI インタビュー

http://www.web-across.com/person/d6eo3n000001edt5.html

「ビルの空室を埋めるよりも、10年先、20年先に街が元気でいるためにどうするべきか考えないといけない

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41059

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41061

三浦展 × 馬場正尊 トークショー 「理想的住宅のつくりかた」

http://www.aoyamabc.jp/event/miura-baba-talks/

住宅最前線 こだわリポート

http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8001025062012/

血縁越えたつながりを 助け合いの発想 カギ

http://www.nikkei.com/article/DGKDZO55955550X00C13A6NNP000/

父親たちの「家族づくり」は「下流化」社会からどう影響を受けているのか

http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/feature/aihara/060714_5th/

個人から社会へ うねりに

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO81426240X21C14A2TY8000/

2016年度(予定含む)

株式会社リノベリング「リノベーションマスタースクール 都市の資源の見つけ方」講演

某社「第四の消費社会と人口動態から見るこれからの日本」講演

ASEANシンポジウム「消費社会」パネリスト

TAMA市民大学「多摩ニュータウンという町のこれから」講演

2015年度

shibuya1000実行委員会 shibuya1000_007シンポジウム講演

NHKラジオ「最新の消費動向、新しいマーケット」

講演「人口減少・消費高齢化社会の未来と経営戦略」

不動産異業種交流会講演

講演「地方から考える第四の消費」

「東京のこれからの都市づくりに関するヒアリング」

講演「北海道の食資源」

東京人連載 地元じゃなくてもおもしろい、郷土資料館でお宝発見

リクルート住まいカンパニー対談「住みたい街ランキング2015」について

月刊宣伝会議「景況感と消費者心理の関係」インタビュー

「これからの子どもをとりまくコミュニティについて」ヒヤリング

講演「人口減少で東京の地価が劇的に下がる」

農業大学校講義

公益社団法人都市住宅学会原稿「都市居住を支えるコモンズ」

新・地方自治経営学会講演「人口減少社会の中で都市の商店街はどうなる」

「今後の住宅課題について」ヒヤリング

一般財団東京都人材支援事業団人材育成センター「これからの都市・郊外・暮らし~新東京風景論~」

東京大学「これからの時代の地域づくり-ふかすぎを題材に-」

吉祥寺東コミュニティ協議会講演「空き家問題」

ネクストHOME'S総研取材「荒川区」

別冊宝島「団塊ジュニア 真性団塊ジュニア世代の上流層と下流層」

東洋経済「国勢調査をマーケティングにどう活用するか」

文藝春秋特集企画「失われた神話 中流社会」

町田市未来づくり研究所講演「新しい郊外の住まい方」

ロサーランド株式会社講演「都市にはなぜ娯楽があるのか? 」

某社「5~10年後の高齢者像やニーズマップづくり」

愛知建築士会女性委員会講演「郊外での消費はどこへ向かうのか~家づくりの創造性とは」

中国雑誌社「新周刊」取材「第四の消費について」

平凡社「こころ」巻頭エッセイ 「渋谷が変わる」

東京都「東京ブランド公式サイト 東京の魅力について」

某社講演「格差」「シニア」について

大阪ガス実験集合住宅 これからのNEXT21アイデアコンペティション審査員

某社「グループビジョン策定プロジェクト」講演

国土交通省 土地・建設産業局企画課取材「住生活基本計画に関連して住宅地・住宅団地について」

津山不動産オンラインシステムズ講演「フォス設立30周年記念式典記念講演」

早稲田大学公開講座講義「娯楽の殿堂 昭和の時代を読み解く」

全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部講演「地価下落時代に資産を守る」

東洋経済取材「国勢調査をマーケティングにどう活用するか」

フリックスタジオ+monnik原稿「シェアハウスに焦点を当てた東京の暮らし方について」

株式会社ネクスト「センシュアス・シティ・パネルディスカッション 都市の魅力を考える」

博報堂生活総合研究所取材「10年後(2025年)の街」

週刊現代取材「格差固定」

筑摩書房高校生評論文集再録「新東京風景論」

プレジデントウーマン編集部監修「働く女性の『富裕層vs貧困層』徹底解剖中、「1000人アンケート一流大卒で富裕層になる女性、貧困層になる女性」監修

長野県商店会連合会講演「少子高齢化・人口減少に対応する街づくり(コンパクトシティ)」

刈谷防災まちづくり協議会講演「今後刈谷市の住宅地はどうあるべきか?」

青土社原稿「見田宗介氏から得たインスピレーションや印象」

大阪ガス株式会社これからのNEXT21アイデアコンペ一次審査会

アイ・プランニング原稿 映画『パリ3区の遺産相続人』への寄稿

朝日新聞出版AERA編集部取材「なぜ公務員の幸福度ばかり上がるのか」

泉大津市講演「人口減少時代に「輝く」まちとは」

NTT出版「三低主義」中国版

月刊誌GetNavi取材「2016年のトレンド予想」

朝日新聞取材「戦後70年と現在、今後30年のライフスタイルについて」

株式会社ネクスト講演「住まい方の、これまでとこれから」

日本都市計画学会原稿「東京圏の「地方」化」

倉方俊輔編『ハモニカ横丁のつくり方』(彰国社)インタビュー

群馬県商店街振興組合連合会「商店街をどう変えるか~必要性と価値の発見~」講演

三浦展2013年個人的ヒット商品番付

年末になると日経MJ、日経トレンディ、電通、博報堂などから、今年のヒット商品番付が発表されますが、最大公約数的なヒット商品ではなく、自分個人にとってのヒット商品は何だったか、みんなが考えてwebに発表すると面白いなと思いました。

私は

1位 娘の成人式 感慨深いです。

2位 息子の高校合格 安心しました。

3位 うめ吉さん 本物の芸人さんのあでやかさに打たれました。

4位 メゾン青樹 すごい賃貸住宅にテンションが上がりました。

5位 visvimの財布 すごく使いやすいです。

6位 カンペールのリュック こういう質感のリュックを探していました。

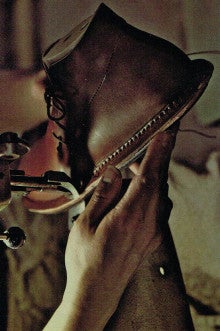

7位 アウトバウンドの靴 職人の手仕事で8か月待ちました。

8位

倉敷 初訪問でしたが、やはり素晴らしいところでした。

9位 バーニーズで買った冬のコート 10年ぶりに冬のコートを買いました。

10位 事務所引っ越し 予定外でしたが西荻窪駅近で便利です。

私は

1位 娘の成人式 感慨深いです。

2位 息子の高校合格 安心しました。

3位 うめ吉さん 本物の芸人さんのあでやかさに打たれました。

4位 メゾン青樹 すごい賃貸住宅にテンションが上がりました。

5位 visvimの財布 すごく使いやすいです。

6位 カンペールのリュック こういう質感のリュックを探していました。

7位 アウトバウンドの靴 職人の手仕事で8か月待ちました。

8位

倉敷 初訪問でしたが、やはり素晴らしいところでした。

9位 バーニーズで買った冬のコート 10年ぶりに冬のコートを買いました。

10位 事務所引っ越し 予定外でしたが西荻窪駅近で便利です。

聖教新聞連載「シェア社会」

連載1

近年、「シェア」という言葉が新聞、テレビなどでよく聞かれるようになった。友人とルームシェアをしたり、他人と一緒にシェアハウスに住む人が増えている。あるいは他人と自動車を共同利用するカーシェアリングをする人も増えている。

住宅と自動車といえば、マイホーム、マイカーという言葉に象徴されるように、自分専用のものを私有することがこれまでは人々のよろこびであり、幸福でもあり、大げさに言えば人生の目標だった。ところが、住宅と自動車を私有しなくていい、借りたり、共同利用したりすれば十分だと考える人たちが増えてきたのである。なぜそうなったのか。本連載ではまずそこを考えていきたい。

まずは住宅について。若者があまり家を買わなくなったと言われて久しい。家を買うのは、多くは結婚して子供をもうけた夫婦だから、そもそも結婚をしない、子供を作らない人が増えている現在、家を買わない人が増えるのは当然である。しかし、子どものいる夫婦ですら、家を買わなくなっている。

その理由は、まず経済的に明るい見通しが持てないことだ。自分の会社もいつまであるかわからないし、自分が将来リストラされないとも限らない。そういう状況下で三〇年ものローンを組んでマイホームを買うのはリスキーであると感じる人が増えている。

だが、マイホームを買わなくても、普通の賃貸住宅に住めばいいものだが、賃貸住宅でも飽きたらずに、友達とルームシェアしたり、他人とシェアハウスに住んだりする人が増えているのである。

私の行った調査では、20代の未婚の一人暮らしの女性のうち5%ほどがルームシェアやシェアハウスで住んでいるし、25%以上が今後シェアハウスに住んでもいいと思っている。シェアハウス業界の予測でも、将来、単身者の3割が一度はシェアハウスに住むようになるという。

連載2

シェアハウスに住むメリットは何だろうか。ひとつは、シェアハウスの多様性である。外観、インテリアのデザインがいろいろあり、自分の好みの家が選べる。普通の住宅だと、独身者はワンルームマンション、結婚したらライオンズマンションというぐあいで、外観も間取りもインテリアのデザインも画一的だった。ところがシェアハウスなら、築六〇年の古い家を改造したものもあれば、新築もある。古民家風のものもあれば、都会的なデザインのものもある。それらの中から選ぶことが出来るのだ。

第二に、エコノミーでありエコロジカルである。普通の賃貸住宅と違って初期投資が少ない。敷金、礼金がないし、家電、家具、食器などがすでに備わっているので、自分で買う必要がない。極端に言えば、スーツケースに衣類だけ詰め込んでくれば引っ越し完了である。維持費も安い。水道代も光熱費もワンルームマンションに住むより、シェアハウスに10人一緒に住んだほうが安い。新聞代も安くてすむ。雑誌などもシェアできる。

第三に、コミュニティがある。まったくご近所づきあいのないワンルームマンションと違って、帰宅すれば仲間がいる。一緒にご飯を食べたり、ビデオを見たり、仕事の愚痴を言ってストレス解消したりできる。単に経済的な理由だけではなく、人とのつながりを求める気持ちがシェアハウスの人気拡大の背景にあるのだ。

第四に、コミュニティがあるからこそセキュリティがある。3.11の大震災後、シェアハウスの住人は、シェアハウスに住んでいてよかったねえと満足したらしい。災害時、一人で住むよりみんなで住んでいたほうが心強い。防犯上も安心である。病気になったときに助けてもらえる。

このように考えると、シェアハウスには現代人が社会に求める価値が揃っていると言えるのだ。逆に言えば、社会がシェアハウスのようになったら、もっと生きやすいのではないか。

連載3

シェアハウスは未婚の若い世代の住み方だと思う人が多いだろう。事実、シェアハウスの住人の平均年齢は三二歳で、ほぼ全員が未婚だ。

しかし、シェアハウス業界の情報によると、直近の傾向では、40代以上の女性でシェアハウスに住みたい人が増えているという。ひとつは経済的理由。バリバリのキャリアウーマンで、年収が六〇〇万円とか一〇〇〇万円という女性が、リーマンショック以降年収を落とした。家賃12万円の1LDKのマンションに住んでいたが、考えてみれば夜寝るだけだ。寝るスペースは6畳しかない。LDK、風呂、トイレ、洗面をシェアでいいと割り切れば、家賃は六万円に減らせる。だったらシェアハウスに住もうかという人が増えた。

第二の理由はコミュニティ。40代になって、夫も子どももいないと、将来の自分の人生が不安になる。仕事のつながり以外に、困ったときに助け合えるような人とつながりを持って生きたいと思い始める。そのためには、まずシェアハウスに住むのがいいのではないかと考える人が増えた。

もちろん、離婚した女性がシェアハウスに住みたいと考えるケースも増えている。子連れのシングルマザー向けのシェアハウスも登場している。

また、子どものいる夫婦でもシェアハウスを希望する人が増えているという。そういう人たちは、子どもを、両親だけでなく、他人の中で育てたいと考えるらしい。

住人としてではなく、大家さんとしてシェアハウスを運営したいという人、特に団塊世代くらいの女性も増えているようだ。子どもが独立して空いた部屋、あるいは離婚して夫が出て行った部屋などを使ってシェアハウスに改装し、若い人に貸せば、自分の生き甲斐にもなるし、収入源にもなる。

このようにシェアハウスは、いろいろなニーズに応える形で今後ますます多様化し、増加しようとしている。

連載4

連載の第一回に書いたように、近年拡大しているシェア的な価値観の対極にあるのは、私有主義的な価値観である。私有主義的な価値観は、マイホーム、マイカーという言葉に象徴されるように、自分だけの、自分の家だけで占有する物を増やす、私有財産を増やすことによろこびを見出す。テレビも冷蔵庫も洗濯機も自分の家専用に買う。それが戦後日本の経済成長の駆動力となる価値観であった。

しかし、そもそも戦前の日本人の多くは、私有財産を持たなかった。一部の上流階級、富裕層だけが自分の土地、家を所有し、自動車、家電などを所有していた。中流階級のサラリーマンは、退職金で家を買うのが普通だったし、それとても土地は借地であることが多かった。労働者階級となれば、長屋暮らしで、最低限の衣服とせんべい布団と茶碗一式くらいしか私有物はなかった。娯楽と言えば町内のみんなで映画館に行き、洗濯は井戸端会議をしながらおこなった。風呂もなかったので銭湯に通った。つまり戦前の日本人、いや、昭和三〇年初頭までの日本人の多くは、必要なものは借りて済ませたり、みんなと一緒に利用したりしていたのであり、その意味では日本人の生活はとてもシェア的であり、私有主義的ではなかったのだ。

国民全員が私有主義的な価値観を原理に動き出すのは高度経済成長期である。だれもが、テレビも家電も車も家も買えるようにすることで経済が成長する、魔法のようなからくりが昭和30年代から40年代にかけてできあがったのである。

だから、近年若い世代を中心にしてシェア的な価値観が台頭してきたからと言って、実はそんなに驚くべきことではない。高度経済成長期からバブル期までの三〇年ほどの時代のほうが、長い歴史の中では異常だったとも言えるのである。

もちろん昔の生活に戻るのではない。消費者がいわば「消費の事業仕分け」を行い始めたのだ。クルマは私有したいが、家はシェアハウスでいいやとか、家は買いたいが、クルマはレンタルでいいやといったように、すべての物を私有するのではなく、どうしても私有したい物だけを私有し、レンタルや共有でいいものはそれで済ませる。そういう時代になってきたのである。

連載5

シェアハウスの話をすると、いったい赤の他人が同じ家に住んで、うまくやっていけるのかと聞かれることが多い。そもそもうまくやっていけない人はシェアハウスに住まない、うまくやっていける人だけが住む、もし住んでみてうまくやっていけなければ、出て行く、というのが回答である。

もうひとつ重要なのは、シェアハウスが新聞、雑誌、テレビなどで報道される場合、住人全員がみんな揃って和気あいあいとしている写真、映像が使われるが、これは、シェアハウスらしさを演出するために、住人にあえて集まってもらって撮影しているのである。

実際のシェアハウスでは、住人全員が揃うことは稀だ。仕事も違うし、勤務時間もまちまちだからだ。そんなに住人同士の交流が濃密なわけではないのだ。だから、住人同士の間に問題がそんなにたくさん起きるわけではない。他の住人と一緒にいたいときはいられる可能性があるし、一人になりたいときは個室でひとりになれる。これがシェアハウスの基本である。

三番目に重要なのは、現代の家庭生活がすでにシェアハウス的であるということだ。子どもが高校、大学くらいになれば、家族それぞれの生活時間もかなり違ってくるし、それぞれが夕飯を外食で済ませて帰宅する。家族それぞれに個室があり、必要なときにそれぞれが、LDKとバス、トイレ、洗面所などの空間を使っているだけである。とても個人主義的だ。

つまり、一緒に住んでいる人に血のつながりがあるかどうか以外は、一般家庭もシェアハウスもライフスタイルはほとんど同じである。だから、一般家庭で暮らしていた人がシェアハウスに引っ越しても、それほど生活が変わるわけではないのである。

連載6

シェア的な価値観は、シェアハウスにだけ現れているわけではない。私有とは、私専用に所有することであるが、そうではないやり方としては、全開も少し述べたように、自分だけで使うがレンタルで済ます、みんなで共有する、あるいはみんなで共同利用するという選択肢がありうる。マイカーを買えば私有だが、必要なときだけレンタカーで済ませたり、クルマを複数の人で共有したり、あるいはカーシェアリング会社のクルマを複数の人が共同利用したりするほうが賢いと多くの人々が考え始めている。トヨタもカーシェアリング事業を開始した。

また、中古車を買うことは、たしかに私有だけれども、前の所有者と時間差で共有しているという言い方もできる。クルマにかぎらず、あらゆる物について、中古を買うことはシェア的なのである。

そう考えると、この二〇年ほどの間、我々の暮らしの中に中古品を使うことが増えていることは明らかである。若い世代は古着を着ることがごく当たり前だし、インターネットのオークションを使って、誰かが一度使った物を安く買い取る人は非常に多い。衣服、靴、バッグ、装飾品、CD、本はもちろん、使用済みの化粧品までオークションで購入する人がいるという。

かくいう私も日頃から中古市場を活用している。買うのはほとんど古本であるが、一時期は中古オーディオをオークションで買いそろえた。売るほうは、いらなくなった衣服、靴、バッグ、CD、本など。これまでたくさん売ってきた。しかもオークションで売る場合は、買った値段で売れる。そもそもが中古なので、それ以上はあまり値下がりしないのである。

考えてみればマンションだって中古を買ったし、そのマンションは手狭になったので人に貸し、自分たち家族が今住んでいるのは中古の賃貸住宅である。物はあふれているし、十分なストックがあるので、新品など買わなくても、中古を買うだけで生活ができる。今はそういう時代なのである。

連載7

住宅については、リノベーションというのもシェア時代にふさわしい。リノベーションとは中古住宅を全面的に改装するといった意味である。リフォームとどう違うかというと、そもそもリフォームは和製英語なので、英語ではすべてリノベーションなのだが、あえて違いを言えば、リフォームはできるだけ新品らしくすることに目的がある。汚くなった壁を塗り直したり、壁紙を貼り直したり、床のクッションフロアを張り直したり、それからもちろんキッチンやお風呂や洗面台や便器を取り替える。そうやって新築に近づける。それが従来のリフォームである。

それに対して近年人気が増しているリノベーションとは、住宅メーカーや不動産会社が提供する画一的な住宅に対して、自分なりの個性的な空間に改造することだと言える。だから、壁は壁紙をはがしても、新しい壁紙は貼らず、白いペンキを無造作に塗るだけだったりする。天井は、張りをはずして、屋根裏を見せるようにする。流し台は、取り替えずに、50年前の木製やタイルのものをそのまま使う。窓枠も、アルミサッシに替えるのではなく、木製のものをそのまま使う。ドアノブも、古いドアに付いていた古い真鍮製の物を使い続ける。そのかわり、もちろん耐震補強は完璧に行う。たとえば、バスタブや便座はまったく新品に替える・・・。

こういうように、単にピカピカの新品に見せかけるのではない、古くなった物を新しい物に取り替えるだけではないのが、今日のリノベーションの特徴である。言い換えれば、過去をすべて否定するのではなく、過去の中のすぐれた部分、あるいは時間の積み重ねがあるからこその味わいを感じさせる部分については、それを積極的に残していくのが、今人気のリノベーションの本質である。それは過去の歴史と現在の時間のシェアとも言えるだろう。

連載8

都心近くの中古住宅をリノベーションしたシェアハウスに賃貸で住む、あるいは中古マンションを購入してリノベーションして住む若い世代が増えてきた。「郊外」の「新築」の「一戸建て」こそがマイホームだという「神話」が崩れてきたのだ。

こうした動きの背景には、そもそも住宅自体のストックが増え、空き家が増えているという事情がある。私の日頃の調査によると、埼玉県狭山市内の2LDK、52平米の1974年築の中古マンションがなんと390万円。千葉ニュータウンの97平米、1980年築のUR(旧・日本住宅公団)のマンションが830万円だった。東京都心で中古ワンルームマンションしか買えない値段で、郊外では、ファミリー向けのマンションが買える時代になっているのだ。団塊世代を中心とする現在の60代や、もう少し上の70代が買ったマイホームに資産価値がなくなる時代が来ているのである。また、東京で若者に人気のある高円寺のような街でも、ワンルームの家賃が月3.5万円から4万円ほどに下落している。バブル時代なら7万円はしたはずである。

こうした住宅価格の下落は、景気低迷も原因だが、重要なのは若い世代の変化だ。まず、そもそも若い世代の人口が減ってきている。また、あまり結婚をしなくなり、親元にずっと暮らす人が増え、結婚してもあまり出産しなくなった。もちろん、雇用が不安定化し、所得が低下している。このため新規に住宅を買う、借りる需要が減っているのである。

ところが、住宅業界は新築住宅を造り続ける。そうなると中古住宅はどんどん空き家になる。現在日本の総世帯数は約5000万世帯。対して住宅戸数は約5800万戸。つまり、住宅の14%、800万戸が余っている。空き家なのである。この空き家をどう活用するか。そこにもシェアの視点が有効である。次回はそうしたことを具体的に述べる。

連載9

現在、我が国では、住宅全体の14%、約800万戸が空き家になっているが、野村総合研究所の予測によると、現在の調子で新築住宅を供給した場合、空き家率は2040年に43%になる。新築住宅を今の6分の1に減らしたとしても空き家率は20%だという。住宅メーカー、開発業者が新築を造り続ければ、空き家が増え、空き家を増やさないようにすれば、住宅メーカー、開発業者が苦境に陥るというジレンマがある。

だが、発想を逆転すればどうだろうか。そもそも東京などの大都市圏では、一般のサラリーマンは通勤に1時間以上かかる土地に家を買っても、十分に広い家に住めてこなかった。庭は猫の額であり、ほとんどがガレージで占められていた。

しかしもし空き家が増え、空き地が増えれば、隣の家の土地を買ったり、借りたりできる。その土地を庭として使えば、庭の広さが50坪増える。そういう家が増えれば緑豊かな田園郊外らしい住宅地になるだろう。さらに、空き地を公園、市民農園、あるいはドッグランとして活用する手もある。

あるいは、一定の街区の中の数十軒の家が共同で一軒の空き家を買ったり、借りたりすることも考えられる。その空き家を、住民が共同利用する場所にするのだ。たとえば、住民同士がコミュニケーションを図れるカフェとか、主婦たちが趣味で作ったお菓子や雑貨を売る店とかにしてもよい。あるいは、高齢者福祉のための施設、定年後起業した人々のためのオフィスなどとして使ってもよいだろう。

空き家をまた住宅として売ったり、貸したりしようとしても、人口減少が進んでいくこれからの日本では買い手、借り手が見つかりにくい。また、空き家をそのまま放置すれば、雑草だらけになって、周辺住宅地の資産価値が下がるし、空き家が放火されたりする事件も起きている。

それよりは、住宅にこだわらず、お店や福祉施設やオフィスとして住民が共同利用する場所に転換していったほうが、住民の生活の質が向上するであろう。

連載10

空き家増加は、空き室増大時代でもある。完全な空き家になる前に、高齢者が一人だけで住むケースが増えるのだ。なかには、ずいぶん広い家に、たった一人で暮らす高齢者も増える。二階が3部屋か4部屋空いているということもある。

その部屋を、若い世代に貸したらどうだろう。私が2012年4月に上梓した『第四の消費』では、そうしたアイデアを少し書いたが、同書の中でも最も読者の共感を得た視点が、一人の若者が三人の高齢者を支えなければならない超高齢社会が来ると思うと暗くなるが、発想を逆転して、三人の高齢者が一人の若者を支える社会が来ると思えば、少しは明るい希望が持てるのではないかというものである。

たとえば、こういうことだ。東京の世田谷あたりの住宅地で、二階に空き室があるおばあさんが一人暮らしをしているとする。防犯面でも不安だし、重いものを動かしたり、電球を替えたりといった日常生活でも不便が多い。他方、現代の若者には、東京で仕事をして、チャンスをつかみたくても、所得が低くて東京に住めない人も多い。

だったら、この若者をおばあさんの家の二階に安い家賃で住んでもらう。ワンルームマンションなら7万円するところ、4万円で住む。そのかわり、おばあさんの日常生活を3万円分、つまり時給千円として30時間分支援する。つまり1日一時間だけおばあさんのために働く。

さらに隣に住むおじいさんは、自分のキャリアを活かして、若者に仕事についての知識を与えたり、人脈をいかして若者が仕事のチャンスを広げられるようにしたりする。そのまた隣のおばあさんは、亡くなった夫の蔵書を若者に貸してあげる。こういったように、高齢者がみずからの家屋、知識、経験、人脈、蔵書などの資産を少しずつシェアしていけば、三人の高齢者が一人の若者を支えることができるだろう。こうなればもう、単なるシェアハウスではない。街全体がシェア的な価値観でつながる「シェアタウン」になるのである。

連載11

若い世代が高齢者の家事を手伝うということは、実際すでにビジネスになり始めている。東京練馬区のマンモス団地、光が丘団地では、住民の高齢化に伴い、団地内の御用聞きビジネスが成長している。

2001年に創立した株式会社ファスがそれで、最初は有限会社として、独立行政法人都市再生機構へ土地の斡旋を行う不動産仲介事業、およびそれに伴う民間企業へのコンサルティング業務を行ってきた。それが近年、「住」に関するさまざまなサービス事業を行うようになった。具体的には、5分間100円で各種の生活支援を行う。たとえば、ぞうきんがけ、ゴミ出し、電球の交換など、本当に日常生活の些細なことである。

しかし、高齢者にとっては、それすら難しくなっている。まして高層マンションでは、外に出ることが減りがちであり、電球を買いに行くのですらおっくうになる。電球を買っても、踏み台に登って電球を交換することができない高齢者も多い。だから、こうした細かな生活サービスは本当にありがたがられる。しかも、単に家事を手伝ってくれたこと自体が感謝されるだけでなく、仕事のついでに会話が生まれることもまた、一人暮らしの高齢者にとっては重要な癒しになるのである。

最近は高齢者の話をひたすら聴くだけの「傾聴」というボランティアもあるそうだ。個人化、孤独化が進んだ現代社会では、自分の話を聴いてくれる人がいるだけでも価値があるのだ。

株式会社ファスは2012年には多摩ニュータウンでの活動も開始した。今後、高齢化が進んだ大規模団地やニュータウンで、同種のサービスが増えることが期待されるであろう。前回書いたように、若者が団地に安い家賃で住む代わりに、高齢者への支援を行うような仕組みをつくれば、若者の実質的な収入が上がり、高齢者の生活の質が向上し、団地のコミュニティが再生され、防犯、防災面でも安心度が向上するなど、いろいろな面でメリットがあるだろう。

連載12

これまでの連載で私は、これからの社会におけるシェアの重要性を主張してきた。それは単に、家や部屋という空間をシェアするということに経済的なメリットがあるからというだけではない。家や部屋を貸すことで、人と人のつながりが生まれ、人の持つさまざまな資源がシェアされるということが重要なのである。

私には貸せる家も部屋もないという人もいるだろう。そういう人はつながりをつくれないのか。そんなことはない。長期間貸さなくてもいいのだ。土曜の午後だけ一部屋を会議室として貸すのでもよい。天気のいい日だけ、縁側を貸すのでもよい。花がきれいに咲いた庭に、日曜日だけ人を招き入れるのでもよい。読書好きの人たちのために、自分の蔵書の一部を公開するだけでもよいのである。時間的にも空間的にも、部分的に貸すだけでよいのだ。それぞれの人が、ほんの少しでいいから自分を開いていき、自分が出せるカードを出す。それらのカードをみんなでシェアする。そういう人たちが増えれば、ほとんどお金をかけなくても、豊かな生活ができるのではないだろうか。税金も増やさなくもいいのではないだろうか。

貸すのは知識や経験や労働力でもよい。手を貸す・借りる、力を貸す・借りる、知恵を貸す・借りる。それがシェアの基本である。知識、経験なんて私にはない、という人もいるだろう。だが、そんな大それたものでなくてもよいのだ。ごく普通の家庭料理のつくり方だって貴重な知識、経験である。過去から引き継がれてきた生活の知恵が、古い世代から新しい世代にまた受け渡されていく。それは日本の文化という観点からも重要なことであろう。

近年、「シェア」という言葉が新聞、テレビなどでよく聞かれるようになった。友人とルームシェアをしたり、他人と一緒にシェアハウスに住む人が増えている。あるいは他人と自動車を共同利用するカーシェアリングをする人も増えている。

住宅と自動車といえば、マイホーム、マイカーという言葉に象徴されるように、自分専用のものを私有することがこれまでは人々のよろこびであり、幸福でもあり、大げさに言えば人生の目標だった。ところが、住宅と自動車を私有しなくていい、借りたり、共同利用したりすれば十分だと考える人たちが増えてきたのである。なぜそうなったのか。本連載ではまずそこを考えていきたい。

まずは住宅について。若者があまり家を買わなくなったと言われて久しい。家を買うのは、多くは結婚して子供をもうけた夫婦だから、そもそも結婚をしない、子供を作らない人が増えている現在、家を買わない人が増えるのは当然である。しかし、子どものいる夫婦ですら、家を買わなくなっている。

その理由は、まず経済的に明るい見通しが持てないことだ。自分の会社もいつまであるかわからないし、自分が将来リストラされないとも限らない。そういう状況下で三〇年ものローンを組んでマイホームを買うのはリスキーであると感じる人が増えている。

だが、マイホームを買わなくても、普通の賃貸住宅に住めばいいものだが、賃貸住宅でも飽きたらずに、友達とルームシェアしたり、他人とシェアハウスに住んだりする人が増えているのである。

私の行った調査では、20代の未婚の一人暮らしの女性のうち5%ほどがルームシェアやシェアハウスで住んでいるし、25%以上が今後シェアハウスに住んでもいいと思っている。シェアハウス業界の予測でも、将来、単身者の3割が一度はシェアハウスに住むようになるという。

連載2

シェアハウスに住むメリットは何だろうか。ひとつは、シェアハウスの多様性である。外観、インテリアのデザインがいろいろあり、自分の好みの家が選べる。普通の住宅だと、独身者はワンルームマンション、結婚したらライオンズマンションというぐあいで、外観も間取りもインテリアのデザインも画一的だった。ところがシェアハウスなら、築六〇年の古い家を改造したものもあれば、新築もある。古民家風のものもあれば、都会的なデザインのものもある。それらの中から選ぶことが出来るのだ。

第二に、エコノミーでありエコロジカルである。普通の賃貸住宅と違って初期投資が少ない。敷金、礼金がないし、家電、家具、食器などがすでに備わっているので、自分で買う必要がない。極端に言えば、スーツケースに衣類だけ詰め込んでくれば引っ越し完了である。維持費も安い。水道代も光熱費もワンルームマンションに住むより、シェアハウスに10人一緒に住んだほうが安い。新聞代も安くてすむ。雑誌などもシェアできる。

第三に、コミュニティがある。まったくご近所づきあいのないワンルームマンションと違って、帰宅すれば仲間がいる。一緒にご飯を食べたり、ビデオを見たり、仕事の愚痴を言ってストレス解消したりできる。単に経済的な理由だけではなく、人とのつながりを求める気持ちがシェアハウスの人気拡大の背景にあるのだ。

第四に、コミュニティがあるからこそセキュリティがある。3.11の大震災後、シェアハウスの住人は、シェアハウスに住んでいてよかったねえと満足したらしい。災害時、一人で住むよりみんなで住んでいたほうが心強い。防犯上も安心である。病気になったときに助けてもらえる。

このように考えると、シェアハウスには現代人が社会に求める価値が揃っていると言えるのだ。逆に言えば、社会がシェアハウスのようになったら、もっと生きやすいのではないか。

連載3

シェアハウスは未婚の若い世代の住み方だと思う人が多いだろう。事実、シェアハウスの住人の平均年齢は三二歳で、ほぼ全員が未婚だ。

しかし、シェアハウス業界の情報によると、直近の傾向では、40代以上の女性でシェアハウスに住みたい人が増えているという。ひとつは経済的理由。バリバリのキャリアウーマンで、年収が六〇〇万円とか一〇〇〇万円という女性が、リーマンショック以降年収を落とした。家賃12万円の1LDKのマンションに住んでいたが、考えてみれば夜寝るだけだ。寝るスペースは6畳しかない。LDK、風呂、トイレ、洗面をシェアでいいと割り切れば、家賃は六万円に減らせる。だったらシェアハウスに住もうかという人が増えた。

第二の理由はコミュニティ。40代になって、夫も子どももいないと、将来の自分の人生が不安になる。仕事のつながり以外に、困ったときに助け合えるような人とつながりを持って生きたいと思い始める。そのためには、まずシェアハウスに住むのがいいのではないかと考える人が増えた。

もちろん、離婚した女性がシェアハウスに住みたいと考えるケースも増えている。子連れのシングルマザー向けのシェアハウスも登場している。

また、子どものいる夫婦でもシェアハウスを希望する人が増えているという。そういう人たちは、子どもを、両親だけでなく、他人の中で育てたいと考えるらしい。

住人としてではなく、大家さんとしてシェアハウスを運営したいという人、特に団塊世代くらいの女性も増えているようだ。子どもが独立して空いた部屋、あるいは離婚して夫が出て行った部屋などを使ってシェアハウスに改装し、若い人に貸せば、自分の生き甲斐にもなるし、収入源にもなる。

このようにシェアハウスは、いろいろなニーズに応える形で今後ますます多様化し、増加しようとしている。

連載4

連載の第一回に書いたように、近年拡大しているシェア的な価値観の対極にあるのは、私有主義的な価値観である。私有主義的な価値観は、マイホーム、マイカーという言葉に象徴されるように、自分だけの、自分の家だけで占有する物を増やす、私有財産を増やすことによろこびを見出す。テレビも冷蔵庫も洗濯機も自分の家専用に買う。それが戦後日本の経済成長の駆動力となる価値観であった。

しかし、そもそも戦前の日本人の多くは、私有財産を持たなかった。一部の上流階級、富裕層だけが自分の土地、家を所有し、自動車、家電などを所有していた。中流階級のサラリーマンは、退職金で家を買うのが普通だったし、それとても土地は借地であることが多かった。労働者階級となれば、長屋暮らしで、最低限の衣服とせんべい布団と茶碗一式くらいしか私有物はなかった。娯楽と言えば町内のみんなで映画館に行き、洗濯は井戸端会議をしながらおこなった。風呂もなかったので銭湯に通った。つまり戦前の日本人、いや、昭和三〇年初頭までの日本人の多くは、必要なものは借りて済ませたり、みんなと一緒に利用したりしていたのであり、その意味では日本人の生活はとてもシェア的であり、私有主義的ではなかったのだ。

国民全員が私有主義的な価値観を原理に動き出すのは高度経済成長期である。だれもが、テレビも家電も車も家も買えるようにすることで経済が成長する、魔法のようなからくりが昭和30年代から40年代にかけてできあがったのである。

だから、近年若い世代を中心にしてシェア的な価値観が台頭してきたからと言って、実はそんなに驚くべきことではない。高度経済成長期からバブル期までの三〇年ほどの時代のほうが、長い歴史の中では異常だったとも言えるのである。

もちろん昔の生活に戻るのではない。消費者がいわば「消費の事業仕分け」を行い始めたのだ。クルマは私有したいが、家はシェアハウスでいいやとか、家は買いたいが、クルマはレンタルでいいやといったように、すべての物を私有するのではなく、どうしても私有したい物だけを私有し、レンタルや共有でいいものはそれで済ませる。そういう時代になってきたのである。

連載5

シェアハウスの話をすると、いったい赤の他人が同じ家に住んで、うまくやっていけるのかと聞かれることが多い。そもそもうまくやっていけない人はシェアハウスに住まない、うまくやっていける人だけが住む、もし住んでみてうまくやっていけなければ、出て行く、というのが回答である。

もうひとつ重要なのは、シェアハウスが新聞、雑誌、テレビなどで報道される場合、住人全員がみんな揃って和気あいあいとしている写真、映像が使われるが、これは、シェアハウスらしさを演出するために、住人にあえて集まってもらって撮影しているのである。

実際のシェアハウスでは、住人全員が揃うことは稀だ。仕事も違うし、勤務時間もまちまちだからだ。そんなに住人同士の交流が濃密なわけではないのだ。だから、住人同士の間に問題がそんなにたくさん起きるわけではない。他の住人と一緒にいたいときはいられる可能性があるし、一人になりたいときは個室でひとりになれる。これがシェアハウスの基本である。

三番目に重要なのは、現代の家庭生活がすでにシェアハウス的であるということだ。子どもが高校、大学くらいになれば、家族それぞれの生活時間もかなり違ってくるし、それぞれが夕飯を外食で済ませて帰宅する。家族それぞれに個室があり、必要なときにそれぞれが、LDKとバス、トイレ、洗面所などの空間を使っているだけである。とても個人主義的だ。

つまり、一緒に住んでいる人に血のつながりがあるかどうか以外は、一般家庭もシェアハウスもライフスタイルはほとんど同じである。だから、一般家庭で暮らしていた人がシェアハウスに引っ越しても、それほど生活が変わるわけではないのである。

連載6

シェア的な価値観は、シェアハウスにだけ現れているわけではない。私有とは、私専用に所有することであるが、そうではないやり方としては、全開も少し述べたように、自分だけで使うがレンタルで済ます、みんなで共有する、あるいはみんなで共同利用するという選択肢がありうる。マイカーを買えば私有だが、必要なときだけレンタカーで済ませたり、クルマを複数の人で共有したり、あるいはカーシェアリング会社のクルマを複数の人が共同利用したりするほうが賢いと多くの人々が考え始めている。トヨタもカーシェアリング事業を開始した。

また、中古車を買うことは、たしかに私有だけれども、前の所有者と時間差で共有しているという言い方もできる。クルマにかぎらず、あらゆる物について、中古を買うことはシェア的なのである。

そう考えると、この二〇年ほどの間、我々の暮らしの中に中古品を使うことが増えていることは明らかである。若い世代は古着を着ることがごく当たり前だし、インターネットのオークションを使って、誰かが一度使った物を安く買い取る人は非常に多い。衣服、靴、バッグ、装飾品、CD、本はもちろん、使用済みの化粧品までオークションで購入する人がいるという。

かくいう私も日頃から中古市場を活用している。買うのはほとんど古本であるが、一時期は中古オーディオをオークションで買いそろえた。売るほうは、いらなくなった衣服、靴、バッグ、CD、本など。これまでたくさん売ってきた。しかもオークションで売る場合は、買った値段で売れる。そもそもが中古なので、それ以上はあまり値下がりしないのである。

考えてみればマンションだって中古を買ったし、そのマンションは手狭になったので人に貸し、自分たち家族が今住んでいるのは中古の賃貸住宅である。物はあふれているし、十分なストックがあるので、新品など買わなくても、中古を買うだけで生活ができる。今はそういう時代なのである。

連載7

住宅については、リノベーションというのもシェア時代にふさわしい。リノベーションとは中古住宅を全面的に改装するといった意味である。リフォームとどう違うかというと、そもそもリフォームは和製英語なので、英語ではすべてリノベーションなのだが、あえて違いを言えば、リフォームはできるだけ新品らしくすることに目的がある。汚くなった壁を塗り直したり、壁紙を貼り直したり、床のクッションフロアを張り直したり、それからもちろんキッチンやお風呂や洗面台や便器を取り替える。そうやって新築に近づける。それが従来のリフォームである。

それに対して近年人気が増しているリノベーションとは、住宅メーカーや不動産会社が提供する画一的な住宅に対して、自分なりの個性的な空間に改造することだと言える。だから、壁は壁紙をはがしても、新しい壁紙は貼らず、白いペンキを無造作に塗るだけだったりする。天井は、張りをはずして、屋根裏を見せるようにする。流し台は、取り替えずに、50年前の木製やタイルのものをそのまま使う。窓枠も、アルミサッシに替えるのではなく、木製のものをそのまま使う。ドアノブも、古いドアに付いていた古い真鍮製の物を使い続ける。そのかわり、もちろん耐震補強は完璧に行う。たとえば、バスタブや便座はまったく新品に替える・・・。

こういうように、単にピカピカの新品に見せかけるのではない、古くなった物を新しい物に取り替えるだけではないのが、今日のリノベーションの特徴である。言い換えれば、過去をすべて否定するのではなく、過去の中のすぐれた部分、あるいは時間の積み重ねがあるからこその味わいを感じさせる部分については、それを積極的に残していくのが、今人気のリノベーションの本質である。それは過去の歴史と現在の時間のシェアとも言えるだろう。

連載8

都心近くの中古住宅をリノベーションしたシェアハウスに賃貸で住む、あるいは中古マンションを購入してリノベーションして住む若い世代が増えてきた。「郊外」の「新築」の「一戸建て」こそがマイホームだという「神話」が崩れてきたのだ。

こうした動きの背景には、そもそも住宅自体のストックが増え、空き家が増えているという事情がある。私の日頃の調査によると、埼玉県狭山市内の2LDK、52平米の1974年築の中古マンションがなんと390万円。千葉ニュータウンの97平米、1980年築のUR(旧・日本住宅公団)のマンションが830万円だった。東京都心で中古ワンルームマンションしか買えない値段で、郊外では、ファミリー向けのマンションが買える時代になっているのだ。団塊世代を中心とする現在の60代や、もう少し上の70代が買ったマイホームに資産価値がなくなる時代が来ているのである。また、東京で若者に人気のある高円寺のような街でも、ワンルームの家賃が月3.5万円から4万円ほどに下落している。バブル時代なら7万円はしたはずである。

こうした住宅価格の下落は、景気低迷も原因だが、重要なのは若い世代の変化だ。まず、そもそも若い世代の人口が減ってきている。また、あまり結婚をしなくなり、親元にずっと暮らす人が増え、結婚してもあまり出産しなくなった。もちろん、雇用が不安定化し、所得が低下している。このため新規に住宅を買う、借りる需要が減っているのである。

ところが、住宅業界は新築住宅を造り続ける。そうなると中古住宅はどんどん空き家になる。現在日本の総世帯数は約5000万世帯。対して住宅戸数は約5800万戸。つまり、住宅の14%、800万戸が余っている。空き家なのである。この空き家をどう活用するか。そこにもシェアの視点が有効である。次回はそうしたことを具体的に述べる。

連載9

現在、我が国では、住宅全体の14%、約800万戸が空き家になっているが、野村総合研究所の予測によると、現在の調子で新築住宅を供給した場合、空き家率は2040年に43%になる。新築住宅を今の6分の1に減らしたとしても空き家率は20%だという。住宅メーカー、開発業者が新築を造り続ければ、空き家が増え、空き家を増やさないようにすれば、住宅メーカー、開発業者が苦境に陥るというジレンマがある。

だが、発想を逆転すればどうだろうか。そもそも東京などの大都市圏では、一般のサラリーマンは通勤に1時間以上かかる土地に家を買っても、十分に広い家に住めてこなかった。庭は猫の額であり、ほとんどがガレージで占められていた。

しかしもし空き家が増え、空き地が増えれば、隣の家の土地を買ったり、借りたりできる。その土地を庭として使えば、庭の広さが50坪増える。そういう家が増えれば緑豊かな田園郊外らしい住宅地になるだろう。さらに、空き地を公園、市民農園、あるいはドッグランとして活用する手もある。

あるいは、一定の街区の中の数十軒の家が共同で一軒の空き家を買ったり、借りたりすることも考えられる。その空き家を、住民が共同利用する場所にするのだ。たとえば、住民同士がコミュニケーションを図れるカフェとか、主婦たちが趣味で作ったお菓子や雑貨を売る店とかにしてもよい。あるいは、高齢者福祉のための施設、定年後起業した人々のためのオフィスなどとして使ってもよいだろう。

空き家をまた住宅として売ったり、貸したりしようとしても、人口減少が進んでいくこれからの日本では買い手、借り手が見つかりにくい。また、空き家をそのまま放置すれば、雑草だらけになって、周辺住宅地の資産価値が下がるし、空き家が放火されたりする事件も起きている。

それよりは、住宅にこだわらず、お店や福祉施設やオフィスとして住民が共同利用する場所に転換していったほうが、住民の生活の質が向上するであろう。

連載10

空き家増加は、空き室増大時代でもある。完全な空き家になる前に、高齢者が一人だけで住むケースが増えるのだ。なかには、ずいぶん広い家に、たった一人で暮らす高齢者も増える。二階が3部屋か4部屋空いているということもある。

その部屋を、若い世代に貸したらどうだろう。私が2012年4月に上梓した『第四の消費』では、そうしたアイデアを少し書いたが、同書の中でも最も読者の共感を得た視点が、一人の若者が三人の高齢者を支えなければならない超高齢社会が来ると思うと暗くなるが、発想を逆転して、三人の高齢者が一人の若者を支える社会が来ると思えば、少しは明るい希望が持てるのではないかというものである。

たとえば、こういうことだ。東京の世田谷あたりの住宅地で、二階に空き室があるおばあさんが一人暮らしをしているとする。防犯面でも不安だし、重いものを動かしたり、電球を替えたりといった日常生活でも不便が多い。他方、現代の若者には、東京で仕事をして、チャンスをつかみたくても、所得が低くて東京に住めない人も多い。

だったら、この若者をおばあさんの家の二階に安い家賃で住んでもらう。ワンルームマンションなら7万円するところ、4万円で住む。そのかわり、おばあさんの日常生活を3万円分、つまり時給千円として30時間分支援する。つまり1日一時間だけおばあさんのために働く。

さらに隣に住むおじいさんは、自分のキャリアを活かして、若者に仕事についての知識を与えたり、人脈をいかして若者が仕事のチャンスを広げられるようにしたりする。そのまた隣のおばあさんは、亡くなった夫の蔵書を若者に貸してあげる。こういったように、高齢者がみずからの家屋、知識、経験、人脈、蔵書などの資産を少しずつシェアしていけば、三人の高齢者が一人の若者を支えることができるだろう。こうなればもう、単なるシェアハウスではない。街全体がシェア的な価値観でつながる「シェアタウン」になるのである。

連載11

若い世代が高齢者の家事を手伝うということは、実際すでにビジネスになり始めている。東京練馬区のマンモス団地、光が丘団地では、住民の高齢化に伴い、団地内の御用聞きビジネスが成長している。

2001年に創立した株式会社ファスがそれで、最初は有限会社として、独立行政法人都市再生機構へ土地の斡旋を行う不動産仲介事業、およびそれに伴う民間企業へのコンサルティング業務を行ってきた。それが近年、「住」に関するさまざまなサービス事業を行うようになった。具体的には、5分間100円で各種の生活支援を行う。たとえば、ぞうきんがけ、ゴミ出し、電球の交換など、本当に日常生活の些細なことである。

しかし、高齢者にとっては、それすら難しくなっている。まして高層マンションでは、外に出ることが減りがちであり、電球を買いに行くのですらおっくうになる。電球を買っても、踏み台に登って電球を交換することができない高齢者も多い。だから、こうした細かな生活サービスは本当にありがたがられる。しかも、単に家事を手伝ってくれたこと自体が感謝されるだけでなく、仕事のついでに会話が生まれることもまた、一人暮らしの高齢者にとっては重要な癒しになるのである。

最近は高齢者の話をひたすら聴くだけの「傾聴」というボランティアもあるそうだ。個人化、孤独化が進んだ現代社会では、自分の話を聴いてくれる人がいるだけでも価値があるのだ。

株式会社ファスは2012年には多摩ニュータウンでの活動も開始した。今後、高齢化が進んだ大規模団地やニュータウンで、同種のサービスが増えることが期待されるであろう。前回書いたように、若者が団地に安い家賃で住む代わりに、高齢者への支援を行うような仕組みをつくれば、若者の実質的な収入が上がり、高齢者の生活の質が向上し、団地のコミュニティが再生され、防犯、防災面でも安心度が向上するなど、いろいろな面でメリットがあるだろう。

連載12

これまでの連載で私は、これからの社会におけるシェアの重要性を主張してきた。それは単に、家や部屋という空間をシェアするということに経済的なメリットがあるからというだけではない。家や部屋を貸すことで、人と人のつながりが生まれ、人の持つさまざまな資源がシェアされるということが重要なのである。

私には貸せる家も部屋もないという人もいるだろう。そういう人はつながりをつくれないのか。そんなことはない。長期間貸さなくてもいいのだ。土曜の午後だけ一部屋を会議室として貸すのでもよい。天気のいい日だけ、縁側を貸すのでもよい。花がきれいに咲いた庭に、日曜日だけ人を招き入れるのでもよい。読書好きの人たちのために、自分の蔵書の一部を公開するだけでもよいのである。時間的にも空間的にも、部分的に貸すだけでよいのだ。それぞれの人が、ほんの少しでいいから自分を開いていき、自分が出せるカードを出す。それらのカードをみんなでシェアする。そういう人たちが増えれば、ほとんどお金をかけなくても、豊かな生活ができるのではないだろうか。税金も増やさなくもいいのではないだろうか。

貸すのは知識や経験や労働力でもよい。手を貸す・借りる、力を貸す・借りる、知恵を貸す・借りる。それがシェアの基本である。知識、経験なんて私にはない、という人もいるだろう。だが、そんな大それたものでなくてもよいのだ。ごく普通の家庭料理のつくり方だって貴重な知識、経験である。過去から引き継がれてきた生活の知恵が、古い世代から新しい世代にまた受け渡されていく。それは日本の文化という観点からも重要なことであろう。