↑ NHKの番組を見て、「卑弥呼とは世襲足媛である事の証明」を載せました。

漢字の「龍」と「竜」の違いを知りたくて調べていると、月王家やメソポタミアの蛇一族とに関係していった為、結局、多くの漢字は日本人が作ったんじゃないの?って思えて来ました。

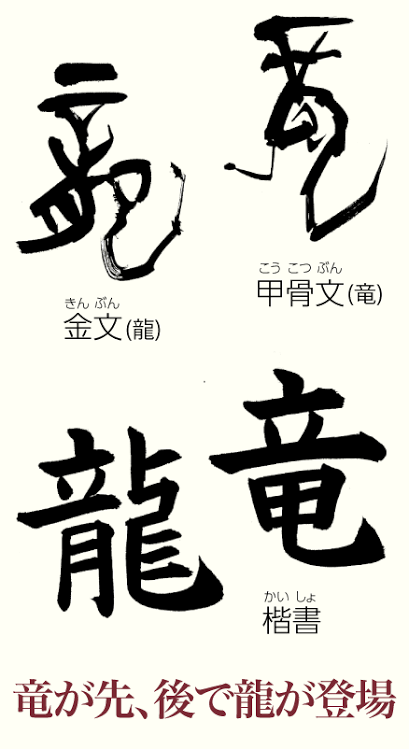

まずは普通の解説、「竜と龍の違い」で検索すると次の様な表示が最初にきました、「坂本龍馬・芥川龍之介自身は,「龍」の字を用いていました。 「龍」を簡単にした字が「竜」です。 現在,「龍」は人名用漢字で,「竜」は常用漢字です。 歴史人物の表記については,統一のルールがあるわけではありません。」とあります。

私の認識も同じようなもので、旧字体と新字体の違いくらいに思っていました。

更に調べると、産経国際書会のページに次の様な解説がありました。

証拠をもって説明されていますので、竜が先で後から龍が生まれたとして良さそうです。

もう一つ重要な点が、「留意すべきは、「竜」や「龍」は中国本土で使われず、知る人も少ないこと。簡体字「龙」が一般的なんだ。一方、台湾や香港など繁体字を使う地域の場合、「龙」ではなく「龍」が日常的だね。」とある事です。

これは重要な事を示していて、漢字の本場と目されている中国では使われていないが、中国の「金文」や「甲骨文字」にはあり日本では使われているという事実が分かるのです、甲骨文字や金文は「日本人が残した文字」という証拠になりえるという意味です。(これまでの歴史観では気付けない事実ですね。)

また台湾や香港は日本人(龍王)の支配地域だった事を「龍」の漢字が教えてくれています。

では、金文の「龍」の成り立ちを見ると、「冠+月+蛇」になっているそうです、特に蛇はメソポタミアの象形文字(ウルク古拙文字)そのもので、私の仮説を証明してくれています。

これまで分かってきた成果からは、コレ以外の解釈は出来ないと思います。

だから生まれたのは日本人が「太陽と月」に分かれた後なので、「天御中主神=伏羲=ノア」が定めて以降となります、ということは四千年前より後だと分かりますね。(古すぎてどうでもいーわって思っちゃいますね。自分でも書いてても思います。)

ということは、ナーガラージャたちも月王家から分かれたという事になり、太陽王家から分かれた部族がナーガラージャとなったという認識は間違っていた事になります。(じゃないと龍の称号は使えない事が漢字の成り立ちから理解できるからてす。月王家の血筋以外は使えないぞっと、歴史的にも示しています。)

という訳で「竜」はナーガで概念上の竜の事で、龍は月王家に生まれた大王を指す言葉が龍=竜と習合したものだと思います。

なんちゃ〜ない、漢字からルーツが分かるなんて日本人らしくてステキですね、日本人が漢字を手放さなかったのも、中国の下に付くという意味ではなくて、漢字の成立にガッツリ関与していた為だと思います。(古墳時代は部族ごとに神代文字を使っていたと考えます。日本は祭祀王はいても、言語・行政の仕組みは部族ごとに任されているという考え方だった事が残されている情報から伝わってきます。)

始皇帝の時に乱立していた漢字を統一したらしいので、その時に日本人が使う漢字に揃えられた可能性もあると思います。(始皇帝は日本人という意識が強かったのかも。)

そして龍が生まれたすぐ後ぐらいに日本に戻った(月王家が)ので、中国国内ではマイナーなままだった可能性がありますね。

という事で、竜と龍の違いを調べたら、月王家と龍王にたどり着いたというオチになりました。(笑)

お笑い芸人でもオチがつきまくるネタを用意するのは大変なのに、四千年前からオチを用意されていた事に気づいちゃいましたね。(笑)

龍海