こんにちは、tasanです。

さて、今回のテーマは円安です。それで、昨今は150円台の極端な円安ですが、原因は何なのか?それは、先に答えを言ってしまえば、

・黒田バズーカによる金融緩和

です。ならば

・解決方法:

逆に金融引き締めで、もとに戻せばいいんじゃないか?ってことで、金利を上げよう!という話になるわけですが・・・?

・問題点:

そもそも、景気が悪いから、金融緩和=ゼロ金利政策を1999年からやっていた。それなのに、金利を上げるのか???

・答え(面倒くさいから、先に書いてしまう)

景気が良ければ、金利を上げても問題ないわけだ。ならば、教科書通り、景気が悪いときは国債発行だ。

・イチャモン

国債発行したら、物価が上がって、円安になってしまう!

>>

はい、面倒くさいですね!というわけで、円安に物価マンが絡んでくるわけです。私が〇〇マンというときは、たいてい揶揄しています。はい。

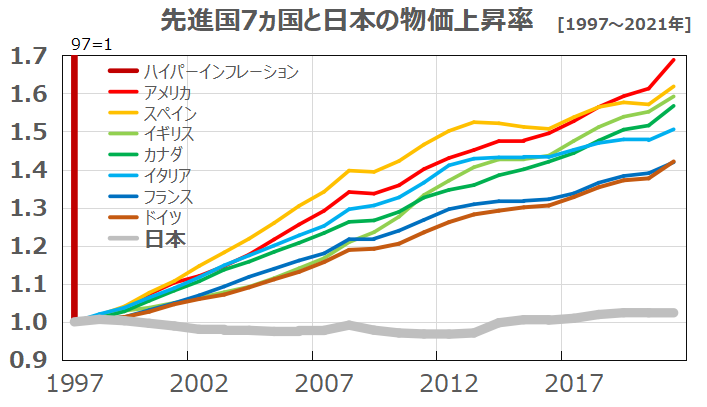

だって、物価なんて増え続けてきたことしかありませんからね。特にイチャモンと書いた通り、最後の物価→円安ロジックに関しては、完全に勘違いとなります。

だって、国債発行もとい政府の負債の増加率や、物価の増加率でみると、日本って世界最低クラスなわけですよ。

つまり、国債発行&物価ロジックで行くと、日本って超円高なんですね。はい、タイトル回収です。だから民主党政権のとき、超円高になっていたわけでしょう?

それを、国債発行しないで、金利操作でごまかして、景気回復しないで、円高→円安に転換だけ、させたわけです。

そして今になって、円安ブーストが、海外インフレも相まって、クビを絞めているわけですね。

物価は世界中増え続けるので、輸入コストは上がって当然です。それで、日本は所得倍増しなかったら、苦しくなるだけに決まってますよね。

金利というお化粧で、所得倍増をせずに、ごまかしていたツケが到来したわけです。所得倍増していないのは、ごまかせませんね。

>>

というわけで、いま述べたことをデータで見ていきましょう。まず円安から。

>> 円安とはいっても、為替レートはいくつかある

1.実際の取引の為替相場=名目為替レート←みんなが言うのはこれ

2.それを物価割したもの=実質為替レート

3.両国の価格から計算だ=購買力平価PPP(例、ビックマック指数)※

※ ビックマックが500円と5ドルだ→だったら1ドル100円だ、と計算できる。

皆さんが円安だ!と言っているのは、1番になります。だから、直接物価(価格)と関係あるかは、このままではわかりませんね。

物価と関係してくるのは2と3ですね。では、1と2と3の関係はどうなんでしょうか?それと物価の関係は?

それをまとめて表にしたのが、以下の通りです。

久しぶりに相関一覧表です。2025年1月時点で作成しました。説明すると、

1.名目為替レート=Monthly-Average 月間平均

2.実質実効為替レート指数=実効ってついてるけど、まぁよし

3.CPI、CGPI、EPI、これは全てPPPです。

実効とは。例えば1ドル100円だと、対アメリカですが、そうではなく、世界中で見た場合の相対評価、それが実効です。

また、PPPはそれぞれ、消費者物価、企業物価、輸出物価となります。PPPは両国の価格から計算しますが、その使っている価格が違うわけです。

それで、名目為替レートや実質為替レートと、最も相性のよいPPPは、輸出物価EPIだとわかりました。一番下の横一列、87%や-76%があります。

とはいえ、他のPPPがダメか?というと、そうでもありません。

国際通貨研究所の、元データを見れば、それもわかりやすいでしょう。

見方としては、赤、緑、水色の3本線がPPP=物価から計算してみた為替レートです。

そして、3本線の中で暴れていたり、近年は飛び出している、紺色の実勢相場が、実際の名目為替レートです。

普段はPPPの3本線の中にいたはずなので、PPP=だいたい名目レートだろう?という推測が成り立っていたんですね。

でも、今回、名目レートが、3本線の上に飛び出しました。上に行くほど円安です。名目レートが円安というわけです。

物価から計算して、このくらいだろう?というPPPレートが、役に立たなかったんですね。

だから、これは異常ではないか?ということで、PPP購買力平価のパズル、なんて言われてもいるそうです。

たまにそんな記事があるので、これであなたも専門紙を読める仲間入りです。おめでとうございます!

>> では、いつからPPPレート名目レートが合わないのか?

先に結論に戻ると、それは2013-2014年あたりの、金利操作によるものです。

民主党政権から、第二次安倍政権に変わるときに、日本銀行の総裁が、白川氏から、黒田氏に代わり、黒田バズーカが有名になりました。

これは、極端な円高が発生していて、日銀の黒田氏が、金融緩和をして、一気に円安になりました。

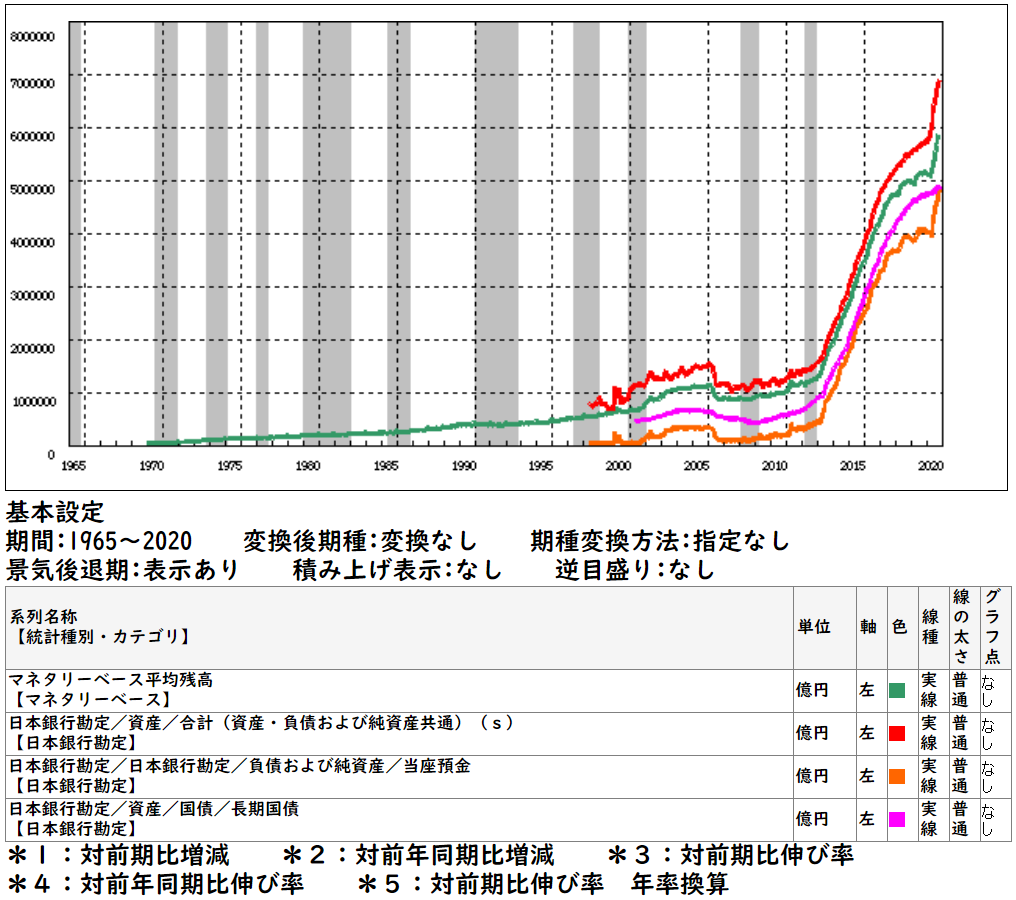

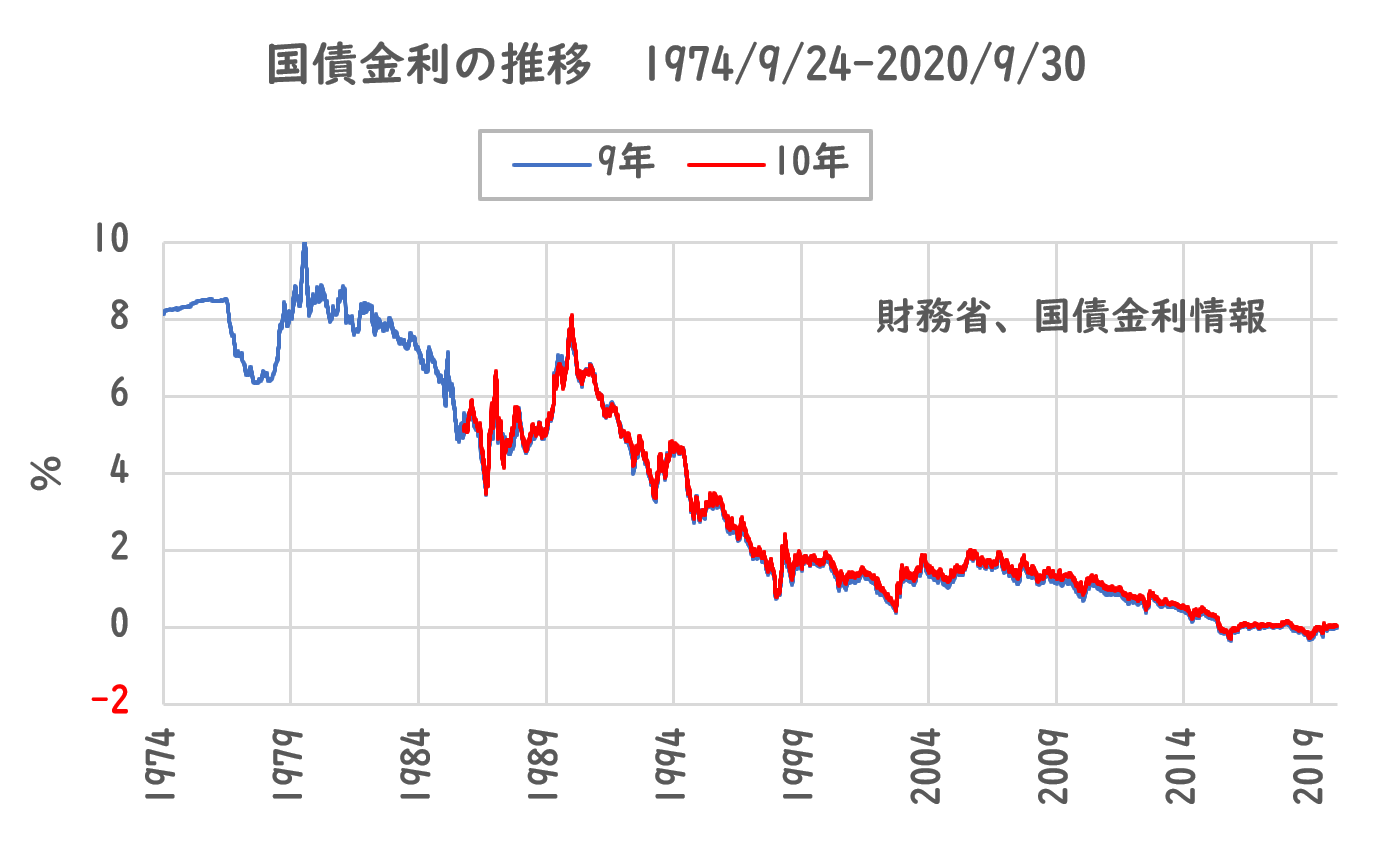

具体的には、日銀に国債を買わせました。既にゼロ金利だったのに、マイナス金利に向かわせました。

当時、円高1ドル70円台にもなったので、アベノミクスだ!と礼賛されたわけです。というのも、言うことを聞かなければ、日銀の人事権に介入するぞ、で、黒田氏に変わったわけですからね。中央銀行の独立性など建前です。

・・・おわかりでしょうか?金利操作がなければ、今って、円高なんですよ。

その痕跡は至るところに残っています。

・だいたい、緑の企業物価PPPの中央辺りにいたのに、急に跳ね上がっている

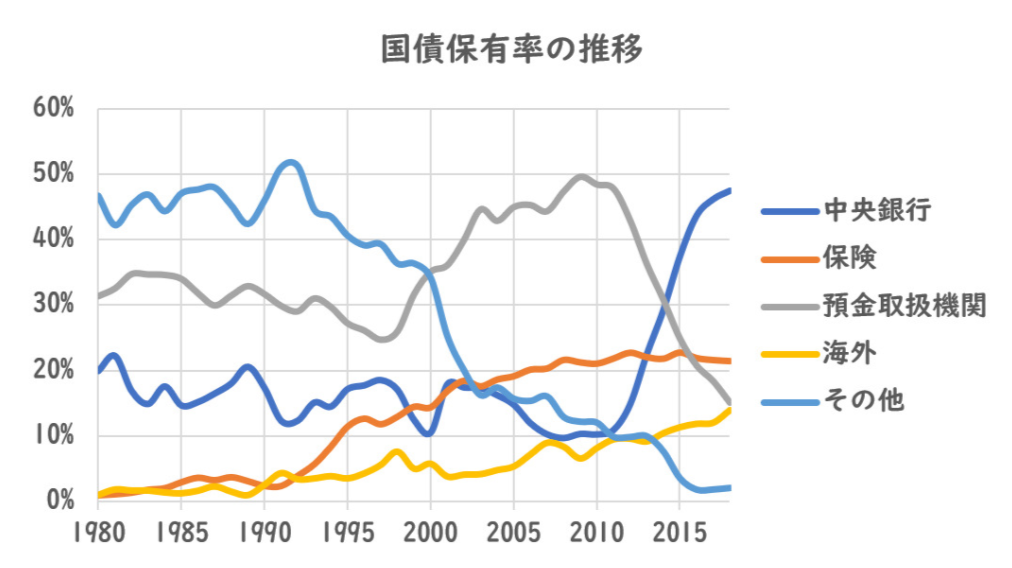

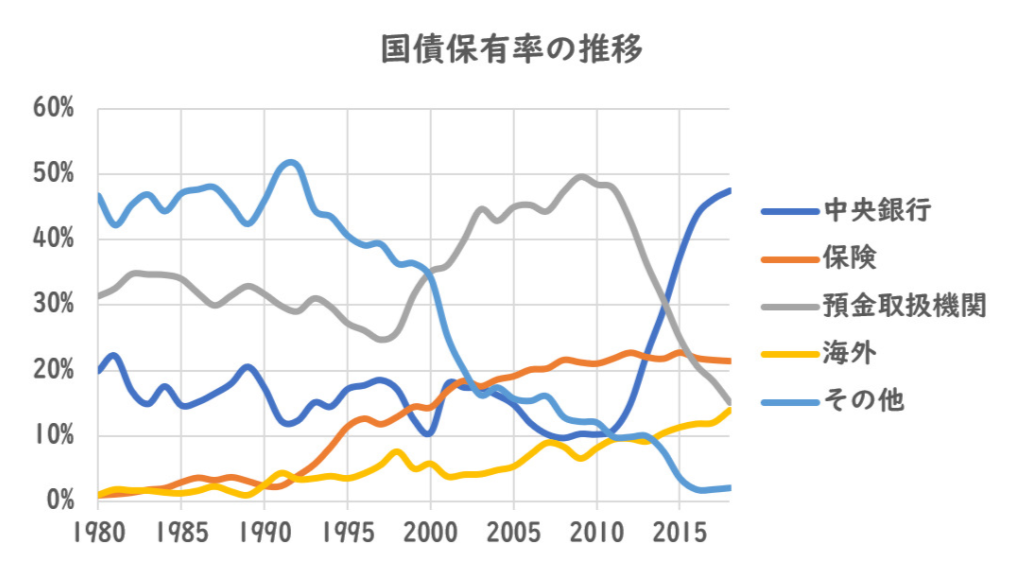

・日銀が国債を購入したので、2013年あたりから、国債の保有額が急上昇した

・日銀が市場の国債を買い占めるように買い込んだ。預金取扱期間=銀行の保有国債は反比例するように減少。

・1999年からゼロ金利政策だったが、既に底辺の金利に対して、さらに低下圧力。しばらくして、マイナス金利が発生。

そんなわけで、確かに黒田バズーカで、円安を実現しました。

ちなみに、ひたすら日銀を動かし、政府は動いていません。

そして、日銀に国債を買い取らせることで、MBが増えて、その結果、物価が増える、景気がよくなる、という論は完全に破綻しました。

国民はその空振りアベノミクスに振り回される結果となったわけです。

>>

ところで、ところでですよ?

「名目レートは、PPPレートの範囲内にある」

PPPは両国の物価なので、つまり、

物価で円高は予測、計算できていたのに、

物価(PPPレート)を動かさず、名目レートだけを動かしちゃったわけですよ。

だから、PPPの範囲内から、名目レートが飛び出したわけです。

統計を歪ませた、とも言えるでしょう。

そもそも「PPP(物価)で、円高がわかっていた」「円高で苦しい」のであれば、

どうして「日本の物価を上げて、円安にしよう!」と民主党や自民党はやらなかったのでしょうか?

というわけで、実は長期デフレが、当時の超円高を作り出したとも言えるんですね。民主党の時の超円高は、その止め、長年の自民党の氷山の一角とも言えるわけです。

それを自民党は黒田バズーカでごまかしました。しかし、今後は金利上げを迫られ、ゼロ金利と矛盾するために、バグってフリーズしているわけであります。

だから、今の円安は放置状態です。

ガソリン減税や消費税減税、各種公共事業の対策をしないのも、国債発行をしたくない、物価を上げたくないと、バグってフリーズしているからですね。

だから、今の景気は放置状態なんですね。

>>

最後に、名目レートと実質レート、PPPレートの関係式を表示して終わります。

ツイッターXで朴先生が詳しく公開してくれていましたが、要するに次の通りです。

物価比率と実質為替レートは全く同じものでした。

— ParkSJ 朴勝俊 Anti Austerity, Anti Nuclear, GND (@psj95708651) December 31, 2023

購買力平価PPPと名目為替レートを用いて計算される「日米物価比率」は、日米の名目為替レートとGDPデフレータ比率を用いて計算される「実質為替レート」と、基準年を合わせれば全く等しいものとなることを、数式で表しました。 https://t.co/p6EruxX1TQ pic.twitter.com/uHEGccw0kw

↓添付画像を簡略化して結論

・名目レート=実質レート×(物価比率)

・PPPレート変化率=物価比率

・物価比率=日本の物価倍率/相手国の物価倍率

さて、説明ですが、名目を物価割すると、実質になります。

例:

名目GDP÷物価倍率=実質GDP

600÷1.03=582 (1.03は、物価3%成長したとして)

ですが、為替だと、相手国があるので、物価が2つあるんですね。だから実質レートを求めるときも、物価が2つ必要で、物価比率となります。

名目レート×(相手国の物価倍率/日本の物価倍率)=実質レート

では、1ドルから1.1ドルへ、100円から120円の物価変化を考えましょう。すると

・1→1.1 は 1.1倍

・100→120 は 1.2倍

名目レート×(1.1/1.2)=実質レート となります。

物価比率は(1.2/1.1)ですね。

次にPPPレートですが、

1ドル100円 から

1.1ドル120円 になりました。

1.1ドル120円=1ドル120/1.1=109円

つまり、PPPレートの変化率は

109/100

=120/1.1/100

=1.2/1.1

=物価比率

よって、まさしく PPPレートの変化率=物価比率 というわけです。

まぁ、PPPレートはそもそも価格だから、当たり前と言えば、当たり前です。

>>

で、何がうれしいのか?

PPPレートの変化率=物価比率=日本の物価倍率÷相手国の物価倍率

PPPレート=日物÷海物

ここからわかることは、日本の物価が上がれば、PPPレートは上がる=円安になるだろう、計算上は、ということです。

ですが、もちろん「相手国の物価の方が上がっていれば、円高になる」んですね。当たり前。

では「日本の物価は世界と比べてどうなんですか?」

さて、物価という指標はポピュラーなので、検索で出てきたサイトさんで見ますが、まぁだいたい世界最下位ですよね。

だって世界で唯一の「長期デフレ」「ゼロ成長」を30年もぶっ続けている、超有名な国ですからね。

今や物価は上がっている?といえど、賃金は上がらず、状況は余計に悪化しています。用語的にはデフレからスタグフレーションへと進化?しました。

だから、価格だけから求めることができるPPPレートの理屈で言えば、日本は円高なんですね。ほら、まさに民主党のときに超円高になっていた通りなのです。

もちろん、民主党だけの責任ではありません。長期デフレを続けていた大半は自民党になります。

>>

というわけで、イチャモン登場。

「財政出動して、インフレになったら、円安になるじゃないか!」

その国家予算倍増→インフレの理屈では、円高なんですね。日本はまだまだ世界最下位の、相対的にデフレ国だから。

円安なのは、黒田バズーカ、金融緩和、マイナス金利のせいです。

それでも、財政出動しての、ちょっとしたインフレ、円安進行も許せませんか?

でもね、それやらないと、国家予算倍増しない=小国化するし、物価が上がらない=安い国になるんですよ。

円安が問題なんじゃないんですよ。輸入ガソリンが高いのが問題なんじゃないんですよ。

私たちの所得が倍増しないことが問題なんですね。高くても買えれば何の問題もないわけです。

>> おまけの勘違い訂正

イチャモン再登場

「財政出動して、インフレになったら、円安になるじゃないか」

私たちが円安になる、と認識しているのは名目レートです。これは取引所でポン、と出てくる数字で、一応は物価は関係ないんですね。

インフレになったら円安になるじゃないか、というのはPPPレートの理屈です。結構無意識に混ぜこぜになってしまっている人が多そうなので、ご注意ください。

ただ、PPPレートと名目レート、実質レートは高い相関を持っているので、結果的に、そうね、とは言えるものです。