こんにちは、子供の頃、そろそろ誕生日だと、何のゲームソフトを買ってもらおうかと考えていたtasanです。真面目な話ばかり書いてますが、普段はゲームもするし、友人と温泉も行きます。皆さんも根を詰め過ぎないようにしてくださいね。

というわけで、そろそろ40台になりそうな今日この頃です。しかし、社会人になってから、何も状況はよくなったことないですね。私自身は酒もたばこも好きではありませんし、あまりお金を使わないタイプですが、

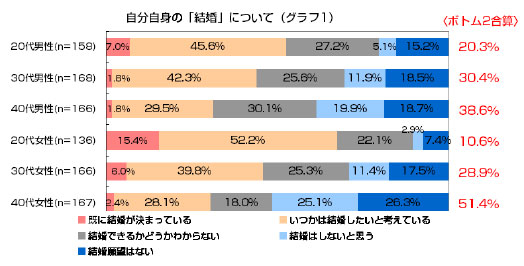

所得が上がらない世の中だと、そりゃ何もする気がなくなりますよね。世の中の男性の3割くらいが結婚しない、でしたっけ?デートで子供で出費で、家を買うとか、どこで貯めるの?ってなりますよ。

「結婚しない」「結婚願望がない」と答えた人に、その理由を聞いたところ、男性は

「出会いがないから」(52.7%)がトップ。次いで

「自分の収入が低い/不安定だから」(36.0%)、

「1人でいる自由をなくしたくないから」(33.2%)と続いた。

3割がお金ですね。で、社会は物価ばかり上がり、実質賃金がどんどん下落。しかし自民も立憲も、消費税減税なんかするか!と報道する毎日です。ラストチャンスって言いながら、この異常な数値を改善する気はさらさらないってことですね。ダメなら日本を滅亡させたのは自民党ってことになりますね。

これで大丈夫!という政策を発表するも大炎上しているわけです。なぜ現場がNOと言ってるのに、話を聞かないか。聞く力が聞いて呆れます。

最近だとインボイスの消費税が2重取りなんて報道も出てきました。経済産業大臣が、消費税減税は、金持ちほど得するからダメだと。消費税が逆進性だということもわからないようです。全ての政党が、岸田総理も認めているのに、ですね。自民党に政権担当能力などありません。無知・無敵の集団が、金を生み出す、奪い取る権力を握っています。

<国の借金ガーを切る>

さて、本日の本題です。国の借金ガーという人がいます。日本は1000兆円もある!減らせ!と。日本はれいわ新選組以外、そういう方針です。

しかし、アメリカや中国はもっと大きいわけですね、政府の負債。3-4倍。緊縮マンはそれには触れません。頭悪いのかな?

そうすると今後は、債務÷GDP比ガー、と始まるわけです。

でもちょっと待ってくださいね。日本が国の借金ガーって言い始めた当初、実はGDP比はド健全だったんですよ。

戦後は1965年から、民間への国債発行を再開しました。1975まで所得倍増計画であり、国債発行を20%30%40%もやってたわけですよ。

それでGDP比はどうなったか?

見ての通り、GDP比は1975まで、10%台くらいしかなかったわけですね(青だから右軸)。緊縮マンの言う、GDP比で見るとド健全なわけですよ。

つまり、GDP比ガー、という話は後からのすり替えなわけですね。当時は、国債残高の額面金額だけを見て、国の借金ガーと言ってたわけです。

で、見てわかる通り、1975の後から、所得倍増計画を止めて、緊縮財政に移行してから、GDP比は悪化の一途を辿っているわけです。それで緊縮マンは何と言っているか?

「もっと緊縮だ」「歳出を減らせ」「増税しなければならない」

アホですかね?アホなんでしょう。彼らは、同じことを繰り返せ、もっとやれ、そうすればよくなる!の話が多いです。同じことやったら同じことしか起きません。もっと状況が悪くなるだけですね。それを大真面目にやっているのが、日本の既存政党なわけです。そりゃ、彼らしかいなかったらずっと、30年も景気悪いままですよ。

れいわという選択肢があることが本当に幸いです。以前は積極財政の政党を選ぶことすらできませんでしたからね。れいわはくしぶちさんや大石さんも、時折海外でバズっています。どんどん既存政党の風穴を大きくしてほしいですね。ここ数日では、北朝鮮の打ち上げた衛星を、ミサイルと言い張って、訂正できない国にもなってしまいましたから。イスラエルのガザ侵略、国民虐殺を、アメリカに習えのせいで、国会が認めない国ですから。事実を事実として認めない。当然ながら正常ではありません。異常な国家運営です。

と、話が逸れました。

そもそも、債務÷GDP、分子も分母も、増え続けて来たことしかないんですね。つまり、GDP比を小さくしたいなら、分母のGDPを大きくすればいいわけです。これは算数です。世界中そうです。

なのに、緊縮マンは分子を減らせ!ってんだから、歴史的にも統計的にも世界的にも、根拠なく逆行を主張しているわけですね。いやはやすごいですね。

さらに、国債発行すると、分子も分母も同額増えます。債務÷GDP。債務には国債は当然含まれますが、GDPもそうです。

GDP=民需+政府支出

政府支出=税金+国債

以下は、政府の収入と支出です。左の収入、大きく2つに分けると、税金と国債しかありませんね。

政府支出=税金+国債

そして、税金は集めて配り直しているだけの調整なので、

政府支出≒国債

とも言えるわけです。調整しなかったらゼロですしね。

かつ、実際、国債残高と一般会計税収も連動してます。

というわけで、債務÷GDPに、ご丁寧に同額を増やした計算が、以下の通り。

はい。分子分母が同額増えた場合、GDP比は減るんですね。これは算数です。

なお、さっきのGDPの式に、民需が出てきましたが、

GDP=400+100=民需+政府支出

今はここの400が変わらない定数として計算しました。政府支出の100だけが、120になった感じですね。しかし、現実には定数ではなく、連動しています。

100→120で、

20%アップしたら、

400→480と、

20%上がるような感じです。

しかし、世の中には、

「政府が支出を増やしてもGDPは増えない!」

これはつまり

=「政府支出と民需は反比例する!」

と述べているわけです。

え?反比例に見えますか?????

つまり、彼らは、400+100 = 380+120 = 500 で変わりないだろ!って主張です。

え?だったら今までどうやって増えてきたの?

そもそも、民需も政府支出も、数字は増え続けてきたことしかないんですよね。

このグラフ自体、GDPのデータが見たいときに、検索すれば最初に出てくる、内閣府の国民経済計算の1丁目1番地の統計ですよ。

これをわかってないのが、アトキンソン氏や、池戸氏と議論した成田氏や米山氏だったりするわけですね。基本的な図を知らない、物を語っているわけです。同じ主張を繰り返し続けるわけです。ネトウヨDappiや竹中平蔵と変わりありませんね。

この図に関しても、民需が増えたから、税金が増えて、政府支出が増えた!という人がいますが、

別に特需は否定しませんよ?で、そんなラッキーパンチを待ってるのが国策でいいんですかね?

それに、政府支出→民需 のルートの批判になってません。こちらのルートは、教科書にも書いてある通り、不景気の時には政府が支出して、民間需要を支えなさい、というケインズ政策そのままですね。世界の常識です。

日本でも、10万円の一律給付をしたとき、10万円を増税してから配りましたか?違いますよね。国債発行して配っただけです。

といろいろ、いつも繰り返しで済む説明をしてきたわけですが、今回はGDP比の計算、さらに進めたいと思います。上記のいろいろをすっ飛ばして、計算だけに絡んでくる人がいたんですねー。

まず前年と同じ新規国債をずっと出し続けることとします。毎年50兆円。すると債務÷GDP比は

債務=50、100、150、200、…

GDP=50、50、50、50、…

債務÷GDP

1年目 50÷50=1

2年目 100÷50=2

3年目 150÷50=3

4年目 200÷50=4

と、増え続けますね。上は累積で、下はずっと同じですから。

あ、とりあえずGDPの民需=0としました。民需=400と置いても、定数には変わりないので。民需と国債も比例しているので、国債の定数倍にすれば済みますね。

で、これだと、上は累積だし、等差数列だしで、無限大に発散しますね。いや、返済考えると、どこかで収束しそうですが、それはさておき。

しかし、そもそも政府支出がずっと一定とか、おかしな話ですね。経済は前年比であり、国家予算だって、指数的に倍増してきました。明治時代の国家予算なんて3000万円です。

グラフでも、前年比で、指数的に増加するから、対数表示のグラフでも、右上にまっすぐ気味に向かっているのが見て取れますね。

では、前年比rで、国家予算も増えた場合、債務÷GDPはどうなるか?

国家予算は毎年r倍になるとします。3%成長なら、×1.03って感じですね。

さっきの例だと、新規発行50からスタートするので

GDP=50、50×1.03、50×1.03の2乗、50×1.03の3乗、…

rに変えると

GDP=50、50r、50×rの2乗、50×rの3乗、…

n年後には

GDP=50×rの(n-1)乗

よって、n年後のGDP、分母がわかりました。

債務÷GDP

では債務は?

債務=国債の累積なので

債務=50+50r+50r^2+50r^3+・・・50r^(n-1) ※

※「^」は、右上に乗ってる、という意味です。

これは等比数列ですね。等比数列の和は、n年後には

となります。あ、やっぱり公式の確認大事ですね。ツイッターでは公式うろ覚えで間違ってました笑、結論は変わらず。

なお、aは初期値、今回はa=50となります。

では、分子÷分母を実行すると、以下の通り

それで、rは、前年比、ではなく倍率でしたね。例えば3%成長ならr=1.03、こちらで勝手に決めた数字です。

つまり、GDP比は、前年比rの等比数列である時点で、rを使った定数に収束するってわけですね。またr=1なら無限大に発散ですね。r=1とは、国債がゼロ成長、つまりずっと50、50、50、と続くことですから、最初の等差数列だって話です。

rがマイナスのときはやらなくていいですね。基本、増え続けてきたことしかありませんから。

これが、国債が、去年より少しでも増えれば、GDP比が改善する仕組みです。少しでも増えれば、前年比rはプラスってことですから。

ちなみにr=1.1、10%成長(国債増加)で計算してみると

1.1÷(1.1-1)=1.1÷0.1=11に収束します。

グラフにすると以下の通り。11あたりをちゃんと通っていますね。

拡大

拡大

このグラフからは、前年比もとい倍率rが大きいほど、収束値=GDP比は小さくなる、ということがわかります。つまり、前年比が大きいほど、GDP比は原理的に小さくなります。だから、所得倍増計画で、20%も30%も国債発行しているときには、GDP比は最底辺くらい、小さかったわけですね。

なお、左のr=1に近づくほど、無限大に発散するので、急上昇していきますね。ゼロ成長であるほど、GDP比は増えまくるってわけです。

はい。ここで民需=0としていましたね。

分母のGDPに、民需を加えていきましょう。

GDP=民需+政府支出

民需と政府支出は比例なので、定数倍にする

GDP=500

政府支出=100

GDP=5×政府支出 ①

さらに

政府支出=税金+国債

政府支出と国債も比例なので、定数倍にする

政府支出=100

国債=50

政府支出=2×国債 ②

①に②を代入して

GDP=5×2×国債

GDP=10×国債

まぁ単純に言ってしまえば、50と500だから10倍差です。全部比例だし。超ざっくりと。

↓すっ飛ばして、最初から、国債と比例だね、でもよかったけど、民需を加算する説明の手前。

↓民需を含むGDPとも当然比例。

これで、民需を加えたGDP、分母がわかりました。

改めて債務÷GDPを計算すると、分母が10倍だから、÷10ってことですね。さっき11に収束したものは

11÷10=1.1=110%に収束って話になります。よくありそうなGDP比の数字になってきましたね。

ちなみに、なぜ10%成長を例に出したか?といえば、国家予算の、明治時代からの150年の平均成長率が10%くらいだからです。ここ30年がゼロ成長で足を引っ張ってますが、そのくらいは本来あってしかるべきなんですね。

さらに、国債を年間10%増加するのは、多いのか?少ないのか?改めてグラフを見ると

10%じゃ少ないくらいですね。せめて20%くらいほしいのではないでしょうか。するとr=1.2になるので、収束値はグラフを見ると、さらに半分くらいになりますね。11どころか6?くらい。6÷10=0.6=60%くらい?

というわけで、結局、r、もとい国債残高の前年比が、プラスであるほど、GDP比の無限発散が止まり、多いほど低い値に収束してくれる、というわけです。

だから、国債発行をガンガンやっていた、所得倍増計画の時期は、GDP比がとても少なかったわけなんですね。反対に、ほぼゼロ成長になった日本は、その後、どんどんGDP比が拡大していくわけです。

はい。今回、面倒くさいから途中、税金+国債=50+50にしましたが、もし税金=0、国債=100とした場合、GDP=5×国債となって、分母×5倍となります。÷10ではなく÷5になってしまうので、GDP比の収束値は上昇してしまう、という話になります。やっぱり税金はあった方が無駄がないってことですね。調整ですから。アホな調整は要りませんが。