>> 今回の結論

バブル崩壊で、地価も少し下がったけれど、

地方は影響なかったところも。

しかし固定資産税は増税された。

>>

こんにちは、大学生の頃、GWはキャンプサークルで伊豆七諸島に行っていたtasanです。6月も新入生と行ったかな?さすがに社会に出てからはそうそう行かないですね。コロナがなかったら行っていたんだろうか。

と、皆さん昨今いかがお過ごしでしょうか?6月はツツジやアジサイ、ユリなどが見どころの時期です。コロナが収束している地域同士なら、そろそろ腰を上げていきたいですね。

そんなわけで()今回は前回に引き続き、固定資産税についてのお話です。

前回は、地価が下がっているのに、税金は増えている、というお話でした。

1994年に7割評価で、いきなり、場所によっては3倍以上になったわけですが、それは理解されないので、徐々に上げる方式を取ったので、結果として、グラフの通り、地価は下がっているのに、税金は増えているわけです。

以上、固定資産税はマイナーですから、いろいろと基本や状況を確認させていただきました。

というわけで、今回はなぜこうなった?というところに踏み込んでいきます。ではさっそく。

衆議院 平成十四年七月三十日提出質問 第一七〇号 固定資産税に関する質問主意書 提出者 松野頼久

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154170.htm

一 宅地の評価が時価の七割評価を導入されている現状において、七割の算出根拠を明らかにされたい。

二 前記一で述べた七割評価の現状を数値で明らかにされたい。

三 固定資産税の税率一・四%について、税率の根拠及び保有税としての妥当性を明らかにされたい。

以上の質問に対し、回答できない場合には国民の理解できる理由をご説明いただきたい。

右質問する。

平成14年ということで、2002年になりますが、松野さんが質問しております。それに対する小泉純一郎総理大臣の回答が以下になります。

衆議院議員松野頼久君提出固定資産税に関する質問に対する答弁書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154170.htm

一及び二について

お尋ねは、固定資産税における宅地の評価について、地価公示価格等の七割を目途として評価すること(以下「七割評価」という。)としている根拠を数値を用いて明らかにすることを求めるものであると考える。

七割評価は、

平成六年度の固定資産税の評価替えの際に導入したものであるが、

同年度前の固定資産税における宅地の評価は

市町村間、地域間でばらつきがあり、かつ、

市場における取引価格が高騰したのに比べて低い水準にとどまっていたため、

その均衡化及び適正化を図ることが要請されていた。

>バラつきがあるのはわかる

>高騰したけれど、2000年には、1985年と同水準に下がってたし、田舎ほど関係ないよね?

>要請してたの誰よ?

このため、同年度の固定資産税の評価替えに際し、

土地基本法(平成元年法律第八十四号)

第十六条において

「国は、

適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、

土地の正常な価格を公示するとともに、

公的土地評価について

相互の均衡と適正化が図られるように

努めるものとする。」 (努力義務やん)

と規定されたことや、

総合土地政策推進要綱(平成三年一月二十五日閣議決定)において

「固定資産税評価について、

平成六年度以降の評価替えにおいて、

土地基本法第十六条の規定の趣旨を踏まえ、

相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、

地価公示価格の一定割合を目標に、

その均衡化・適正化を推進する。」

とされたこと等を踏まえ、

当時の相続税評価が

地価公示価格の七割を目途として行われていたことや

地価安定期だった昭和五十年代における

固定資産税評価額の地価公示価格に対する割合を

特別区及び道府県庁所在市の基準宅地についてみると、

全国平均で

昭和五十四年度は六十一・四パーセント、

昭和五十七年度は六十七・四パーセント

であったこと等から

宅地の評価について七割評価を導入することとしたものである。

>この推進を閣議決定した総理大臣は海部俊樹です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%83%A8%E4%BF%8A%E6%A8%B9

国民に人気者(ただただ若いから=クリーン)。しかし、悪名高い2つ前の総理大臣、竹下登。それから当時は緊縮の小沢一郎。それと金丸信の影響下にある総理大臣でした。

竹下登は消費税3%導入や牛肉オレンジの輸入自由化で、秘書は自殺し、デモも発生し、内閣総辞職。次の宇野内閣も2か月しか持たず。そして自民は過半数割れして、ねじれ国会へ、というところで、操り人形のように導入された総理です。実質竹下、小沢の緊縮内閣。

この閣議決定の内容自体は、残念ながら、インターネットで見ることはできません。国会図書館に赴く必要があるようです。

https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I3377977-00

>で、言いたいことは、なんで 「 道府県庁所在地 」 の 「 一等地 」 の割合を 「 全国一律 」 に適用するの?

三について

お尋ねは、

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

第三百五十条第一項の規定により

固定資産税の標準税率

(同法第一条第一項第五号にいう

「地方団体が課税する場合に

通常よるべき税率で

その財政上の特別の必要があると認める場合においては、

これによることを要しない税率」)

が

一・四パーセントとされている根拠は何か、

及び

当該標準税率が

保有税である固定資産税の税率

として過重なものでないかどうか

を明らかにすることを

求めるものである

と考える。

昭和二十四年の

「シャウプ使節団日本税制報告書」

(いわゆる「シャウプ勧告」)においては、

市町村が

課税すべきであるとされた不動産税の税率を

一・七五パーセントとすることとされていたところ、

これは、

市町村の財源として

不動産税において

一定の税収を確保する必要があったからであるが、

その後の政府内での

地方税法案の検討や

国会における政府提出の同法案の修正を経て、

昭和二十五年度の

固定資産税の創設時には

同税の税率は、

一・六パーセントの一定税率とされ、

昭和二十六年度以降は

この税率が標準税率とされた。

その後、

昭和二十九年度に

都道府県が課する

不動産取得税が創設された際に、

国民の税負担を調整する観点から、

固定資産税の標準税率を

一・四パーセント

(昭和二十九年度に限り、一・五パーセント)

に引き下げることとされ、現在に至っている。

固定資産税の標準税率が

保有税である

固定資産税の税率として

過重なものでないかどうかは、

同税の税額が

そもそも税率だけで決定されるものではないことから、

その数値の大小のみで判断することはできないが、

固定資産税の標準税率は、

昭和三十年度以降

一・四パーセントとされ、

市町村が

通常よるべき税率として

十分定着しているところであり、

また、不動産に対する

保有税の負担の水準を

国民所得に占める割合により

比較しても

主要五か国中、

我が国の税負担は低くなっていることから、

>これこそ、全体の税収を見ないと、何とも言えないはず

現行の固定資産税の標準税率は、

毎年度課税される

保有税としての性格に照らしても

過重なものである

とは判断していない。

というわけで、1.2.3.の質問のうち、3はおいときまして、問題は1.2.かと思います。閣議決定で一律に決定。しかも、なんで県庁所在地の土地価格の割合を、全国一律に適用するのか?という話です。

ともあれ、なんでこんなことになったのか?という経緯について、一言ありました。

資産評価システムに関する調査研究 平成6年3月 資産評価システム研究センター

http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/H.05/sisanhyouka_totihyoukanodensan.pdf

1背景

(1)固定資産税における土地評価の均衡化・適正化

昭和50年代末に(1985年のプラザ合意)

東京都心商業地に端を発した急激な地価高騰は

その後次第に周辺部及び他の大都市部に波及し、

さまざまな深刻な社会問題を惹起したことは記憶に新しい。

現時点では(1994年)

各般の総合的な土地政策が奏功したこともあり、

地価は下落または鎮静化の傾向を示してはいるものの、

地価高騰以前と比べれば

依然として相当な高水準にあることは事実である。

前回の図。確かに、1985、1994を比べると、下がったとはいえ、2倍近い状態。

このような地価の急激な上昇の影響で、

公的土地評価

(地価公示価格、

相続税評価額、

固定資産税評価額)

の間の格差が大きくなり、

とりわけ固定資産税評価の

地価公示価格に対する

割合は大幅に低下した。

→評価額 / 地価=割合・・・これが小さくなる・・・①

評価額は、地価×評価率(昔は20-30%)なので、

①= 評価額 ÷ 地価

= (地価 × 評価率) ÷ 地価

= 1 × 評価率

= 評価率

というわけで、①が現実に小さくなったってことは、

評価率が下がった、下がっていた、ってことですね。各自治体の。

考えられる理由は

「1994には、地価は、1985年のおよそ2倍だから、税金も2倍ね!」

とか言ったら、市民が怒るから、税額は据え置きしたとかかな?

→地価が2倍になった結果、税額を据え置きにしたら、評価率は半減。

地価 × 評価率 ×1.4% = 税額

2×地価 × 評価率 ×1.4% = 税額×2 ←怒られる

2×地価 × 評価率×1/2 ×1.4% = 税額 ←評価を下げて、税額を抑える

続き。

これは、

一般の土地取引の指標であるという

地価公示価格の位置づけと、

土地の保有の継続を前提に

その資産価値に応じて

毎年経常的に課する物税である

という固定資産税の性格

の差異を考慮すれば

ある程度やむを得ないことであったが、

公的土地評価(公示調査価格)に対する

国民の信頼感を

低下させたことは否めない。

・・・???

>自治体が、税金を、据え置きしてくれたら、国民は嬉しいってだけで、

>その結果、据え置きされた評価額と、国調査の公示価格に差ができたからって、

>別に誰も気にしてないですよね。ここの国民って誰?

>そも、土地が高騰したのは、プラザ合意、ええよー、って持ってきた、竹下登のせいだよね。その後も取引緩和しまくり。

>富裕層や小金持ちやら、こぞって土地ころがしや株買いに参加してたのは自業自得。

>ただ、土地が高くて、普通に買いたいのに、買えなかった庶民は怒るでしょうね。税金がどうのじゃなくて。

で、それに対する結論が、

公示価格と、自治体の課税標準価格に差ができたから、

国土交通省が調査している公示価格が「あるべき価格だから」

「自治体ごとの評価額にはばらつきがあるから」

→「平等なはずの公示価格を基準にして、それの70%にしよう」

→「せっかくだから、この機会に、それを全国一律にしよう」

→「自治体が市民のために抑えていた20-30%はなしね!」

→「20-30%のままでも、1985年より、税収2倍くらい上がってるけどね!」

・あるべき価格って、理想を現実に押し付けるの?

・えっ、税の評価額、高い方に合わせるの?????

竹中平蔵か!

「同一労働、同一賃金なら、、、給与は正社員じゃなく、非正規に合わせよう!」

そこで、

平成元年12月に土地基本法が成立し、(1989年)

その第16条で

公的土地評価相互の均衡と適正化を図るよう努めることとされ、(さっきの努力義務)

総合土地政策推進要綱(平成3年1月25日閣議決定)等においては、(さっきの閣議決定)

平成6年度以降の評価替えにおいては、

地価公示価格の一定割合を目標に

評価の均衡化・適正化を推進する

という方向が示された。

勝手に決めたんだよね。てことは、もう一度閣議決定をしたら、下げてもいいよね?

以上、一般的に説明される経緯?(既にマイナー)でした。

が、まぁ別に、あるべき論で、理想論を入れてもいいとは思います。現実に問題がなければ。

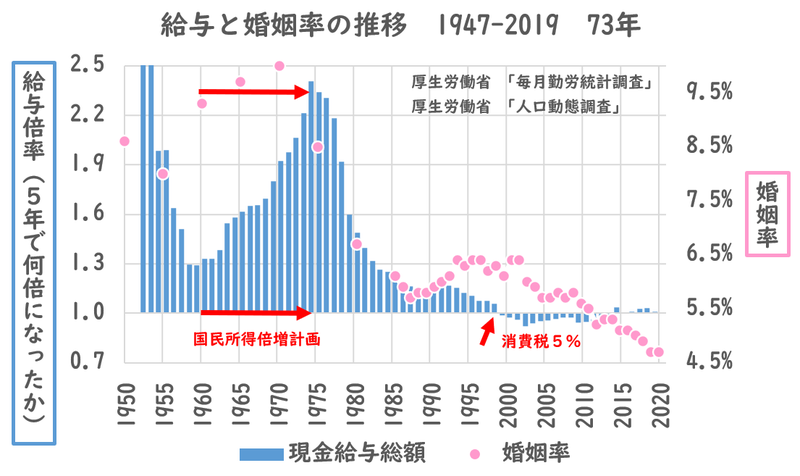

復習ですが、1994年、既にこんな現状なんですよ。

財源を作らないから、民間にお金が出回らない。

財源を作らないから、政府支出も民間需要もない。

需要(私たちの売上)がないから、物価(私たちの単価)も上がっていない。

家庭では、お金がない結果、結婚も出産人数も激減。

こんな状況でやるべきことじゃないですよね。これが好景気なら、大した負担じゃないから、別にいいか、となったかもしれません。なので、増税理由は「全国でばらつきがあるから」です。70%にはどう納得していいのかわかりませんが。ばらつきがあることで、何か問題があるのか、誰か困っていたのか?疑問です。

もちろん政府がお金に困っていた、というのは論外ですが。そして、その増税の実行者である、全国の自治体も、税金が増えるのは嬉しいから、追従したわけですね。閣議決定に。

と、長くなりましたので、また次回。次は、再度、資産評価システム研究センターで講演を行った、政策研究大学院大学教授 福井秀夫さんの講演内容について、見ていきましょう。これ、丸々資産評価システム研究センターのHPに載っているんですよ。

第6回固定資産評価研究大会 特別講演 「固定資産課税の存在意義を考える」 政策研究大学院大学教授 福井 秀夫

http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/kenkyu_giji/6th/dai6-003.htm

◆ よかったら、クリック、ツイート、よろしくお願いします ◆

画像をクリックすると、ブログランキングのサイト順位が表示されます。

CTRL押しながらクリックで、見ているページを消さないで、新しいページを開けます。

----編集後記----

法の文章は読みにくいので、ぶつ切りにしていたら、存外ページが長くなりましたので、切ることにしました。

それにしても、またツイッターに上げている画像が多くなってきたので、そちらの盛り合わせの記事も上げていきたいなと思ってきました。

今回の出生率のグラフなどもですが、結構アンチな人の意見も、気になる点があるかな?反証するグラフを作ろうかな?と思ったところから、作成するきっかけになりました。素朴な意見から作ることもあるのでありがたいです。

まぁ、あまりグラフに文字情報を盛り込み過ぎないよう、ひと目でわかるグラフを心がけたいと思います^^;