>> 今回の結論

バブル崩壊とは、地価の上昇と下落のこと。

ただ、庶民はバブル前から景気が悪かった。

そして、バブル潰しはさらに庶民を痛めつけた。

>>

こんにちはー、tasanです。6月になりました。子供の頃、ドラえもんの科学本シリーズ?だか読んでいて気が付きましたが、6月は祝日のない月ですね。のび太君の一番嫌いな月です笑 大人の人はぜひ有給使うなりで調整されてくださいませー。

とはいえ、働き方改革で、強制的に時間を減らされても、お金がないんじゃ、余暇に使うお金もないんですよね。物価(私たちの単価)が低いと、長時間労働になってしまいますね。だから物価は大事です。

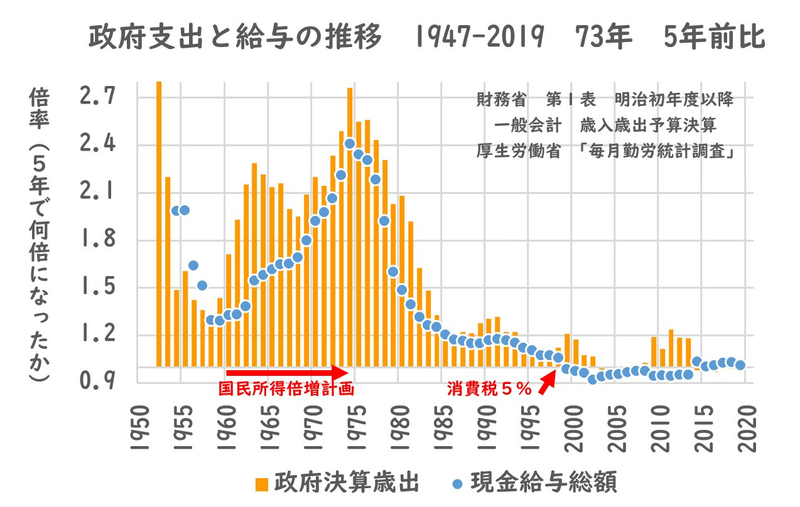

毎月勤労調査、消費者物価指数CPIより。ともあれ、上がっている時代はよかったですね。物価以上に給与が上がる。1975年以降は、単価が下がった分、給与も張り付くように下がり、余剰利益がなくなりました。1997の消費税5%ではさらに逆転ですね。

こんな現状である、これはいけない、ということで、前回バブル前から景気が悪かった、ということを紹介しました。

前回の最後には、プラザ合意のために、円高になり、地場企業の倒産、輸出企業の海外移転など、産業空洞化が起きた、と述べました。

1985プラザ合意から、円高路線を国際的に宣告してしまったため、世界中からお金を円に換算する動きする動きが始まり、ただ円にして寝かせておくのももったいないと、ユーロ円債でさらにお金を集め、株を買うように、土地が買われ、投機が始まってしまいました。もちろん、株も上がっていました。

「図録▽株価の長期推移」

https://honkawa2.sakura.ne.jp/5075.html

ルーブル合意で宣告にブレーキをかけますが、もう止まりません。1986から急上昇しています。土地や株の買い漁りだから、土地バブル、株バブル。もっといえば、ぜんぜん長期を見据えての投資ではないので、土地「投機」株「投機」でしょうね。繰り返しますが、大半の庶民には関係ありません。

ちなみに130年間で作っているサイトもありました。これはこれで勉強になりますね!(脱線)

130年間の超長期株価チャートから分かること

http://www.capital-tribune.com/archives/77

>> 対策として、日本は何をしたか?

円高を止めるのですから、円安にしようとしました。

つまり、為替市場に、円をぶちこんで飽和させ、円を安くしつつ、両替して、外貨を獲得しました→外貨準備高の増大

ルーブル合意は1987年2月です。1986-1988年、いきなり増えてますね。

そのおかげか、円高は止まり、一度上に、円安に跳ね上がります(1988頃)。

しかし、1989-1992まで、今度は外貨準備が減ってます。

つまり、集めた外貨を放出し、円を回収→また円高にしました(何やっているんだろう、マジで)。素直に誰か教えて下さい。

>> ちなみにこの頃の総理大臣

1982-1987、プラザ合意を結んだとき・・・中曽根康弘←国鉄民営化などやらかす。この時期、当然株式会社化したら、バブルのエサ。

1987-1989、プラザ合意を結んできた、次の総理・・・竹下登←消費税3%導入した奴。強行採決。他にも牛肉やオレンジの自由化。小沢一郎と一緒に、後年も邪魔しまくる。

1989、宇野宗助・・・2か月で終わり。竹下がひどすぎて、代役だが、本人もスキャンダルで速攻没。自民大敗で辞職。

1989-1991、海部俊樹・・・若いので、竹下、小沢一郎などに振り回され。人柄は人気。

1991-1993、宮澤喜一・・・あんまり党務に関わってこない人だったとか。。しかし、後の小渕内閣のときには、大蔵大臣となり、フォローします。

1993-1994、細川護熙・・・半年。内容的には半分宮沢内閣。自民単独の政権ならず、政争でぐっちょんぐっちょん。ここでも小沢一郎が邪魔を。小沢一郎さんが積極財政?にポーズでも転身するのは2010年あたりです。この頃は緊縮マン。

1994-1994、羽田孜・・・また2か月。また小沢一郎です。ぐっちょんぐっちょん。

1994-1996、村山富市・・・オウムサリン事件、阪神淡路大震災。突然の引退。消費税5%を内定させた。。

1996-1998、橋本龍太郎・・・最初は人気で、自民の単独政権が復活。言ってることはいいのに、消費税実行に、国債発行を減少させ、拓殖銀行や山一証券が破たん。アメリカから、景気対策をやれ、と活を入れられ、減税補てんするなど、迷走。最後は選挙も大敗。

このあとが小渕恵三さんで、凡人とか、国債発行するなと文句を言われながらも、宮澤喜一を大蔵大臣に当て、やっと消費税5%後の景気を僅かに回復させますが、1998-2000で、激務で体調を崩し、亡くなってしまいます。そして

2000-2001、森喜朗が1年で回復した分を吹っ飛ばし、

2001-2006、小泉純一郎が超緊縮で国民を殴りにきます+後年に負の遺産

↓GDP3%以下という低いレベルではありますが、それでもこれ。なぜ当時の小渕政権が批判されなければならないのか。

内閣総理大臣の一覧

一言言っていいですか?マジ〇〇政治。

>> 消費税3%の導入

総理大臣の一覧で記載しましたが、消費税3%が導入されています。1989年12月11日からです。強行採決です。バブルに関連して語ろうとすれば、消費を抑制すれば、間接的にお金を使って、株や土地を買うのを控えさせられるとか?でも、儲かるなら止まらないですよね。それに庶民はいい迷惑。

>> 公定歩合の上昇と総量規制

公定歩合は、日本銀行が、銀行にお金を貸すときの金利です。つまり、金利が高くなるので、お金借りる人が減り、高額の買い物が控えられます。

投資ってこれ↓ 具体的に言えば、30万円以上のお買い物。車とか家とか。

銀行の仕入れたる金利が上げられたら、民間に貸すときも、金利を高くしないといけないですから。金利が高いと「えー、どうしようかな、ちょっと我慢しようかなぁ」となります。

10.公定歩合の推移

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yamadaka/data/09edpp-11.htm

というわけで、1987年のルーブル合意のあとあたりから、日銀は公定歩合を引き上げます。

日銀「お前ら、土地買い過ぎだから、金利上げっからな!」

→普通にお金を借りたい人、超迷惑。

>> BIS規制

1988年に公表されたBIS規制は日本では移行措置のあと、平成4年度(1992年の末)から本格適用されることになっていた。この規制の適用に際して、金融機関はそれまで大きく広げていた貸し出し枠を自己資本比率を満たすよう縮小する必要に迫られた。

さらに、株価の低迷が追い打ちを掛けた。安定株主の形成にも役立つことから、日本の銀行が取引のある会社の株を持つことが普通に行われていた。ところがBIS規制では、所有する株も自己資本として算入されることから、バブル崩壊後の株価低迷で所有する資産が目減りし、それだけ貸出枠も縮小した。

さらに、大蔵省から金融機関に指導が入りました。

>> 総量規制

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E9%87%8F%E8%A6%8F%E5%88%B6

総量規制(そうりょうきせい)とは、1990年(平成2年)3月27日に、当時の日本の大蔵省から金融機関に対して行われた行政指導。1991年(平成3年)12月に解除されるまで、約1年9ヶ月続いた。

大蔵省銀行局長通達「土地関連融資の抑制について」のうちの、不動産向け融資の伸び率を総貸出の伸び率以下に抑えることをいう。行き過ぎた不動産価格の高騰を沈静化させることを目的とする政策であった。

大蔵省「土地関連の買い物するやつ多いから、貸付に限度額を決めたから。他の分野の貸付と同じくらいまでしかダメ。」

ということで

バブル崩壊

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E5%B4%A9%E5%A3%8A

1990年3月に大蔵省銀行局長土田正顕から通達された「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日本銀行総裁三重野康による金融引き締めは急激なものとなり、信用収縮が一気に進んだ。

信用とは銀行貸付のこと。つまりは、投資が縮小。

信用崩壊のさなかにおいても金融引き締めは続けられ、日本の経済を極度に悪化させた。前年の1989年に導入された消費税も、経済実態に鑑みると導入が遅過ぎたこともあり、結果的にこの金融引き締め策は失敗に終わった。バブル経済を抑制する目的で実施した日本国政府や日本銀行による金融引き締め策が、結果的に失敗に終わったことで、逆に景気に悪影響を及ぼした遠因となった。

1989年5月から1年3カ月の間に5回の利上げが実施され、2.5%だった公定歩合は6%台まで引き上げられた[3]。

まぁ当然、国民の景気は悪くなりますよね。

また、1995年あたりまで、またなぜか円高も続けていき、輸出関連企業も青色吐息なわけであります。まぁ、純輸出は大したことないので、

単純に、政府支出の不足。景気が悪いなら、現在のコロナのわかりやすい状態のように「大きな買い物しよう、店を大きくしよう」なんてしませんから、投資がダダ下がりになります。だから、上記の円グラフの消費と投資が減っていたら、円全体が小さくならないように、政府支出でカバーしないといけません。そうしないと

こうなるわけです。GDPには三面等価の原則があるので、円グラフの減少=所得の減少です。

(支出面のGDPと、所得の分配面のGDPは等価)

政府は、日銀の公定歩合の急激な引き上げに続き、不動産の総量規制、地価税の創設、固定資産税の課税強化、土地取引きの届け出制、特別土地保有税の見直し、譲渡所得の課税強化、土地取得金利分の損益通算繰り入れを認めないなどの対策を打ち出していった[5]。

というわけで、長くなりましたので、次回は地価と固定資産税について述べたいと思います。以下はつらつら、wikiの流し読みです。

さらに、バブル崩壊後の政治状況は、1992年の東京佐川急便事件に端を発した金丸信の議員辞職、経世会分裂、小沢一郎の新生党旗揚げなどの政界再編、細川政権誕生による55年体制の崩壊、政治改革、細川首相の電撃辞任、羽田孜の短期政権、さらに、自社さ連立政権による村山富市への政権交代など、大混乱の状態であり、政治はバブル崩壊後の経済状況に十分な対応ができなかった。

これは、先に説明した通り、国民そっちのけの政争ですね。ふざけんな、という感じです。

>> 雇用の抑制と人気

小渕政権から小泉政権にかけての2000年代初頭には記録的な就職氷河期となり、大手企業の「若干名採用」「採用ゼロ」も珍しくなかった。失業率は、1999年頃からは経営の悪化からリストラを名目とした大規模な解雇も頻発するようになり、戦後最悪を記録し全国平均で5パーセントを超えるに至った。中途採用については、抑制がピークに達した1999年には有効求人倍率が0.5倍を割り込んだ。

この時期は一転して公務員の人気が非常に高くなった。民間企業の倒産やリストラが相次ぎ新規採用が絞られるなか、「景気の動向に左右されにくい」という公務員の特徴がバブル期とは全く逆の捉えられ方をされ、その堅実性から公務員を希望する学生が増加した。

堅実な公務員職を希望する学生が増加する一方で、不況に伴う税収減少をうけた財政難や、公務員改革に伴う人員削減の影響で地方公共団体は新規採用を縮小したため、公務員は非常に狭き門と化した。

規制緩和の一環として、不況下の経費削減、殊に固定費削減のため企業の業務を担う人員や、業務そのものを企業本体から切り離し、外部から調達する方法も取られるようになった。人員人材派遣業会社から人員を調達して、企業の業務に当たらせることで雇用を流動化させた。

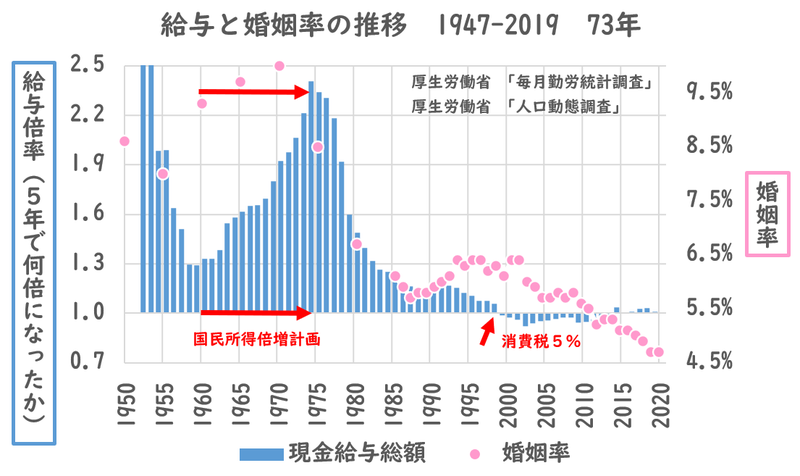

これら非正規雇用による賃金切り下げの効果なのは疑いがない。しかし、2007年現在、その総数は全就業者の1⁄3を占めるまで増加し、バブル景気以上といわれるまでに企業が利益を出しても非正規雇用者の待遇は変わっていない。利益を上げても「(国際)競争力の確保」を名目・大義名分として、人材・設備への投資を極力行わず、株主への配当もせず、結果として内部留保がひたすらに積み上げられていく企業さえ見られる。何歳になっても、また何年勤めてもいつ解雇されるか判らないため、子供を作るどころか結婚さえするわけにいかない非正規雇用の若者(特に男性)が増加し、少子化が加速した。

というわけでございます。しかし、前回グラフを載せた通り、確かに結婚が減ってますが、もともと低い水準でありました。

6.5%で満足していてはいけません!というわけで、派遣を肯定する社会はダメです。派遣を使わざるを得なくなったのは不景気でコストカットしたからです。なので、不景気なのが、やはりいけないという話です(単純)。

民間需要を作るのも、やはり政府の支出次第。

で、少子化もそうですね。結婚も少ない上、平均出産人数も減ってますから、そうなります。

◆ よかったらクリックやツイートお願いします ◆

バナーかリンクをクリックすると、ブログランキングの順位が表示されます。

CTRL+左クリックで、このページを消さないで、新しいページを開けます。

----編集後記----

固定資産税までたどり着けませんでした。内容も難しいからなぁ、と考えて筆がギリギリです。キーボードですけど。

なるべくグラフは自分で作りたいと思うのですが、途中から力尽きて、引用そのままのもあります笑 力作のグラフはURLを記載の上、そのまま利用させていただいてますが。

それにしても、今書いている内容の1990年って30年前なんですよね。2000年まで追いつきましたが、それでも20年前。いい加減、何やってんだよ!って感じでしょうね。昔から状況を追えている皆さんにつきましては。

このブログも、そういった追いかける皆さんの状況理解に一役買いましたら幸いです。