今回紹介するのは改めて需要と供給の話

改めてと言いますが、私はこの話を取り上げたことがありません。なぜって、わかりにくくありませんか?

「需要って何?」

「供給って統計項目では何を見ればいいの?」

まぁ、タイトルでネタバレしているので、今回はその説明をしていきたいと思います。

需要とは何か?

単純に言葉の意味的には単純に「求め」「求められていること」でしょうか。

英語でニーズneedsと言った方がわかりやすいかもしれません。

数字を入れて考えるとわかりやすい

需要:仕事の注文の数

供給:仕事をこなす業者の数

単純に、今は1業者1個の仕事をしてくれる、と考えましょう。それで

仕事が100あるとき、業者が90しかない場合

需要100 > 供給90 です

この場合、業者の仕事はフル稼働状態です。

仕事は予約待ちになります。

品物も販売御礼、入荷待ちになります。

早く仕事をしてほしい場合、品物を回してほしい場合、

速達や特急料金がかかります。

つまり、値段(物価)が上がるわけです。

または、値段を上げて、うるさい客を遠ざけるわけです。

逆に

仕事が100あるときに、業者が110ある場合

需要100 < 供給110 です

この場合、業者は仕事の奪い合いになります。

なんとか仕事を取ろうと、安売りの価格競争になります。

つまり、値段(物価)が下がるわけです。

と、いうわけで、

需要100 > 供給90 の場合、物価の上昇 ↑

需要100 < 供給110 の場合、物価の下落 ↓

と考えられます。ですから、タイトルに戻れば

「需要と供給は物価を見よう」

という話になります。

物価がプラスなら需要が大、マイナスなら供給が大、ということですね。

もちろん業界や職種によっても違いはあると思いますので、

あとは全体を見たり、個別を見たりしましょう。

なぜ間接的に物価を見るの?需要と供給を直接見れば?

需要と供給ですけど、これ、という経済指標がありません。

だから、結果的に物価を見てはどうでしょう?という提案です。

そもそも需要と供給というのは、経済学の机上の理論から来ている言葉です。

需要と供給についてグーグル先生に画像検索してもらうとこんな感じの図がたくさん。

これは需要と供給のグラフですね。

クロスしているところが、需要と供給が一致していて、

そのくらいの支出が見込まれる、というものです。

しかし、見ていてお気づきでしょうか?軸に数字が入っていません。

入っていても、50円とか100円とか適当な数字です。

需要と供給って軸名は書いてあるけど、具体的に項目は何なのかわかりません。

現実の具体例も検索しても出てきません。バナナの話で、しかも点の数も8個くらいとか。

しかもそれ、ミクロ経済の話なわけで。

そうして見渡せど、マクロ経済の例はさらに皆無。

ですが、よく需要と供給がうんたら、と使う人は多いです。

「需要がたくさんあって、〇〇の業界は人出不足ですね」

「○○の業界は振り上げの不振が続いています。供給過剰なんですね。」

物価と失業率も連動しているので、人出不足=失業率で見るのも間違いではありません。

売上不振は民間消費の減少で、それも物価と連動しているので間違いではありません。

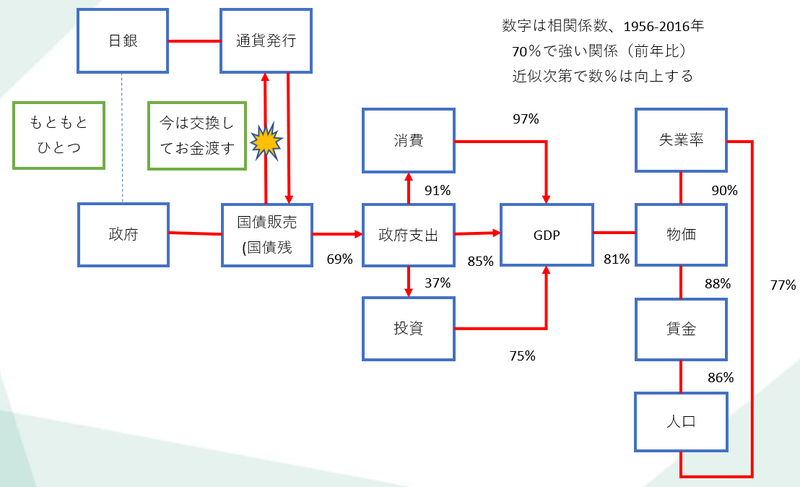

つまりこれ。

どれもこれも繋がっているので、この図のような関係がわかっていなくても、

なんとなくで通じてしまうのが経済の話でもありますね。

ですが、需要や供給自体にグラフや数字は存在しません。

結論からいえば、完全に理論の話なんでしょう。

とにかく、理系の私は当初イライラさせられました笑

答えのない答えを探していたようなものです。

「エネルギー」って何ですか?と質問された方がまだマシでしたね^^;

つまり、需要と供給の話は「ふーん」くらいの意味しかありません。

あくまで概念の話です。

しかし、需要という言葉が数字で出てくることもある

GDPの統計項目を調べていると「公的需要」という言葉が出てきたりします。

実はこれ、政府支出のことです。

本来の需要の意味は「それだけの仕事の要望がある」という意味です。

しかし、なぜ未来の仕事量がわかるの?と疑問に思いませんか?

結論から言えば、こういう場合の需要は支出のことです。

「これだけの需要があった」 = 「これだけの支出があった」

という意味で、

「公的需要」 = 「公的支出」

と書いているだけです。

ただし、年当初からすれば、これは本当に需要を表します。

以下の図を見てもらえばわかる通り、

政府支出はすべてに連動するからです。

つまり、年当初の政府予算が需要そのものです。

需要とは政府支出そのものと考えて差し支えありません。

基本的な話は以上ですが、

さて、需要と供給、どちらが多いといいのでしょう?それともトントン?

需要と供給は需要多めが基本

まず、トントン。需要と供給が同じで、物価ゼロだとどうでしょうか?

これは日本のここ30年の状況です。

需要100 = 供給100

・・・皆さん肌で感じてわかるようにダメですね。物価ゼロだとデフレ同然です。

これまでの30年間と同様の状況が続きます。

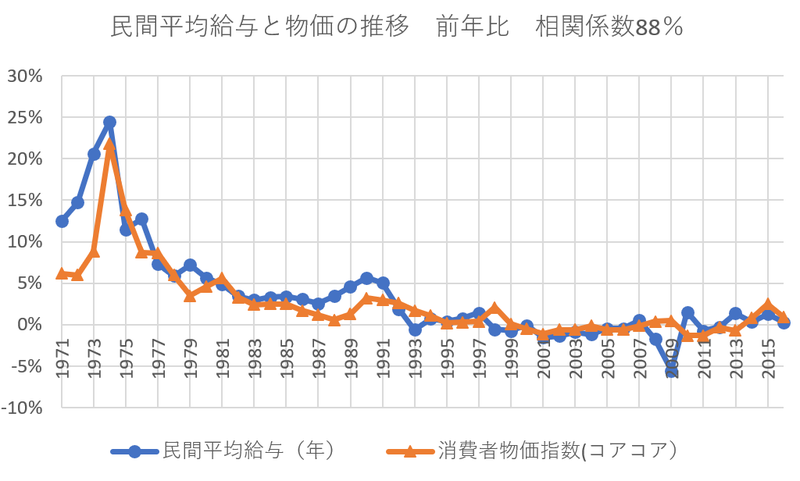

見ての通り、連動しています。物価ゼロだと給与も増えません。

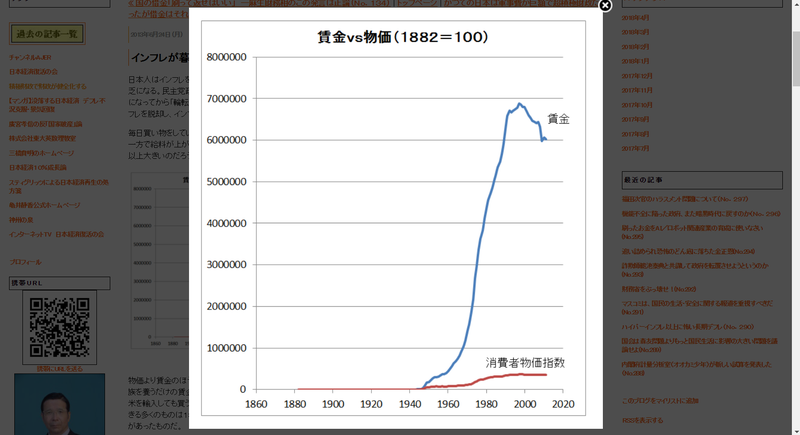

さらに長期で見ると際立ちます。

2つは同じデータのグラフですが、縦軸の目盛りが違います。1枚目は連動がよくわかりますね。2枚目ははっきりと、物価よりも賃金の上昇率が高いことがわかります。これが一億総中流と言わしめた富国の歴史です。ただし、この30年、大失敗しているのがよくわかりますが。

というわけで、物価はプラス、つまり、常に需要が大きく、供給が少ない状態に保つと、私たち日本国民は豊かになり、一億総中流へと向かっていきます。人口も増えます。仕事量の方が大きいので、人出がほしく、失業率も減ります。いいことづくめですね。

需要100 > 供給90

常にこのような状態です。仕事量の方が多いわけですから、人出がほしいし、余裕があれば機械化も進め、残りの10を取りに行きたい。そうでなければ、忙しいので予約制にして、安定に努める。業者間も仕事争いにはなりません。むしろ忙しいので、やってくれるなら大歓迎です。ライバルではなくて仲間です。

仕事をこなすことが最優先なので、入札などは業界全体の仕事効率を上げるための調整、談合も歓迎です。企業はフル稼働なので、売上もよく、銀行も投資するためのお金をじゃんじゃん貸してくれます。

というわけで、供給の90は需要100へと近づいていきます。

反対に、もし誤った考えで、需要が減らされてしまったら?

需要90 < 供給100

仕事が少なく、奪い合いになります。価格競争で物価が下落します。倒産する企業も出てきて、まだ余裕のある他の業界に転職する人も出てくるでしょう。そうなると前職での経験が生かされません。そうして会社も経験も減っていくので、処理能力が減少します。つまり

需要90 < 供給90

に近づいていくわけです。つまり、需要に合わせて供給が、業界がしぼんでいきます。

しかし、前後関係がわからない、数字を見ないど素人の人が現状だけ見ると

「今は需要と供給がトントンで物価ゼロ%だから、デフレじゃないよ」

なんて言い出しかねないのです。だからグラフは長期で見る必要があります。

すると、物価ゼロ%も1%も2%も誤差みたいなものです。

物価5%や10%くらい目標にしてほしいです。

さらに、ここで震災やら特需が発生して

需要100 > 供給80

になると、パンクするわけですね。なんとか頑張って85くらいは今の人員でも対応できるけれど、さすがに100は無理、、というのが昨今の人出不足ではないでしょうか。

つまりは、供給は常に需要に左右され、需要に近づいていきます。

以上、今回は仮の数字を置いて需要と供給を表現、経済指標と合わせて考えてみました。

◆ よかったらシェアやツイート下さい ◆

ランキングはクリックいただけると、現在の順位が表示されます。

CTRL+左クリックで、このページを消さないで、新しいページを開いておけます。

----編集後記----

今度報告と宣伝もかねてお知らせしますが、後書きならぬ巻末コラムをご依頼いただきました。

本ブログではいつも書いていることですが、改めて初めての人向けに書かせていただきました。

紙面が限られているとグラフの選定に悩みますね笑