こんにちは。地元の青年会議所の来年のごたごたで時間を取られてしまい、しばらく投稿に穴が開きました。tasanです。

いつもは「ブログを更新しよう」と考えれば、ネタ探しもするし、ネタが見つかれば、周辺情報やデータを集めるので、しばらく更新ネタに困らないはず、と考えているんですが、そんな時間もなかったです。

すっと嘘をつく人に巻き込まれました。いや、もちろん悪い人じゃないんですが汗 キリがないので、初めて誓約書なるものを見様見真似で書いてもらったりもしました笑 罰則もありませんがインパクトはありました笑

さて、本文です。

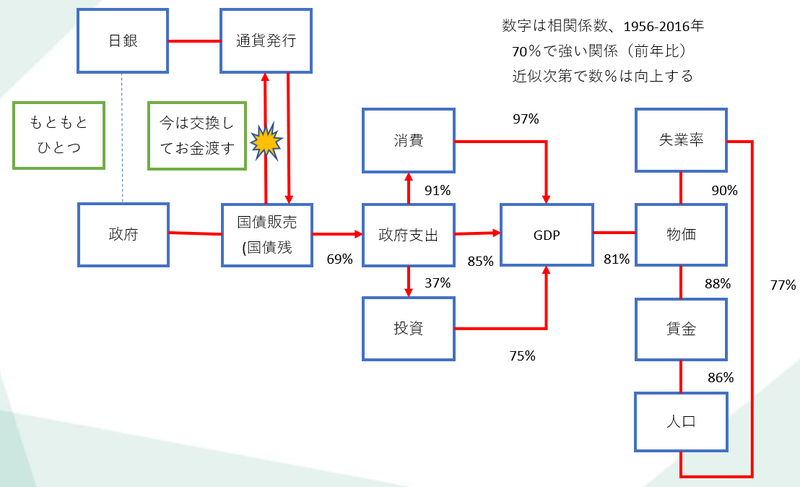

昔の自分に見せて説明したかった、お金の流れの相関図

はい。前回の記事で作成した、経済指標の流れ図に、相関係数もとい連動率を入れました。一目で各指標の相関関係がわかるので、文字通り、相関図ですね笑 相関係数がなんぞや?と思う人は連動率と思ってください。

これが、私が三橋ブログから独学でグラフ作りを始めた頃にわかっていれば、非常に理解の助けになっただろう、ということで、今回のようなタイトルにしました。

初見の人、ちょっとごちゃごちゃしてわかりにくい、という人は順番的にも以下からご覧ください。シンプルです。

その1 日本銀行ができる前の、お金の流れ図

いま、日本円は日本銀行が作っていますが、日本銀行ができる前は、日本政府がお金を作っていました。例えば小判なども政府、、江戸時代だと幕府が作って、作れば即財源でした。金貨や銀貨はもともと価値がある、と思うかもしれませんが、銭貨は銅や鉄、真鍮でした。さらに明治時代に入れば、現代のように紙幣です。つまり、紙切れが即財源へと変化していました。

だからそもそも、日本政府が日本円に困ることはありえないのです。自分の国のお金がなくて破産した国などありません。オンラインゲームでも、アプリのゲームでも、ゲーム会社が「ゲーム内マネーがなくて大変だ~!」なんて言いますか?ありえないですよね。そのように、日本には日本円マネーが流通しています。

そんな状況が、明治時代の途中に、日本銀行ができ、お金を作る機能が、政府から分離されました。だから、政府が今まで通り、無限の財源を得るために、形式上、国債を販売して、代金をもらうようになりました。国債もまた、株式と同じように、紙切れですから。

その2 日本銀行ができた後の、お金の流れ図

日本銀行は日本円マネーを作り、政府は国債の紙切れ(証券)を作り、ほしいだけ交換しているわけです。そうして、毎年多額のお金を生み出し、民間経済を圧倒的に豊かにしてきました。

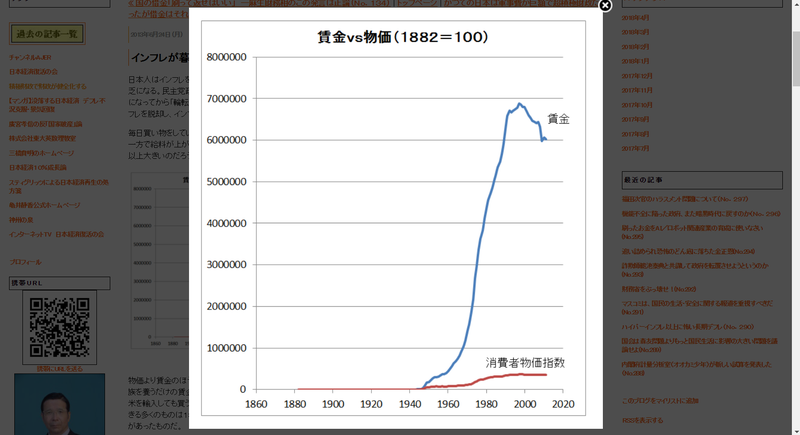

以下、2つのグラフは、縦軸の目盛りが違うだけで、同じデータのグラフ、賃金と物価のグラフです。

江戸時代が終わって明治時代から現代までの、物価と賃金の推移

いま、私たちの手元が1円などありふれていますが、昔は1円というのは大金でした。それがどうしてありふれているかというと、もちろんお金がどんどん作られ、政府が支出し、民間経済に出回ってきたからです。大元をたどれば、政府が国債を作り、日本銀行が日本円マネーを作って来たからです。

最近の税収を見ても60兆円くらいですか。税収は民間経済から回収して政府サイドに戻ってきたお金ですが、政府支出は毎年100兆円以上あります。つまり、差額を毎年「政府は国債を発行し、日本銀行は日本円マネーを作る」ことで、新しいお金を生み出し、毎年民間経済に投じてくれているわけです。めっちゃありがたいですね。

一般会計税収の推移

しかし、それを、家計簿感覚で「借金で差額を埋めている」「"赤字"国債を発行してけしからん」なんて言う人がいるわけです。国債に赤も黒もなく、ただの現金交換券、日本円マネーの交換券ですが、どうしても家計の赤字感覚を持ち込みたい人がいるんですね。

とはいえ、こうして、私たちは豊かになってきました。そして、歴史に水を差すのが私たち現代人です。現代になって、急激に悪化していますね。戦争でもないのに。いえ、戦争よりも長期間のデフレです。経済学の理論があり、統計学で裏も取れ、インターネットの拡大でたくさんのデータも扱えますが、大衆は退化しているのかもしれません。いえ、大衆はいつの時代も変わりない性質を持つのであれば、指導層なのかもしれません。

なんにせよ、原因が一番最初の相関図です。連動していますから、どこで蛇口が詰まっているか、一目瞭然です。

日本銀行は「国債を買うよ」「お金を作るよ」という姿勢を見せるようになりましたが、そもそも政府が国債を作らない、販売しないと、交換が進みません。・・・ここは財務省の管轄なので、財務省が原因である、ということになります。

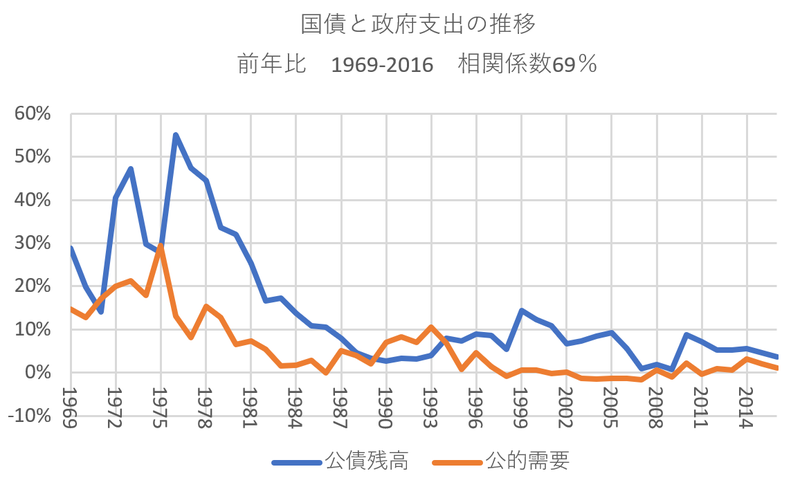

国債と政府支出の推移

相関図の通り、国債残高と政府支出は連動しているのがわかります。そして1980年くらいからずっと低いのがわかります。時系列をやめて、タテヨコにデータを取ったのが以下。

国債と政府支出の関係

性質がよくわかります。国債残高が前年比で毎年ヨコ軸で10%程度では、何の足しにもなりません。公的需要と呼ばれる政府支出も5%以下と低いままです。5%も増えたらすごい!と言われる世の中なので、最近だと0%に近くて非常に悲しいわけですが。国債は毎年前年比20%くらいほしいですね!

と、話ができますので、こういう、一目でわかる図、あるといいと思うのですが、いかがでしょうか?やはり探してもないんですよね。物価と賃金のグラフとかも、数年前にはネット上にほとんどありませんでした。だから私は自分のほしいグラフを、自分で作るようになりました。皆さんも自分のほしいグラフを探してみてください。なかなか条件に一致するものってないはずです^^; そうなると「自分で作った方が早いな!」ってなるわけです笑

そうなると、今度は、自分の考えるような、思ったデータが見つからなかったりするわけですが笑

そうなると、世の中にある、近い性質の統計調査を探したりと、、、。

とまぁ、実は、データさえゲットしてしまえば、グラフを作るのは一瞬ですね。

エクセルで2行並べて、グラフボタンをポチポチするだけです。

データを探す方が大変なんです。

エクセル(表計算ソフト)を買わなくても、いまやグーグルドキュメントや、オープンオフィスのカルクでも、ぜんぜんグラフは作れるようになりました。素晴らしい時代ですね。

さて、余談が過ぎました。もう少し時代をさかのぼって終わりにしましょう。

地域活性化には必ず国家財源が必要 ①

今度は江戸時代の話です。江戸時代もようは同じです。政府が幕府になっただけです。まだ日本銀行はありません。そして、県の代わりに藩がありました。そして、賢い藩では、藩内では、藩札というお金を独自に作って、それで給料を払ったり、入札仕事の代金として払い、藩内経済を回していました。

どうしてかというと、幕府の正貨が、現代の日本円のように出回っていましたが、当時は助成金があるわけでもなく、むしろ逆に参勤交代で、藩財政の2割近くが取られていて、かつかつでした。そこで、藩内の正貨を回収し、その3倍以上の藩札(お金)として、支出に使っていました。

これが準備金とか信用の元、ですかね。

そして、当時の正貨とは、小判とか銀貨とか、貴金属が使われていましたから、現代と違い、お金の素材を集める、作るにも一苦労していたわけです。さらに明治時代に入り、開国したはいいものの、外国への金の流出事件などがあり。国内にも幾種もの藩札があり、正貨もあり、外貨の貴金属も入ってきて、これじゃいかんと「円」に統一されることになりました。

その際、藩札禁止ということで、藩の通貨発行権はなくなりました。政府に委託するようになったわけですね。代わりに「助成金」という形になりました。必要なら言ってくれ、ということでしょう。

地域活性化には必ず国家財源が必要 ②

しかし、まさか?いくら言っても出さないし、こうした知識もなくなりつつあり。いつの間にか、お上が言うなら仕方ない、という空気ができているのかもしれません。とはいいつつも、確認してみれば、市長連合会では支給総額を上げるように提言を出しています。良かったです。

全国市長会 120周年記念提言 14 地方国税の総額の確保に関する提言

しかし、120周年記念ではなくて、毎年出してほしいですね。全市長で財務省を訪問、詰問してほしいところです。

地方の市でも長期で見れば、マクロ経済とのつながりが見えてくる

宮城県の栗原市は、歳入の半分以上が助成による市です。単年度では結構ジグザグしたグラフで影響が読み取りにくいので、3年平均にしたら、よく一致するようになりました。

これはもちろん、栗原市の歳入が国家予算を左右している、のではなく、国家予算が各地方に平等に分配されている、だから、予算総額が減ると、栗原市の予算も綺麗に減っているのが見て取れる、というグラフかと思います。

また、3年でないと(2年でもいいかもしれませんが)、見えてこないということは、単年度では地方に景気が波及してこないことの表れ、でもあるかと思います。単年度いいことをするのではなく、2,3年以上続けてくれないと、地方都市へは恩恵が届きません。

おそらく、皆さんのお住いの市の歳入データを並べてみても、同じようになるのではないかと思います(例外はあるかと思いますが)。というわけで、市長が助成を要求していくのも真っ当であると思うわけです。

継続的に求めていくために、政治家の知識レベルを上げていくことと同時に、市民の経済常識レベルも上げていきたいところですね!

◆ よかったらシェアやツイートください ◆

ランキングはクリックいただけると多くの人に読んでいただけるようになります。

ちなみにCTRL+左クリックで、別タブでリンク先ページを開けます。

----編集後記----

世間ではいろいろな話がでていますね。しかし、そういうのはいろんな人が解説しますし、根っこのところを押さえていった方が、結局深堀りできますので、私はこのブログではあまり追いかけないように考えています。後世、とまではいかないですが、あとから勉強する、調べる人の役に立っていけば幸いです^^