Mozart Piano Concert no20 K466, Martha Argerich, C Alming NJPO.avi

Friedrich GULDA play's MOZART Piano Concertos K.466, 537

Friedrich Gulda, Munich Philharmonic Orchestra

01. Piano Concerto No.20 in D minor, K.466

02. Piano Concerto No.26 in D major, K.537

モーツアルトについては随分書いてきたので、とっくに終了しているだろうとおもいましたが、あにはからんや20番のコンチェルトについてどうやら書いていないと言う事を、今日になって気がつきました。

18世紀は、ピアノフォルテの出現によって、この楽器におけるダイナミックスを交えて表現の豊かさを生み、またそれを演奏するヴィルトオーソの出現を促したと言えます。その草分けが、モーツアルトでありベートーヴェン達です。またその音楽を生み出す作曲家たちの腕の見せ所でもありました。

さて、そういうこともあって今日は、レオポルドから娘のナンネルに得意げに報告している手紙から紹介していこうと思います。

「……音楽会はこの上ないほどすばらしく、オーケストラも立派でした……それからヴォルフガングのすばらしい新作のクラヴィーアのための協奏曲が続きました。写譜の人が、私たちがついた時はまだ仕事を終わっていなかったので、お前の弟はロンドを1度も全部通して弾いてみる時間がありませんでした。筆写譜を見直さねばならなかったからです……お前の弟が立ち去るとき、皇帝は帽子を手に取って会釈され、それからヴラヴォー・モーツアルトと叫ばれました……」1785年月2月16日の手紙

初演が行われたのが、11日でその次の日に、ヨーゼフ・ハイドンがモーツアルトの自宅で父親のレオポルドに向かって言った言葉も、同じ手紙に書かれています。

「私は誠実な人間として神かけて申しますが、貴方の息子さんは私が個人的に、あるいは名前の上でだけ知っている作曲家の中で、もっとも偉大な方です」

という有名な言葉はこの時に話されたのです。

作品は、2月10日に完成し、すぐパート譜の写譜が本番直前まで行われ、11日が初演、12日にハイドンの訪問、16日付けの手紙という時系列になります。

さて、先に21番でも少し触れていますが、1785年の3曲K.466、K.467、K.482は今日でも最も取り上げられることの多い傑作ぞろいです。同時進行的にフィガロも書いていたわけで、如何にモーツアルトが精力を注いでいたかが伺えます。モーツアルト ピアノ協奏曲21番ハ長調K.467

第1楽章の低音域から始まる暗く悲劇的な響き、第2楽章のロマンスの穏やかな表情と対比するト短調の強烈な中間部、激しい上向音型のフィナーレのロンド主題など、当時としても話題になるほどの新境地は、後のロマン派をも共感させたほどの作品です。切れ切れの情報ですが、ベートーヴェンやブラームスもこの曲をよく弾き、カデンツ部分を自分でも書いたりしているくらいです。

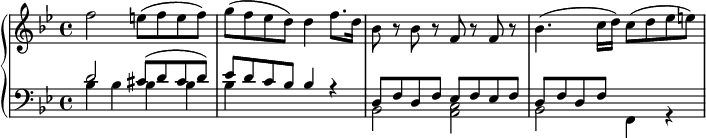

第1楽章 アレグロ ニ短調、4分の4拍子、協奏風ソナタ形式。

チェロとコントラバスのアウフタクトで音階を上昇する音型は弱奏で、ヴァイオリンとヴィオラの持続する8分音符と4分音符のシンコペーションによる 'Dmoll の和音であえぐように始まる第1主題は16小節目で激しいトゥッティとなる。このシンコペーションのリズムは展開部でも重要な意味を持って絶えず姿を現する。その後、ヘ長調でオーボエとファゴットの重奏にフルートが答える。77小節目から独自の主題によるピアノのソロが静かに入る。ピアノ導入部の主題と冒頭の弦の主題とが呼応する展開部を経て再現部に入り、オーボエ、ファゴット、フルートによる副主題はヘ長調のまま、第2主題がニ短調で再現され、カデンツァを経て静かに終結する。

第2楽章 ロマンツェ 変ロ長調、4分の4拍子、三部形式。

平行長調の下属調を緩徐楽章にもってくるのはト短調の交響曲にも見られるが、後の時代には一般的に使用されるようなった。この楽章は非常に美しい旋律でよく知られ、ミロス・フォアマン監督製作のモーツァルトを主人公にした映画『アマデウス』ではエンディングに使われたことでも知られている。他の楽章と違ってゆったりとした旋律である(第1楽章の223~225小節にかけてほぼ同じ旋律が登場する)。しかし、中ほどのト短調の中間部の激しいピアノソロが緊張感を与えている。ベートーヴェンはこの曲を好み、特にこの第2楽章の中間部を研究していたという。父レオポルトは、この楽章を「気高いほど荘重な」と評している。

第3楽章 ロンド:アレグロ・アッサイ ニ短調 - ニ長調、2分の2拍子、ロンドソナタ形式。

2楽章の中間部の激動の余韻を伝えるかのように、激しい曲想でピアノの分散和音のソロから始まる。そしてピアノのソロの後は弦楽器でピアノの旋律を一斉に奏する。この攻撃的ともとれる音型が、曲が進むにしたがって華やかさも増していき、カデンツァの後はニ長調に転じて締めくくる。なお、この第3楽章はもう一つの未完の草稿が残っている。

カデンツについて

第1楽章の365小節目と第3楽章の345小節目にはカデンツァの指定がある。

作曲者自身によるカデンツァは残されていないが、若きベートーヴェンやブラームスはこの曲に心酔し、自作のカデンツァを作曲している。とりわけベートーヴェンによるカデンツァは有名で、演奏会や録音で最もよく演奏されている(演奏会や音源などで特に表記がない場合は、ベートーヴェンによるカデンツァで弾かれることがほとんどである)。また、演奏者自身が作曲したカデンツァを弾くこともある。

ウイキペディアに翡翠が加筆した。

演奏についてですが、冒頭でアルゲリッヒが「グルダほどはうまく弾けないけどやってみるわ」などと言っていましたが、下にそのグルダの演奏を入れておきましたので、お時間のある方は聴き比べてみてください。

スコア モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 KV 466

(Zen‐on score) Sheet music – June 18, 2008

by 諸井 三郎 (解説), モーツァルト (作曲)

モーツァルト:ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」

ヘルベルト・フォン・カラヤン 、 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 、 ヴィルヘルム・ケンプ