日本カラープランニング協会の桑野優子です。

「カラーコーディネート」は知ってるけど、「カラーマーケティング」って何?

SNSでカラーマーケティングという言葉を出すと、ん?何?知らないって、言われます。

そこで、今回はカラーマーケティングに関してお話します。

マーケテイングとは言えば、多くのビジネスパーソンが周知の通り、

企業などの組織が行うあらゆる活動のうち、「顧客が真に求める商品やサービスを作り、

その情報を届け、顧客がその価値を効果的に得られるようにする」ための概念である。

また顧客のニーズを解明し、顧客価値を生み出すための経営哲学、戦略、仕組み、プロセスを指す。*ウィキペディア引用

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0

カラーマーケティングの軸は色彩心理学です。ではなぜ、マーケティングに

色彩が関係するのか、ということですが、これは人間の脳にも関係しています。

人間は物事の判断の約87%を視覚に委ねていると言われています。

視覚情報の要素は色、形(デザイン)素材です。この3つの要素のうち、

最も人間の視覚に早く飛び込んでくるのが「色」です。

さらに、視覚情報の中で最も記憶に残りやすいのも「色」です。

ですから、人間がモノを見た時に、その視覚情報の中で、

まず初めに「色」が目に入り次に、形、素材という順番で認知していきます。

例えば、ECサイトにおいて、ファーストアプローチは色からです。

色を捉えたら、形、素材へと進み、気に入ればさらに機能性、価格、他との比較というように進んでいきます。

これは人との出会いと同じです。

まずは見た目、顔、髪型、体型、服装といった視覚情報からイメージを持ち、声を聞き、

さらに話す内容でその相手との距離感が決まっていきますよね。

モノがあふれ、市場が成熟してくると、消費者のこだわりも多様化してきます。

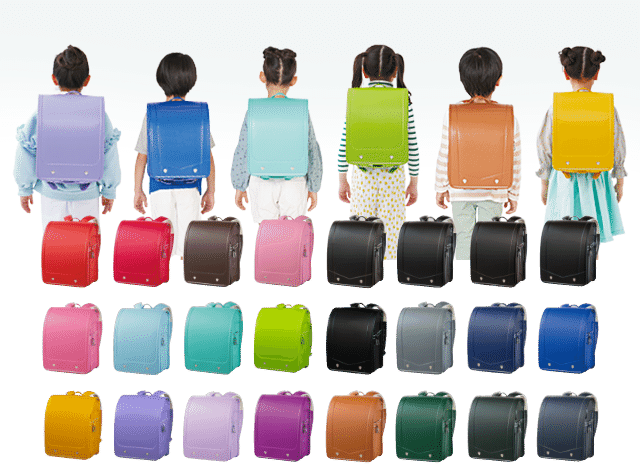

20年前イオンから24色のランドセルが発売されたのも、この成熟度の表れと言えるでしょう。

ですが、24色の商品を作るのにはロス、リスクも伴います。供給側がとにかくいっぱい色を出すから

、出した色から選んで下さいというスタンスではなく、どの色がどの層に支持されるのかを先読みし、

こちらから提案していく。その為にマーケティングリサーチする。

そこにプラスするのがカラーなので、カラーマーケティングと呼ぶのです。

カラーマーケティングという手法を活用するには、色彩心理学の知識が必要になります。

例えば、ピンク一つとってもどの層に、どのようなトーンのピンクが受けるのか等々、

きめ細やかな検証がこれからの時代には多く求められています。