https://www.mag2.com/p/money/1457056

中国からのインバウンド旅行客が戻ってきています。日本政府観光局のデータによると、コロナ禍前の7割以上の回復をしているとのこと。一方で、「オーバーツーリズム」の問題も話題になっており、インバウンド旅行客が大都市や特定の観光地に集中しているという問題点も浮き彫りになってきました。

そこで今回は、中国のアウトバウンド旅行の現状、そしてどのようなスタイルで海外旅行をしていて、どんな情報に頼って行動をしているかをご紹介します。(『 知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード 』牧野武文)

【関連】なぜ2000年代に流行した中国のSNS「QQ」再び脚光?日本の中高年が知らない、若者が好んで使う理由=牧野武文

※本記事は有料メルマガ『知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード』2024年6月3日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:牧野武文(まきの たけふみ)

ITジャーナリスト、フリーライター。著書に『Googleの正体』(マイコミ新書)、『論語なう』(マイナビ新書)、『任天堂ノスタルジー横井軍平とその時代』(角川新書)など。中国のIT事情を解説するブログ「中華IT最新事情」の発行人を務める。

インバウンド消費は少ない収入のための代償が大きすぎる

日本各地でオーバーツーリズムの問題が話題になっていますが、その根底にある問題として、インバウンド消費が日本社会にとって「投資効果があまり高くない産業」になっていることがあります。

日本総研のレポート「わが国のインバウンド需要に本格回復の兆し」によると、日本総研は2023年のインバウンド消費は、GDPに対して0.4%の押し上げ効果があると試算をしています。これはものすごく小さな数字です。個人消費はGDPの50%以上を占めますから、個人消費が1%ほど伸びた場合の寄与率と変わりありません。

つまり、わずかな収入を得るために、その代償が大きすぎるということがオーバーツーリズム問題の根底にあります。GDP寄与率が小さいということは産業の裾野が狭いということです。

インバウンド消費で恩恵を受ける人は一部の人であり、ほとんどの人にとっては得になることがない。これも問題を深刻にしています。インバウンド消費に関係がない大半の人は恩恵がまるでないのに我慢だけを強いられることになっているのです。うっかりすると、社会の分断を起こしかねない問題です。

このままではオーバーツーリズムの問題が大きくなる一方

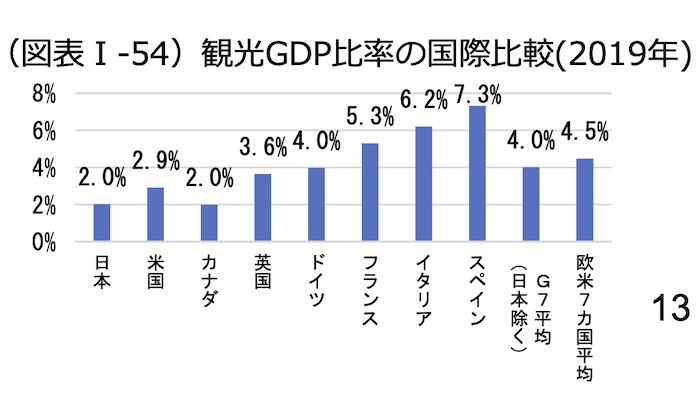

最大の問題は日本の観光GDPが低すぎることです。「令和5年版観光白書」(観光庁)では、観光GDP(インバウンド、アウトバウンド、国内旅行含む)の比率は2.0%になっていて、G7の平均4.0%の半分程度です。

各国の観光GDP比率。日本は2.0%と低く、G7各国の平均4.0%の半分しかない。観光業の生産効率を高めることが求められている。出典:「令和5年版観光白書」(観光庁)

欧州の国は経済規模が小さい国が多いので観光GDPの割合が大きくなるとしても、世界最大の経済大国である米国でも2.9%あります。日本は観光立国を目指し、インバウンド旅行者の数を増やす政策を進めていて、これはこれでいいことですが、量の前に質の問題を抱えています。

日本政府も「稼ぐ力」という言葉を使って、観光業の生産性を高める政策を打とうとしていますが、決め手にかける状況が続いています。ここを改善せずに、インバウンド旅行者の数を増やしても、ますますオーバーツーリズムの問題が大きくなるだけです。

日本のインバウンド旅行の問題は、旅行者が大都市に集中していることにあります。インバウンド旅行者をいかに地方に向かわせるか、それが最大の課題になっているのです。

Next: ガイドブックを持たない中国人に観光でお金を使ってもらうためには?

中国人のアジア圏への旅行人気が復活してきた

最近、街を歩いていると、中国語を耳にする機会が増えました。体感的にはコロナ禍前ほどではありませんが、昨年から比べると、中国人の旅行者の数が大きく増えたことが実感できます。

日本政府観光局(JNTO)の訪日外客統計を見ても、2023年後半から中国人インバウンド客が増加をし、特に2024年に入ってからは急増をしていることがわかります。

2024年4月の中国人外客数は53.36万人で、コロナ前の2019年4月の72.16万人の73.5%でコロナ前の7割まで回復。2023年8月に、中国政府は日本向けの団体旅行、パック旅行の販売再開を許可し、そのまま日本へのビザ免除の交渉に入る予定でしたが、福島原発の処理水放出の問題で協議が止まってしまいました。

せっかく日本旅行が再開され、日本旅行が盛り上がるところが、低迷をすることになってしまったのです。2024年に入ると、処理水の問題も落ち着き、ようやく日本への旅行者が戻り始めているという状況です。

2023年は中国のアウトバウンド旅行そのものが低調でした。中国では渡航先としてタイに人気がありますが、過去にもご紹介したように、タイやミャンマーに対する悪いイメージが生まれ、東南アジア旅行が低調になるという現象が起きました。

また、日本に対しても処理水の問題で悪いイメージが生まれました。中国人は3〜4日の短めの連休では、アジア圏を旅行先に考えます。つまり、短期旅行先がどこも問題があるということになり、その代わりに国内旅行が盛況になるという現象が起きました。これが2024年に入って、だいぶ薄れてきて、再びアジア圏の旅行が復活をしてきています。

地域の観光産業はSNSでの露出が不可欠

中国の旅行者は、『地球の歩き方』のようなガイドブックを頼りにする人はもはやほぼいません。多くの人が、ネット情報を頼りに旅行の計画を立てます。そのため、ネット、特にSNSに露出をしていない観光地、観光関連施設は、中国人の視野に入ってきません。つまり、SNSで情報発信をするのは必須になっています。

もうひとつ、SNS主体の旅行で大きく変わるのは行動範囲です。ガイドブックの時代は、たとえば「浅草」という地域に注目をして、浅草寺を参観して、今半のすき焼きを食べ、浴衣のレンタルサービスを使って隅田川河畔を散歩して、浅草橋の小洒落たカフェで休憩するというように、地域を軸にした計画を立てます。

しかし、SNSではすべてが断片化をします。浅草メンチのメンチカツを食べ歩きして、移動して新宿御苑を散歩し、さらに移動して自由が丘のレトロ喫茶に行くというような移動距離の長い計画を立てます。

東京は公共交通が整備されていて、しかも中国の都市と比べるとコンパクトですから、1回の移動時間30分程度はさほど苦になりません(北京市の場合、東の端から西の端まで地下鉄に乗ると2時間かかります)。

つまり、地域を軸にして計画を立てるのではなく、自分が行きたい場所をSNSでピックアップして、移動の手間をあまり考えずに周遊するという組み立てになります。

これは、地域で観光業を盛り上げていこうという人にとっては悪い傾向かもしれません。地域にきてもらったら、観光施設から飲食、休憩、体験、できれば宿泊まで地域内で行なってもらって、外に逃がさないということを考えるのが当然だからです。しかし、SNS時代では、魅力に感じるスポットだけ消費されて、やすやすと別の地域に移動されてしまいます。

一方で、観光地域ではない観光施設にとってはチャンスです。周囲に観光要素がなくても、魅力をうまく発信すれば、多くの人がわざわざきてくれるからです。特に飲食店の場合は、観光地から外れていても、じゅうぶんにチャンスがあります。

「旅行者はどのようなSNSから情報を得ているのか…」続きは『知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード』を購読するとお読みいただけます。初月無料のお試し購読はこちら

『 知らなかった!中国ITを深く理解するためのキーワード 』(2024年6月3日号)より一部抜粋

貼り付け終わり、