カラパイア:ウイルスを飼いならし生物兵器として利用する寄生バチ。すべては我が子のため 2024年05月13日より転載します。

貼り付け開始、

https://karapaia.com/archives/52331716.html

ハチの中でも特殊な存在なのが寄生バチだ。このハチにより宿主に選ばれた動物は、卵を産み付けられると、幼虫が成長するまで養分にされ続け、用済みになると死ぬ運命をたどる。

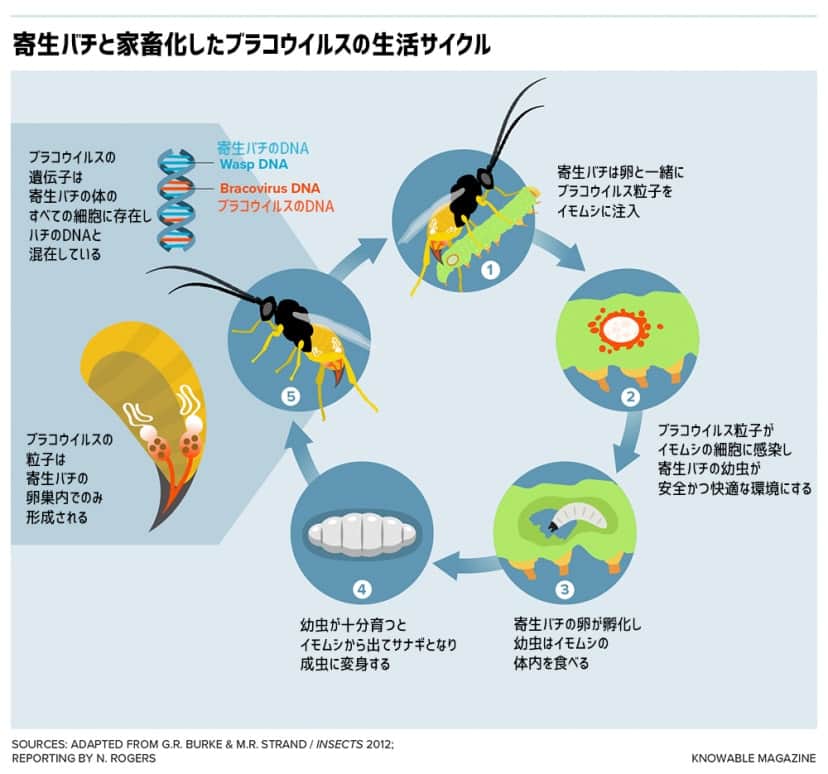

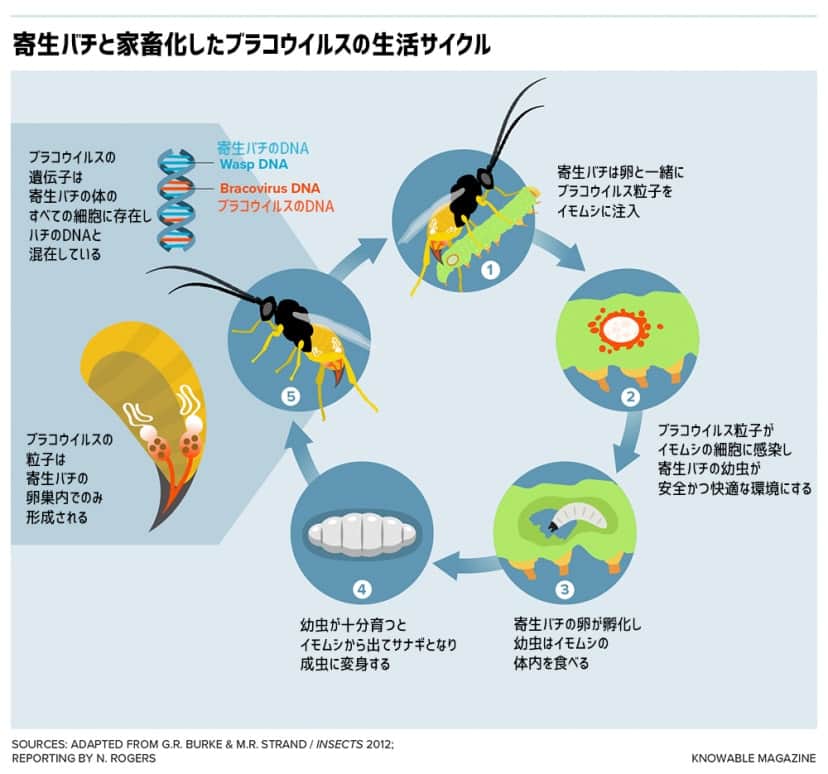

中にはウイルスを飼いならし、生物兵器として利用する寄生バチもいる。コマユバチ科のMicroplitis demolitor(ミクロプリティス・デモリトル)の卵巣に穴を開けると、玉虫色の青い歯磨き粉のようにキラキラと輝くものが噴き出す。実はこれが家畜化されたウイルスなのだ。

卵巣のウイルス粒子は、幼虫のエサとなるイモムシの免疫を抑え、成長中の幼虫にとって有害なイモムシの体を無害化し、発育をコントロールするための生物兵器となるのだ。

昆虫の世界には、自分の子供をほかの昆虫に寄生させ、生きたまま養分にしてしまう寄生バチの仲間が存在する。

だが寄生バチの一種であるコマユバチ科の仲間には、Microplitis demolitor(M・デモリトル)をはじめ、ウイルスを飼いならし、利用する種がすでに半ダース以上も報告されているという。

ウイルスと寄生バチの協力関係は一体どのようにして始まったのか? そのプロセスはまだ謎に包まれているが、それでも少しずつ解明されつつある。

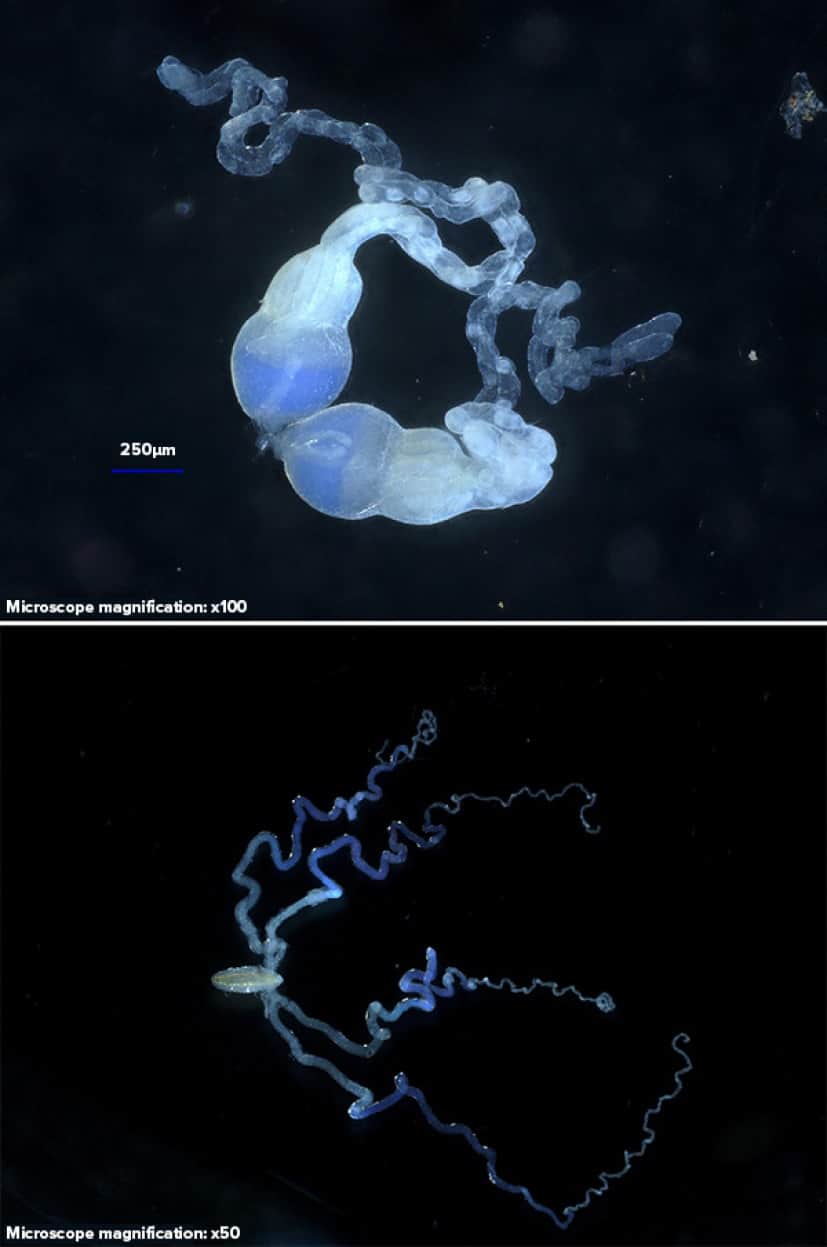

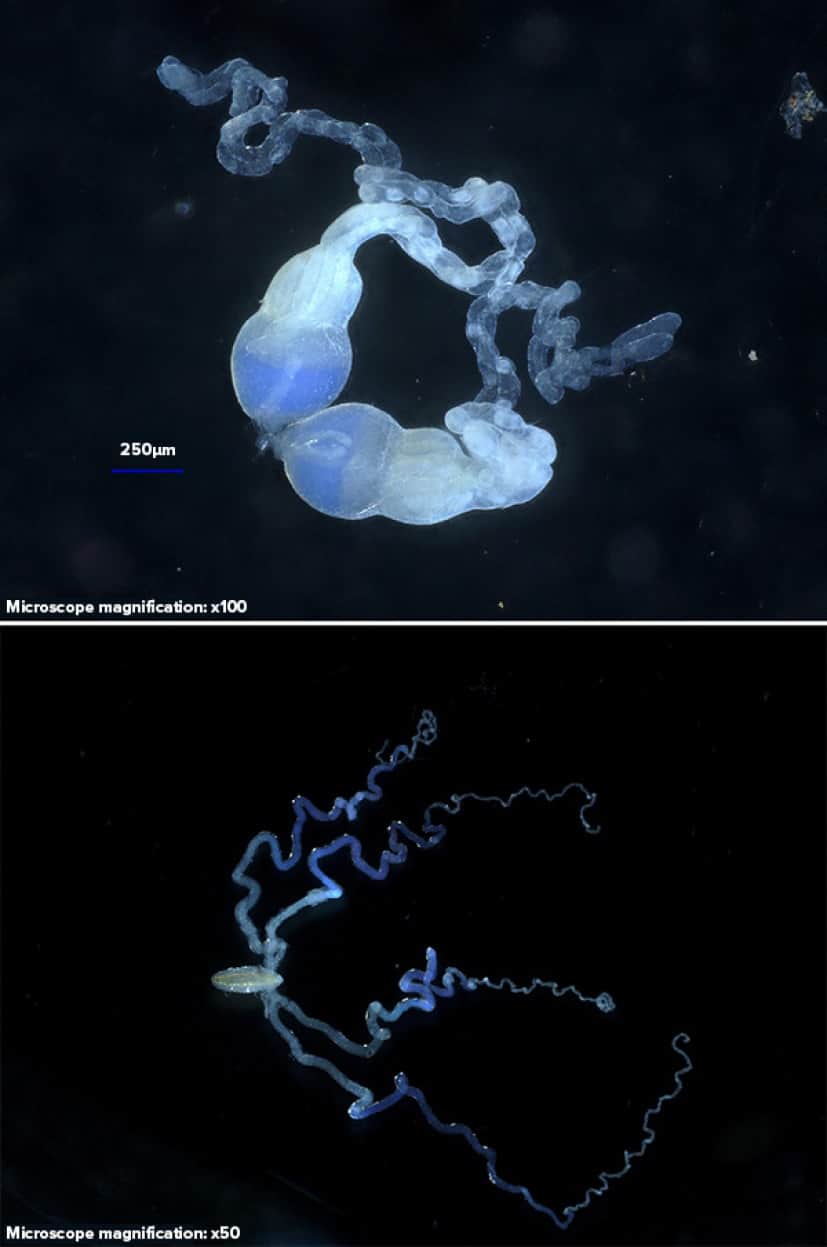

寄生バチ、M. デモリトルの卵巣(上)と同じく寄生バチのD. ロンギカウダタの毒腺(下)。ここでウイルスが飼われている / image credit:MENG MAO

寄生バチ、M. デモリトルの卵巣(上)と同じく寄生バチのD. ロンギカウダタの毒腺(下)。ここでウイルスが飼われている / image credit:MENG MAO

寄生バチに家畜化されたウイルスの代表的なものが、「ブラコウイルス属」というグループだ。このウイルスは、1億年ほど前に寄生バチかイモムシに感染したウイルスの子孫だと考えられている。

その古代のウイルスのDNAはやがてハチのゲノムと融合し、昆虫の一部となって新しい世代へと受け継がれていった。

その後、寄生バチはさまざまな種に多様化し、それと同時にブラコウイルス属もまた多様化した。ブラコウイルスは現在、M. デモリトルをはじめとするを約5万種のコマユバチ科から見つかっている。

https://karapaia.com/archives/52331716.html

ハチの中でも特殊な存在なのが寄生バチだ。このハチにより宿主に選ばれた動物は、卵を産み付けられると、幼虫が成長するまで養分にされ続け、用済みになると死ぬ運命をたどる。

中にはウイルスを飼いならし、生物兵器として利用する寄生バチもいる。コマユバチ科のMicroplitis demolitor(ミクロプリティス・デモリトル)の卵巣に穴を開けると、玉虫色の青い歯磨き粉のようにキラキラと輝くものが噴き出す。実はこれが家畜化されたウイルスなのだ。

卵巣のウイルス粒子は、幼虫のエサとなるイモムシの免疫を抑え、成長中の幼虫にとって有害なイモムシの体を無害化し、発育をコントロールするための生物兵器となるのだ。

ウイルスを飼いならし生物兵器にした寄生バチ

昆虫の世界には、自分の子供をほかの昆虫に寄生させ、生きたまま養分にしてしまう寄生バチの仲間が存在する。

だが寄生バチの一種であるコマユバチ科の仲間には、Microplitis demolitor(M・デモリトル)をはじめ、ウイルスを飼いならし、利用する種がすでに半ダース以上も報告されているという。

ウイルスと寄生バチの協力関係は一体どのようにして始まったのか? そのプロセスはまだ謎に包まれているが、それでも少しずつ解明されつつある。

寄生バチに家畜化されたウイルスの代表的なものが、「ブラコウイルス属」というグループだ。このウイルスは、1億年ほど前に寄生バチかイモムシに感染したウイルスの子孫だと考えられている。

その古代のウイルスのDNAはやがてハチのゲノムと融合し、昆虫の一部となって新しい世代へと受け継がれていった。

その後、寄生バチはさまざまな種に多様化し、それと同時にブラコウイルス属もまた多様化した。ブラコウイルスは現在、M. デモリトルをはじめとするを約5万種のコマユバチ科から見つかっている。

こうした家畜化されたウイルスがまだウイルスなのかどうかについては議論がある。まだウイルスであるという意見がある一方、融合が進みもはや寄生バチの一部であるという意見もある。

寄生バチが取り込んだウイルスは武器を運ぶ役目を担う

寄生バチとウイルスの融合が進むと、ウイルスの遺伝子は寄生バチの遺伝子に散らばり、一部は崩壊して機能しなくなる。

それでもウイルスの核となる遺伝子は保存され、ゲノムの各所に散らばったウイルス遺伝子は互いに連絡を取り合い、一定の機能を果たす。

野生のウイルスと違うのは、家畜化されたウイルスが、寄生バチの武器を運ぶ役割を担うことだ。

その武器は多種多様だ。あるものはタンパク質で、あるものはDNAの短いセグメント上の遺伝子だ。そのほとんどは寄生バチやウイルスのものとはまるで違うため、起源は不明だ。

また寄生バチの寄生相手が防御手段を常に進化させるため、寄生バチの武器も常に変化しており、それらが獲物の体内でどのような働きをしているのもあまり解明が進んでいない。

だが例えばM. デモリトルの場合、ブラコウイルスを利用して「glc1.8遺伝子」をガのイモムシの免疫細胞に送り込む。glc1.8遺伝子に感染された免疫細胞に粘液を分泌するようになり、そのせいでスズメバチの卵にくっつけなくなる。

いくら便利とは言っても、ウイルスを飼いならすことは危険な試みだ。本来それは感染した細胞を利用してウイルス粒子を増殖させたあと、破裂させて内容物を放出させるものだ。

その結果、昆虫の内臓をグチャグチャに溶かすことがあるくらい、危険なものなのだ。

ではコマユバチ科の寄生バチはそんな危険なウイルスをどうやって手なずけたのだろうか?

最も重要だったのはウイルスを去勢できたことだ。そうしたウイルスは、新たにウイルス粒子を作る遺伝子を持たず、勝手に増殖することができない。そのための遺伝子は、寄生バチのゲノムに残されている。

またウイルス粒子が作られる場所と時間もコントロールされている。これはウイルスが暴走しないようにするためだと考えられている。

例えば、ブラコウイルスは、コマユバチ科のメスの生殖管でのみ、なおかつ限られたタイミングでしかウイルス粒子を作れない。

さらに家畜化されたウイルスは、自身のDNAを複製する遺伝子を失っている。この特徴は最近家畜化されたウイルスにもあることから、寄生バチがウイルスを手懐けるための重要な一歩であるらしいことがわかる。

以下の動画は寄生バチが蝶の幼虫に卵とブラコウイルスを産みつけ、幼虫が成長して体を破っていく様子だ。

大量の幼虫がうごめきながら出てくるので、閲覧には留意が必要だ。以前紹介したカタツムリを操る寄生虫ロイコクロリディウム(閲覧注意)を知ってる人ならOKかもしれない。

ウイルスと寄生バチの協力関係はどうやって始まったのか?

このように生物のゲノムが死んだウイルスでいっぱいなのは、特に驚くことではない。ウイルスは日頃から動物のゲノムの中に入り込んでいる。だから私たち自身のDNAでさえ、ウイルスの残骸がそこかしこにある。

ところが寄生バチだけは、そうした散らばった遺伝子が連携してウイルス粒子を作れる状態に保っている。一体、このような関係がどのようにして始まったのか?

そのヒントは、小さなコマユバチ科の「Diachasmimorpha longicaudata(ディアカスミモルファ・ロンギカウダタ)」にあるかもしれない。

それが持つ「ポックスウイルス」は、そのDNAがコマユバチのゲノムと完全には融合しておらず、本当の意味で家畜化されているわけではない。そのため、コマユバチの毒腺の中で独自に複製することができる。

ほかのコマユバチと同様、D. ロンギカウダタはそのウイルスを卵を産みつける獲物(ミバエの幼虫)に注入する。このウイルスがなければ、幼虫は寄生相手の体内で生きられない。

ところが、ほかのコマユバチのウイルスとは違い、ポックスウイルスはD. ロンギカウダタの体の外でも増殖することができ、寄生相手の細胞内でもウイルス粒子を作り出す。

つまり、D. ロンギカウダタはこのウイルスを兵器として利用している一方、完全にコントロールできているわけではない。

このことは、コマユバチが初めて飼い慣らすことに成功したウイルスの種類を示唆しているのかもしれない。

じつは家畜化されたウイルスのほとんどは、ヌディウイルス(nudivirus)というグループの子孫であり、ポックスウイルスよりも簡単にコマユバチのゲノムに融合できる。

あるいは、単純にD. ロンギカウダタがポックスウイルスを完全に手懐けるにはもう少し時間がかかるだけなのかもしれない。

それでも、ポックスウイルスは特定の組織に隔離され、卵が成長するときにしか複製できない。このことは、D. ロンギカウダタがこのウイルスから身を守る方法を編み出したということだ。

またウイルスはコマユバチの手助けなしで感染する力を失いつつあるようだ。

なぜ寄生バチの中でもコマユバチ科だけがウイルスの家畜化を続けている理由はわからないが、そのライフスタイルに関係する可能性があるという。

その幼虫は宿主の体内で生活するが、そこは侵入者を積極的に殺そうとする危険なところだ。コマユバチにとって、ウイルスはこの危険な環境を克服するための便利な道具箱のようなものなのだ。

その裏付けとして、120種以上のコマユバチ・アリ・ハチのゲノムを調べ、そこに家畜化されたウイルスの痕跡(まだ機能するウイルス遺伝子)がないか探した研究がある。

それによると、寄生しない昆虫ではそれがほとんど見つからなかったという。また寄生する昆虫でも、免疫が働くことのない体外に寄生するタイプでは、やはり家畜化されたウイルスは見つからなかった。

今日、多種多様なコマユバチが存在し、ウイルスにいたっては文字通り数えきれないほどだ。ゆえに両者が手を組むチャンスは十分にある。そこはまさに進化の実験場のようなものなのだ。

References:How parasitoid wasps use viruses as biological weapons | Knowable Magazine / written by hiroching / edited by / parumo

あわせて読みたい

カニのオスに寄生してメス化させる恐怖の寄生動物「フクロムシ」の生態

アリの寿命を3倍以上伸ばす寄生虫。働かなくても仲間から高待遇。その裏にはある策略があった

カタツムリの触角の中でグリグリとうごめく寄生虫、ロイコクロリディウムの恐ろしい映像が話題に(台湾)※グリグリ注意

宿主の体を内側から食いちぎって出てくるエイリアンのようなハチの新種が発見される

科学者がまた体を張った。自らの体にヒトヒフバエの幼虫を寄生させたままその様子を観察した科学者(※昆虫出演中)

貼り付け終わり、

それでもウイルスの核となる遺伝子は保存され、ゲノムの各所に散らばったウイルス遺伝子は互いに連絡を取り合い、一定の機能を果たす。

野生のウイルスと違うのは、家畜化されたウイルスが、寄生バチの武器を運ぶ役割を担うことだ。

その武器は多種多様だ。あるものはタンパク質で、あるものはDNAの短いセグメント上の遺伝子だ。そのほとんどは寄生バチやウイルスのものとはまるで違うため、起源は不明だ。

また寄生バチの寄生相手が防御手段を常に進化させるため、寄生バチの武器も常に変化しており、それらが獲物の体内でどのような働きをしているのもあまり解明が進んでいない。

だが例えばM. デモリトルの場合、ブラコウイルスを利用して「glc1.8遺伝子」をガのイモムシの免疫細胞に送り込む。glc1.8遺伝子に感染された免疫細胞に粘液を分泌するようになり、そのせいでスズメバチの卵にくっつけなくなる。

寄生バチはどうやってウイルスから身を守っているのか?

いくら便利とは言っても、ウイルスを飼いならすことは危険な試みだ。本来それは感染した細胞を利用してウイルス粒子を増殖させたあと、破裂させて内容物を放出させるものだ。その結果、昆虫の内臓をグチャグチャに溶かすことがあるくらい、危険なものなのだ。

ではコマユバチ科の寄生バチはそんな危険なウイルスをどうやって手なずけたのだろうか?

最も重要だったのはウイルスを去勢できたことだ。そうしたウイルスは、新たにウイルス粒子を作る遺伝子を持たず、勝手に増殖することができない。そのための遺伝子は、寄生バチのゲノムに残されている。

またウイルス粒子が作られる場所と時間もコントロールされている。これはウイルスが暴走しないようにするためだと考えられている。

例えば、ブラコウイルスは、コマユバチ科のメスの生殖管でのみ、なおかつ限られたタイミングでしかウイルス粒子を作れない。

さらに家畜化されたウイルスは、自身のDNAを複製する遺伝子を失っている。この特徴は最近家畜化されたウイルスにもあることから、寄生バチがウイルスを手懐けるための重要な一歩であるらしいことがわかる。

以下の動画は寄生バチが蝶の幼虫に卵とブラコウイルスを産みつけ、幼虫が成長して体を破っていく様子だ。

大量の幼虫がうごめきながら出てくるので、閲覧には留意が必要だ。以前紹介したカタツムリを操る寄生虫ロイコクロリディウム(閲覧注意)を知ってる人ならOKかもしれない。

ウイルスと寄生バチの協力関係はどうやって始まったのか?

このように生物のゲノムが死んだウイルスでいっぱいなのは、特に驚くことではない。ウイルスは日頃から動物のゲノムの中に入り込んでいる。だから私たち自身のDNAでさえ、ウイルスの残骸がそこかしこにある。

ところが寄生バチだけは、そうした散らばった遺伝子が連携してウイルス粒子を作れる状態に保っている。一体、このような関係がどのようにして始まったのか?

そのヒントは、小さなコマユバチ科の「Diachasmimorpha longicaudata(ディアカスミモルファ・ロンギカウダタ)」にあるかもしれない。

それが持つ「ポックスウイルス」は、そのDNAがコマユバチのゲノムと完全には融合しておらず、本当の意味で家畜化されているわけではない。そのため、コマユバチの毒腺の中で独自に複製することができる。

ほかのコマユバチと同様、D. ロンギカウダタはそのウイルスを卵を産みつける獲物(ミバエの幼虫)に注入する。このウイルスがなければ、幼虫は寄生相手の体内で生きられない。

ところが、ほかのコマユバチのウイルスとは違い、ポックスウイルスはD. ロンギカウダタの体の外でも増殖することができ、寄生相手の細胞内でもウイルス粒子を作り出す。

つまり、D. ロンギカウダタはこのウイルスを兵器として利用している一方、完全にコントロールできているわけではない。

このことは、コマユバチが初めて飼い慣らすことに成功したウイルスの種類を示唆しているのかもしれない。

じつは家畜化されたウイルスのほとんどは、ヌディウイルス(nudivirus)というグループの子孫であり、ポックスウイルスよりも簡単にコマユバチのゲノムに融合できる。

あるいは、単純にD. ロンギカウダタがポックスウイルスを完全に手懐けるにはもう少し時間がかかるだけなのかもしれない。

それでも、ポックスウイルスは特定の組織に隔離され、卵が成長するときにしか複製できない。このことは、D. ロンギカウダタがこのウイルスから身を守る方法を編み出したということだ。

またウイルスはコマユバチの手助けなしで感染する力を失いつつあるようだ。

なぜコマユバチ科だけがウイルスを家畜化し続けるのか?

なぜ寄生バチの中でもコマユバチ科だけがウイルスの家畜化を続けている理由はわからないが、そのライフスタイルに関係する可能性があるという。その幼虫は宿主の体内で生活するが、そこは侵入者を積極的に殺そうとする危険なところだ。コマユバチにとって、ウイルスはこの危険な環境を克服するための便利な道具箱のようなものなのだ。

その裏付けとして、120種以上のコマユバチ・アリ・ハチのゲノムを調べ、そこに家畜化されたウイルスの痕跡(まだ機能するウイルス遺伝子)がないか探した研究がある。

それによると、寄生しない昆虫ではそれがほとんど見つからなかったという。また寄生する昆虫でも、免疫が働くことのない体外に寄生するタイプでは、やはり家畜化されたウイルスは見つからなかった。

今日、多種多様なコマユバチが存在し、ウイルスにいたっては文字通り数えきれないほどだ。ゆえに両者が手を組むチャンスは十分にある。そこはまさに進化の実験場のようなものなのだ。

References:How parasitoid wasps use viruses as biological weapons | Knowable Magazine / written by hiroching / edited by / parumo

あわせて読みたい

カニのオスに寄生してメス化させる恐怖の寄生動物「フクロムシ」の生態

アリの寿命を3倍以上伸ばす寄生虫。働かなくても仲間から高待遇。その裏にはある策略があった

カタツムリの触角の中でグリグリとうごめく寄生虫、ロイコクロリディウムの恐ろしい映像が話題に(台湾)※グリグリ注意

宿主の体を内側から食いちぎって出てくるエイリアンのようなハチの新種が発見される

科学者がまた体を張った。自らの体にヒトヒフバエの幼虫を寄生させたままその様子を観察した科学者(※昆虫出演中)

貼り付け終わり、