https://gigazine.net/news/20231210-5-animals-blood-red/

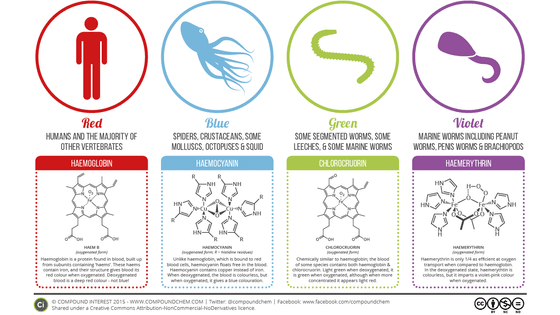

人間を含めてほとんどの動物が持つ赤い血は、酸素を運ぶためのヘモグロビンに由来しており、こうした色素は呼吸色素と呼ばれています。人間とはまったく異なるメカニズムで体に酸素を取り入れている動物や、そもそも色素を持たず透明な血を持つ動物など、神秘的な血を持つ5種類の動物を、さまざまな事柄の仕組みを解説する情報サイト・HowStuffWorksがまとめました。

5 Animals Whose Blood Isn't Red | HowStuffWorks

https://animals.howstuffworks.com/animal-facts/5-animals-whose-blood-isnt-red.htm

◆1:ミドリチトカゲ

ギリシャ語で「緑色の血」という意味の名称を持つPrasinohaema属のトカゲは、日本語では「ミドリチトカゲ」と呼ばれており、その名の通りライムグリーンの血を持っています。

ニューギニアに生息するこれらのトカゲは、舌や筋肉、骨まで緑がかった色をしていますが、人間と同じく血にはヘモグロビンが豊富に含まれています。それにもかかわらず血が赤くないのは、緑色の色をした老廃物であるビリベルジンが大量に含まれているためです。

人間であれトカゲであれ、赤血球が老化して壊れるとビリベルジンが生成されますが、有害物質なので通常は血液中からこし取られて除去されます。一方、ミドリチトカゲの血には人間なら死んでしまうレベルのビリベルジンが含まれているので、ヘモグロビンの赤色が上書きされて血が緑色に見えるというわけです。

2018年に発表された研究では、緑色の血を持つトカゲ6種が特定され、それぞれの種がお互いに密接な関係を持たない遠縁種であることが判明しました。緑色の血という珍しい特性を持つトカゲが6種も独自の進化を遂げたということは、そのことに何らかのメリットがあることを示唆していますが、具体的にどんなメリットなのかは不明です。一説には、この特別な血が体内の寄生虫を殺すのに役立っていると言われていますが、それを確かめるにはさらなる研究が必要です。

◆2:コオリウオ

これまで16種類が確認されているコオリウオ科の魚の多くは、水温がマイナス1.9度まで下がることもある南極付近の冷たい海域に生息しています。

真水なら凍り付いてしまうような極限環境では、赤血球の割合が高いと血の濃度が危険なほど高くなり、循環しにくくなります。そのため、寒流域に生息する魚は、暖流域の魚に比べて赤血球の割合が少なくなるとのこと。その極端な例がコオリウオで、なんと血液中にヘモグロビンがまったくありません。

1928年にコオリウオを最初に発見した生物学者のディトレフ・ルスタッドは、解剖したコオリウオの血が無色透明なのを見て、大変驚いたといわれています。

唯一ヘモグロビンを持たない脊椎動物であるコオリウオが生きていられるのには、冷たい海の水が関係しています。水に含まれる溶存酸素は水温が低いほど多くなるので、コオリウオが生息している冷たい海の水には温かい海よりも豊富に酸素が溶け込んでいます。そのおかげで、コオリウオは取り込んだ酸素をわざわざヘモグロビンと結合させたりせず、直接血液に溶け込ませて体の隅々に行き渡らせることができます。

◆3:タコ

コオリウオ以外の脊椎動物はヘモグロビンを持っていますが、無脊椎動物の多くはヘモシアニンという別のタンパク質を使って酸素を運びます。

by NOAA Ocean Exploration

ヘモグロビンが鉄原子を含んでいるのに対し、ヘモシアニンは銅を含んでおり、その結果酸素を蓄えると血が青く見えます。血液中のヘモシアニンを利用している無脊椎動物には、エビやカニなどの甲殻類、クモやサソリなどの節足動物、貝類やイカ、タコなどの軟体動物が含まれます。特に、タコやイカは心臓を3つも使ってヘモシアニンを含んだ血を体内に循環させています。

酸素が乏しい深海の環境では、ヘモグロビンよりヘモシアニンの方が貴重な酸素の運搬に適しています。また、ヘモグロビンは血液中の塩分濃度を調節し、周囲の海水の濃度と合わせるのにも役立っています。

とはいえ、ヘモシアニンには欠点もあります。局所的な海域のpHがわずかに変化しただけでも、酸素と結合するヘモシアニンの機能が低下してしまうおそれがあるため、タコは酸性度の変化に適応するのが困難なことが研究により判明しています。

4:カブトガニ

カブトガニという名前からカニの仲間のように思えますが、カブトガニはどちらかというとクモに近い生き物で、クモと同じくヘモシアニンを含んだ青っぽい血を持っています。

カブトガニの青い血を特別なものにしているのは、アメーバ細胞という動く細胞です。このアメーバ細胞が細菌を発見すると、急速に凝固するゲルを分泌して細菌を包み込みます。この働きにより、白血球を持たないカブトガニは体内に侵入した病原菌が体の中に広がるのを防ぐことができます。

専門家の間で「カブトガニ変形細胞溶解物(LAL)」とも呼ばれているアメーバ細胞の成分は、人類にとっては天からの贈り物です。注射や点滴などの医薬品は、人間に使う前にカブトガニの血を使った汚染テストをパスしなければなりません。細菌が生成する毒素に反応して急速に固まるカブトガニの血により、人類は安全にワクチンを使うことができるというわけです。

一方、カブトガニにとっては災難なことに、この検査を実施するには生きたカブトガニから血を抜かなければなりません。そのため、専門家たちはカブトガニの生き血に代わる試薬の開発を急いでいます。

注射や点滴の生産は「カブトガニの生き血」に頼りっぱなし、代替品となる新試薬登場の兆しも - GIGAZINE

◆5:腕足動物

海に住む腕足動物は、見た目は貝類に似ていますが別物で、2枚の殻のうち1枚は腹側に、もう1枚は背中側についています。さまざまな海域に生息し、水中の微生物や有機物をろ過して食べている腕足動物は、カンブリア紀からほとんど姿形を変えずに生き残ってきた「生きた化石」の代表です。

現代の腕足動物は、ヘモグロビンでもヘモシアニンでもなく、ヘメリトリンという別のタンパク質で酸素を運んでいます。ヘモグロビンと同じく、ヘメリトリンは鉄原子を含んでいますが、分子の中の配置が異なります。色も異なっており、ヘメリトリンを含む血は脱酸素状態では無色か薄い黄色で、酸素が取り込まれると紫やピンクっぽい色合いになります。

ほかにも、星口動物と呼ばれるミミズのような海洋生物も、このような血液を持っています。

by Vmenkov

水中に生息するミミズのような生き物としては、多毛類も挙げられます。多毛類の中には赤い血を持つ者もあれば、ミドリチトカゲのように緑色の血を持つ者もいますが、後者はヘモグロビンの代わりにクロロクリオンというタンパク質で酸素を運びます。クロロクリオンは鉄原子で酸素と結合するという点でヘモグロビンに似ており、濃いと赤く見えますが薄いと鮮やかな緑色に見えるとのことです。

・関連記事

透明な「ガラスガエル」は赤血球の約90%を肝臓に隠すことで透明になっている - GIGAZINE

人類の命を救う「青い血」を持つカブトガニを守るため遺伝子工学が用いられている - GIGAZINE

「血の滴るようなステーキ」から滴る赤い液体は血液ではない - GIGAZINE

人口の0.01%未満しか持っていないという「黄金の血」とは? - GIGAZINE

人を死に至らしめた「色」の歴史 - GIGAZINE

貼り付け終わり、