細胞同士の接触の歴史を記録する実験系の確立<newsNueq-4022>14:03より転載します。

貼り付け開始、

Lab BRAINS

細胞同士の接触の歴史を記録する実験系の確立

( 12月2日号 Science 掲載論文 )

------------------------------------------------------------------

https://lab-brains.as-1.co.jp/serialization/aasj/2022/12/34435/

2022.12.11

ほとんどの細胞は単独で発生も維持も出来ない。

即ち、様々な細胞との相互作用の結果として存在している。

これまで、ある特定の細胞の発生から成熟過程で

どの細胞と相互作用しているのかは、

時間時間で組織セクションを作成し、

近くにある細胞の種類を丹念に特定する以外の方法は限られていた。

例えば、細胞膜に酵素を発現させ、

その作用でコンタクトした細胞をラベルする方法や、

細胞内に侵入できる蛍光分子を分泌させ、

コンタクト細胞を標識することも行われているが、

実際には、追跡可能な時間は限られていた。

今日紹介する上海科学技術大学からの論文は、

リガンドと結合すると細胞内ドメインが切り出されて転写を誘導する

Notchシグナルの特徴を利用して、

細胞間相互作用の現場や歴史を記録する方法を開発した

研究で12月2日号の Science に掲載された。

※ リガンド

コロナウィルスのスパイク(S)蛋白の様に、

細胞膜レセプターにドッキングする物体。

リガンドligand の語源は,結合 bind を意味する

ラテン語の動詞 ligare の動名詞:ligandum。

※ Notch( ノッチ )

NOTCH-1 receptor の分子構造

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/NOTCH-1_ligand_binding_region.png/500px-NOTCH-1_ligand_binding_region.png

Notch受容体( レセプター )は細胞膜を貫通しており

細胞外ドメインと細胞内ドメインとに分かれている。

リガンドタンパクが細胞外ドメインに結合することで

タンパク質分解酵素が活性化され細胞内ドメインの切断が起こる。

その千切れた細胞内ドメインそのものが核へ移行し遺伝子発現を調節する。

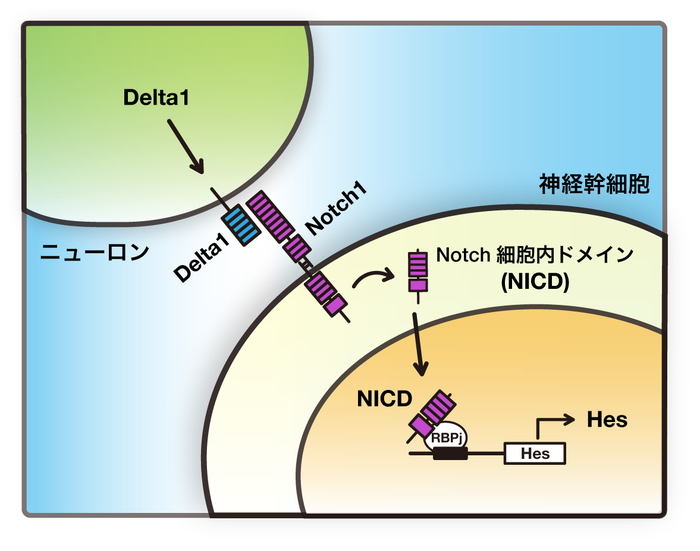

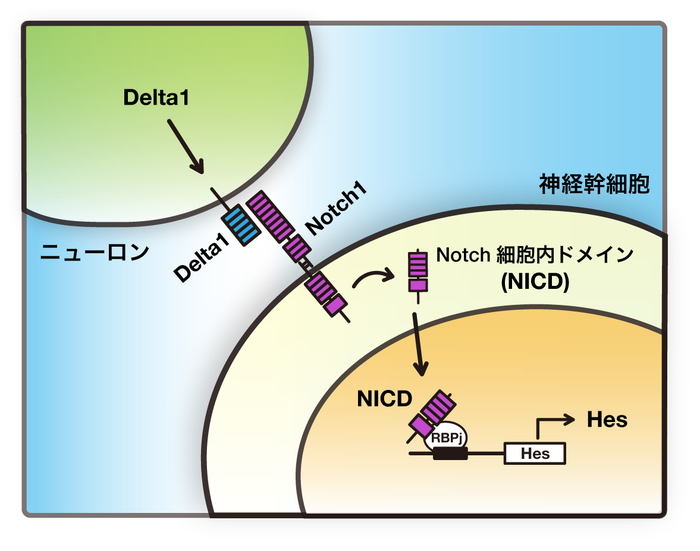

Notchシグナル伝達模式図

https://bsd.neuroinf.jp/w/images/thumb/b/b3/Notch_fig1.png/700px-Notch_fig1.png

隣接細胞が細胞膜上に発現するDeltaが、

神経幹細胞の膜上に発現するNotchと相互作用することによって

シグナルが伝達される。

動物系の神経、造血、血管、体節などの様々な分化過程に関係。

Notchシグナリングは癌細胞によって調節が乱され、

様々な難病を引き起こす原因ともなっている。

タイトルは

「 Monitoring of cell-cell communication and contact history in mammals

( 哺乳動物での細胞間コミュニケーションとコンタクトの歴史をモニターする )」

だ。

Notch はリガンドと結合すると、

γシクレターゼにより細胞内ドメインが切り出され、

核に移行して転写を誘導する。

※ γシクレターゼ

複数のサブユニットからなるプロテ一回膜貫通型アーゼ複合体。

膜内切断プロテアーゼ( タンパク質の膜貫通ドメイン内で

未部分を切断するプロテアーゼ )の一種。

γシクレターゼの分子構造

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/5a63.png/440px-5a63.png

この研究では、この Notchの γシクレターゼで切断される領域を残して、

細胞外はGFPに弱く結合するナノボディー( H鎖しか持たないラマで誘導した抗体 )、

細胞内ドメインを、テトラサイクリン transactivator に置き換え( 人工Notch )、

これが切断されると核内で標識に用いられる様々な分子が発現し、

GFPを発現した細胞とコンタクトした場合は、

それが一時的に、あるいはパーマネントに記録できるシステムを作り上げている。

※ GFP( green fluorescent protein:緑色蛍光タンパク質 )

オワンクラゲの蛍光タンパク質。

下村脩がこの発見で2008年にダイナマイト殺人奨励化け学賞を受賞。

※ H鎖しか持たないラマ

ラマはロバの一種。

一般的にH( ヘビー )チェーンとL( ライト )チェーンを持つが、

実験系では、H鎖オンリーの抗体がよく用いられる。

※ テトラサイクリン

亀の甲4つ( テトラ )構造の抗生物質の一種。

実験ではコンタミ防止の為に用いられたり、

プロモーターをONにして、遺伝子発現を促したりする。

この研究はなかなか絶妙で、局所にとどまるように見えながら、

実際には様々な臓器へ移動できる血管内皮細胞を対象として追跡実験を行っている。

最初の実験は、発生過程の心筋細胞にGFP( リガンドになる )を発現させ、

血管内皮に人工Notch を発現させ、コンタクトしている間だけ

LacZ が発現できるようにすると、

見事に心筋細胞とコンタクトしている血管内皮だけが

LacZ を発現しているのが観察できる。

※ LacZ

大腸菌ゲノムの一種で、抗体蛋白を発現する。

これがGFPと結合して発光して観察可能に。

試験管内の実験から、大体4時間前後コンタクトが維持されれば

遺伝子発現をオンに出来る。

心臓における細胞間コンタクトのモニタリング。

https://www.science.org/cms/10.1126/science.abo5503/asset/10fde9a8-bc5d-437b-bbe3-0b2bf3207f0e/assets/images/large/science.abo5503-fa.jpg

(A) マウス胚のホールマウント蛍光画像。

心筋細胞および内皮細胞は、

シンノッチリガンド(緑)とシンノッチレセプター(紫)を発現している。

緑(B)、青(C)、赤(D)の蛍光チャネルで示された

synNotch新生児心臓のホールマウント画像。

現在および過去の細胞接触シグナルをそれぞれ青色および赤色蛍光で表示している。

以上は、コンタクトの現場を調べる実験だが、

人工Notch で Creリコンビナーゼが発現するように変えると、

今度は一度コンタクトした細胞をパーマネントにラベルすることが出来、

心筋細胞とコンタクトした血管内皮細胞が、心臓にとどまるのか、

あるいは体中に広がるのかを確かめることが出来る。

※ Creリコンビナーゼ

P1バクテリオファージ由来の遺伝子組換え酵素。

GFP挿入された組換え遺伝子が他臓器に移動すれば観察可能。

結果は私には驚くべきもので、

まず心臓弁の間質細胞が血管から出来ることが明らかになる。

すなわち、血管が間質細胞へとスイッチする。

発生時期に血管内皮から血液が直接発生することを京大時代に証明したが、

なんと間質も血管内皮から出来るとは想像しなかった。

※ 千島学説証明の証拠がまたしてもひとつ誕生した。

歴史学・進化論に於いては鹿島史学が次々と証明されつつある。

< newsNueq-3985:アイヌは食人種である!

;アイヌ自治区構想のウラに支那 > 2022/11/02

また、心筋とコンタクトした血管内皮は

体内の様々な場所に移動して血管内皮として働くことも示されている。

驚くことに、成体の肝臓の実に20%が

心筋細胞とコンタクトした細胞から出来ていることには驚く。

同じ実験を今度はGFPが発現したガン( ← 癌! )細胞を移植して行うと、

血管内皮がガン( ← 癌ッ! )細胞に直接触れてラベルされ、

ガン( ← 癌ッッ!! )の増殖に呼応し

ガン( ← 癌ッッッ!!! )内血管新生を行うとともに、

その後ガン( ← 癌ッッッッ!!!! )の周りの結合式カプセルが形成されるとき、

ガン( ← 癌ッッッッッ!!!!! )から移動して、

カプセルの血管を形成することもわかった。

おそらくガン( ← 癌ッッッッッッ!!!!!! )治療を考える上でも

重要な結果だと思う。

さらに、人工Notch を身体の全ての細胞で発現させ、

GFPの方を特定の細胞で一定期間だけ発現させると、

その場所でその細胞とコンタクトした細胞の全てをラベルすることが出来る。

逆に、特定の細胞でGFPが発現しているとき、

人工Notch だけ特定の細胞や時期で誘導すると、

今度はそのときコンタクトしている側の細胞を追跡できる。

Notch を使うと着想したのがこの研究の全てで、

方法の真価は今後様々な系で利用されることで明らかになると思う。

とはいえ、血管内皮の移動性や分化のスイッチについて証明したのは面白い。

これまで、血管内皮を用いる再生治療などが提案されてきたが、

そのメカニズムについても明らかになるかもしれない。

Science

Monitoring of cell-cell communication and contact history in mammals

------------------------------------------------------------------------

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo5503

2 Dec 2022

Shaohua Zhang, Huan Zhao, ++++++. and Bin Zhou

量子物理・生命系、最近の「 画期的な発見 」は

圧倒的に中国人が多い。。。。。

関連情報

< newsNueq-1604:造血幹細胞の生涯の軌跡 > 2018/10/23

< newsNueq-080 :臍帯血は認知機能を高める > 2017/05/06

< newsNueq-2598:癌細胞間“力”を発見:血管様湿潤増殖構造 > 2020/03/25

< newsNueq-111 :癌幹細胞の自由航行権 > 2017/05/19

< newsNueq-1605:37兆個の細胞アトラスが、

生命・医学を根底から変革する> 2018/10/24

< newsNueq-3225:脳梗塞患者に治療効果「 Muse細胞 」 > 2021/05/20

< newsNueq-3226:ミトコンドリアDNAがヒトの寿命に関連 > 2021/05/20

nueq

貼り付け終わり、※nueq さん解説。

Lab BRAINS

細胞同士の接触の歴史を記録する実験系の確立

( 12月2日号 Science 掲載論文 )

------------------------------------------------------------------

https://lab-brains.as-1.co.jp/serialization/aasj/2022/12/34435/

2022.12.11

ほとんどの細胞は単独で発生も維持も出来ない。

即ち、様々な細胞との相互作用の結果として存在している。

これまで、ある特定の細胞の発生から成熟過程で

どの細胞と相互作用しているのかは、

時間時間で組織セクションを作成し、

近くにある細胞の種類を丹念に特定する以外の方法は限られていた。

例えば、細胞膜に酵素を発現させ、

その作用でコンタクトした細胞をラベルする方法や、

細胞内に侵入できる蛍光分子を分泌させ、

コンタクト細胞を標識することも行われているが、

実際には、追跡可能な時間は限られていた。

今日紹介する上海科学技術大学からの論文は、

リガンドと結合すると細胞内ドメインが切り出されて転写を誘導する

Notchシグナルの特徴を利用して、

細胞間相互作用の現場や歴史を記録する方法を開発した

研究で12月2日号の Science に掲載された。

※ リガンド

コロナウィルスのスパイク(S)蛋白の様に、

細胞膜レセプターにドッキングする物体。

リガンドligand の語源は,結合 bind を意味する

ラテン語の動詞 ligare の動名詞:ligandum。

※ Notch( ノッチ )

NOTCH-1 receptor の分子構造

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/NOTCH-1_ligand_binding_region.png/500px-NOTCH-1_ligand_binding_region.png

Notch受容体( レセプター )は細胞膜を貫通しており

細胞外ドメインと細胞内ドメインとに分かれている。

リガンドタンパクが細胞外ドメインに結合することで

タンパク質分解酵素が活性化され細胞内ドメインの切断が起こる。

その千切れた細胞内ドメインそのものが核へ移行し遺伝子発現を調節する。

Notchシグナル伝達模式図

https://bsd.neuroinf.jp/w/images/thumb/b/b3/Notch_fig1.png/700px-Notch_fig1.png

隣接細胞が細胞膜上に発現するDeltaが、

神経幹細胞の膜上に発現するNotchと相互作用することによって

シグナルが伝達される。

動物系の神経、造血、血管、体節などの様々な分化過程に関係。

Notchシグナリングは癌細胞によって調節が乱され、

様々な難病を引き起こす原因ともなっている。

タイトルは

「 Monitoring of cell-cell communication and contact history in mammals

( 哺乳動物での細胞間コミュニケーションとコンタクトの歴史をモニターする )」

だ。

Notch はリガンドと結合すると、

γシクレターゼにより細胞内ドメインが切り出され、

核に移行して転写を誘導する。

※ γシクレターゼ

複数のサブユニットからなるプロテ一回膜貫通型アーゼ複合体。

膜内切断プロテアーゼ( タンパク質の膜貫通ドメイン内で

未部分を切断するプロテアーゼ )の一種。

γシクレターゼの分子構造

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/5a63.png/440px-5a63.png

この研究では、この Notchの γシクレターゼで切断される領域を残して、

細胞外はGFPに弱く結合するナノボディー( H鎖しか持たないラマで誘導した抗体 )、

細胞内ドメインを、テトラサイクリン transactivator に置き換え( 人工Notch )、

これが切断されると核内で標識に用いられる様々な分子が発現し、

GFPを発現した細胞とコンタクトした場合は、

それが一時的に、あるいはパーマネントに記録できるシステムを作り上げている。

※ GFP( green fluorescent protein:緑色蛍光タンパク質 )

オワンクラゲの蛍光タンパク質。

下村脩がこの発見で2008年にダイナマイト殺人奨励化け学賞を受賞。

※ H鎖しか持たないラマ

ラマはロバの一種。

一般的にH( ヘビー )チェーンとL( ライト )チェーンを持つが、

実験系では、H鎖オンリーの抗体がよく用いられる。

※ テトラサイクリン

亀の甲4つ( テトラ )構造の抗生物質の一種。

実験ではコンタミ防止の為に用いられたり、

プロモーターをONにして、遺伝子発現を促したりする。

この研究はなかなか絶妙で、局所にとどまるように見えながら、

実際には様々な臓器へ移動できる血管内皮細胞を対象として追跡実験を行っている。

最初の実験は、発生過程の心筋細胞にGFP( リガンドになる )を発現させ、

血管内皮に人工Notch を発現させ、コンタクトしている間だけ

LacZ が発現できるようにすると、

見事に心筋細胞とコンタクトしている血管内皮だけが

LacZ を発現しているのが観察できる。

※ LacZ

大腸菌ゲノムの一種で、抗体蛋白を発現する。

これがGFPと結合して発光して観察可能に。

試験管内の実験から、大体4時間前後コンタクトが維持されれば

遺伝子発現をオンに出来る。

心臓における細胞間コンタクトのモニタリング。

https://www.science.org/cms/10.1126/science.abo5503/asset/10fde9a8-bc5d-437b-bbe3-0b2bf3207f0e/assets/images/large/science.abo5503-fa.jpg

(A) マウス胚のホールマウント蛍光画像。

心筋細胞および内皮細胞は、

シンノッチリガンド(緑)とシンノッチレセプター(紫)を発現している。

緑(B)、青(C)、赤(D)の蛍光チャネルで示された

synNotch新生児心臓のホールマウント画像。

現在および過去の細胞接触シグナルをそれぞれ青色および赤色蛍光で表示している。

以上は、コンタクトの現場を調べる実験だが、

人工Notch で Creリコンビナーゼが発現するように変えると、

今度は一度コンタクトした細胞をパーマネントにラベルすることが出来、

心筋細胞とコンタクトした血管内皮細胞が、心臓にとどまるのか、

あるいは体中に広がるのかを確かめることが出来る。

※ Creリコンビナーゼ

P1バクテリオファージ由来の遺伝子組換え酵素。

GFP挿入された組換え遺伝子が他臓器に移動すれば観察可能。

結果は私には驚くべきもので、

まず心臓弁の間質細胞が血管から出来ることが明らかになる。

すなわち、血管が間質細胞へとスイッチする。

発生時期に血管内皮から血液が直接発生することを京大時代に証明したが、

なんと間質も血管内皮から出来るとは想像しなかった。

※ 千島学説証明の証拠がまたしてもひとつ誕生した。

歴史学・進化論に於いては鹿島史学が次々と証明されつつある。

< newsNueq-3985:アイヌは食人種である!

;アイヌ自治区構想のウラに支那 > 2022/11/02

また、心筋とコンタクトした血管内皮は

体内の様々な場所に移動して血管内皮として働くことも示されている。

驚くことに、成体の肝臓の実に20%が

心筋細胞とコンタクトした細胞から出来ていることには驚く。

同じ実験を今度はGFPが発現したガン( ← 癌! )細胞を移植して行うと、

血管内皮がガン( ← 癌ッ! )細胞に直接触れてラベルされ、

ガン( ← 癌ッッ!! )の増殖に呼応し

ガン( ← 癌ッッッ!!! )内血管新生を行うとともに、

その後ガン( ← 癌ッッッッ!!!! )の周りの結合式カプセルが形成されるとき、

ガン( ← 癌ッッッッッ!!!!! )から移動して、

カプセルの血管を形成することもわかった。

おそらくガン( ← 癌ッッッッッッ!!!!!! )治療を考える上でも

重要な結果だと思う。

さらに、人工Notch を身体の全ての細胞で発現させ、

GFPの方を特定の細胞で一定期間だけ発現させると、

その場所でその細胞とコンタクトした細胞の全てをラベルすることが出来る。

逆に、特定の細胞でGFPが発現しているとき、

人工Notch だけ特定の細胞や時期で誘導すると、

今度はそのときコンタクトしている側の細胞を追跡できる。

Notch を使うと着想したのがこの研究の全てで、

方法の真価は今後様々な系で利用されることで明らかになると思う。

とはいえ、血管内皮の移動性や分化のスイッチについて証明したのは面白い。

これまで、血管内皮を用いる再生治療などが提案されてきたが、

そのメカニズムについても明らかになるかもしれない。

Science

Monitoring of cell-cell communication and contact history in mammals

------------------------------------------------------------------------

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo5503

2 Dec 2022

Shaohua Zhang, Huan Zhao, ++++++. and Bin Zhou

量子物理・生命系、最近の「 画期的な発見 」は

圧倒的に中国人が多い。。。。。

関連情報

< newsNueq-1604:造血幹細胞の生涯の軌跡 > 2018/10/23

< newsNueq-080 :臍帯血は認知機能を高める > 2017/05/06

< newsNueq-2598:癌細胞間“力”を発見:血管様湿潤増殖構造 > 2020/03/25

< newsNueq-111 :癌幹細胞の自由航行権 > 2017/05/19

< newsNueq-1605:37兆個の細胞アトラスが、

生命・医学を根底から変革する> 2018/10/24

< newsNueq-3225:脳梗塞患者に治療効果「 Muse細胞 」 > 2021/05/20

< newsNueq-3226:ミトコンドリアDNAがヒトの寿命に関連 > 2021/05/20

nueq

貼り付け終わり、※nueq さん解説。