昭和時代に、大演歌歌手の三波春夫さんは、

「お客様は神様です」というセリフを

よく口にし、その言葉が一世を風靡した

ことがありました。

お客様を大切に扱いましょう、という強い

メッセージでした。

それから数十年が経ち、世の中は大きく

変わりました。

もう、「お客様は神様」とは言えない時代

になりました。

多くのクレーマーの出現です。

本来のクレーマーの意味は、正当な理由が

あって、主張する人のことです。

ところが、自分の都合を優先させたり、

事実を歪曲したり、でっち上げて、

金品を要求する輩が増えてきたのです。

インターネットの普及が、クレーマーの

増加に拍車をかけているのは間違いあり

ません。

クレーマーへの対応を誤ると、企業価値を

毀損させるばかりか、社員が心身ともに

大きな痛手を被ることになります。

私の愛読誌「日経ビジネス」(2015.01.19 号)に

興味深い記事が掲載されていました。

タイトルは 「お客様は神様」じゃない 。

サブタイトルは、社員を守れぬ会社に先はない。

「日経ビジネス」は冒頭で次のように書いて

います。

(「日経ビジネス」2015.01.19 号 P.044 )

昭和の時代から商売の基本とされてきた

「お客様は神様」。その言葉に象徴される

徹底的な顧客第一主義は、日本企業が

躍進を遂げる上で重要な武器となってきた。

だが、今は時代が変遷。顧客を絶対的存在

と位置付け、“言いなり”になっていると、

社員が心身ともに傷つくばかりか、対応

コストが膨れ上がる事態になりつつある。

すべてのユーザーを満足させようとする

“最大公約数狙い”の商品開発も、むしろ

競争力を落とす要因になってきた。

欲求不満のはけ口を企業に求める反社会的

消費者の出現、ネットの普及で下がる苦情

のハードル、高齢化に伴い増え続ける

“孤独で元気過ぎる”老人たち、製品・

サービスに対する要望の多様化――。

顧客が「神」でなくなった背景は様々だ。

つい最近、異物混入事件が発覚しました。

実際には、容疑者が偽装し、スマホを使い、

ネット上に画像を投稿していました。

悪質な事件です。英雄気取りでした。

罪の意識が希薄です。

「日経ビジネス」は、大阪府茨木市にあるコンビニ、

ファミリーマートの店舗の内部について伝えています。

( P.045 )

大阪府茨木市にあるファミリーマート茨木横江店。

一見して普通のコンビニにしか見えないこの店には、

他の店舗ではまず見ることができない特徴がある。

午後10時に警備員が出勤してくることだ。

警備員は朝5時頃まで店内の事務所に待機し、顧客

と顔を合わせることはない。だが、“有事”の際には

待機所を飛び出し、敢然と店員を守る手はずとなって

いる。

実はこの店は、記憶に新しい「コンビニ土下座事件」

の舞台となった場所だ。

どんな事件だったのか振り返ってみましょう。

( P.045 )

報道によると、2014年9月8日深夜、駐車場で

たむろしていた数人の男女が入店。空のペットボトル

に水を入れろと要求し、店内で飲食を開始した。

抗議した店長に男女は商品を投げつけるなどした上で

土下座を要求。「店に車を突っ込ませる」などと

威嚇し、たばこ6カートンを脅し取ったという。

その後、男女は逮捕。既に執行猶予付きの有罪判決が

下っている。

やったことは、反社会勢力がやることと同じです。

全く勘違いをしています。

彼らは「お客様」ではありません。「犯罪者」です。

一時、どこかしこで「土下座」を強要する、事件が

頻発しました。今は、沈静化していますが。

このような行為は、りっぱな犯罪です。

「日経ビジネス」は次のように「よくある店頭

トラブルと問われる可能性のある罪状」として、

5つに分類しています。

土下座させる ――→ 強要罪(刑法223条)

居座り続ける ――→ 不退去罪(刑法130条)

カネを要求 ――→ 恐喝未遂罪(刑法249条、

250条)

大声を出す ――→ 威力業務妨害(刑法234条)

「異物混入」とウソ ――→ 偽計業務妨害罪(刑法233条)

「土下座」の話は、クレームではありません。

彼らは、「お客様」ではなく、単なる「犯罪者」です。

問題は、これからご紹介する「クレーマー」です。

最近では、言いがかりを吹きかけてくるの従来型

のクレーマーだけでなく、 新種のクレーマー

が出現しました。

後者は、前者以上に厄介な存在です。

まず、従来型でもエスカレートしてきたクレーマー

の例をご覧ください。激情型クレーマーです。

( P.046 )

「数年前に比べ苦情電話の長時間化が進んでいる。

激情型のクレーマーに当たるとベテランでも1時間

は覚悟せざるを得ない」。ある電機メーカーの

コールセンター社員はこう話す。

もちろん、上記のような激情型クレーマーの対応は

厄介です。

ですが、それ以上に厄介な 新種のクレーマー

が出てきました。こちらは対応する社員にとって

深刻さの度合いが全く違います。

( P.046 )

読者の中には「顧客とのやり取りを録音すれば

悪質な電話は減るのではないか」と思う人もいる

だろう。だが、それでも問題は解決しない。

最近は、一切の暴言も怒鳴り声も出さず、淡々と

担当者を追い詰める新種のクレーマーが出てきて

いるからだ。

実際には、どのようなクレーマーなのでしょうか?

担当者にしてみれば、「真綿で首を絞められる」

ような気がするかもしれません。精神的に追い詰め

られてしまう可能性が高い、と感じました。

( P.046 )

ある健康機器メーカーの顧客相談窓口にその

電話がかかってきたのは2014年夏のこと。

声の主は60代後半の男性で、「1カ月前に

購入した血圧計が故障した」というよくある

苦情だった。応対した担当者は謝罪した上で、

マニュアル通り「着払いで血圧計を送ってもら

えば新品に交換する」と申し出て、男性は了承

した。これが、この男性との長い“闘い”の

始まりだった。

一体どうしたことでしょう?

担当者の対応がマニュアル通りだったのが気に入ら

なかったのでしょうか?

実は、そうではなかったのです。

驚くといいますか、呆れるといいますか、

この 新種のクレーマー には、

簡単には太刀打ちできないな、と思いました。

( P.046 )

再び電話が来たのは1週間後。交換した商品にも

不良箇所があったのではと気をもんだ担当者だった

が、男性の口からは思いもよらぬ言葉が飛び出した。

「商品は受け取りました。では次に、なぜ不良品が

発生したのか原因を特定し、報告書を提出してくだ

さい」。

一体どうしてこのような要求を突きつけたのでしょうか?

このクレーマーはどういう人物だったのかを知ると、

対応の難しさがいっそう増幅されることに気づきます。

従来通りのマニュアルでは、対応できない事例です。

( P.046 )

話を聞くと、この男性は大手メーカーで品質保証

部門の責任者を務めた経験があった。そのため

モノ作りの現場に詳しく、原因を一通り説明して

も「そんな品質管理はあり得ない」「検査工程に

こうした課題があるのではないか」と一歩も引か

ない。何度もやり取りを重ね、やっと納得したと

思ったら、「次は、今後の対策をまとめていき

ましょう」と言い出した。

この男性が勘違いしているのは、自分が勤務していた

当時のやり方で、上下関係がないにもかかわらず、

専門知識と経験をひけらかし、メーカーに無茶な要求

をしていることです。

そうは言いましても、こうした 新種のクレーマー が

増えてくると、担当者が強いストレスを感じるように

なり、心の病(うつ病など)を引き起こす場合があり、

企業にとって憂慮すべき問題です。

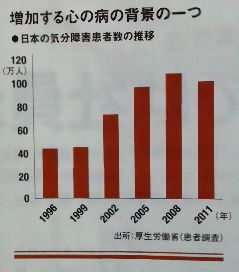

うつ病患者は増加しています。

( P.047 )

会社員の鬱病は年々増加し、厚生労働省によると

躁鬱病を含む気分(感情)障害の国内総患者数は

2011年には95万8000人と12年前の2倍以上に

達した。その一因は、店頭から顧客窓口まで、

企業における顧客対応が困難になっていることに

あるとも言われている。

「コンビニ土下座事件」が発生したり、 新種のクレーマー

が増加している理由は何なのでしょうか?

「日経ビジネス」は3つあると指摘しています。

① 苦情のハードルが下がった

② 反社会的消費者が増加した

③ “元気過ぎる”高齢者が増加した

( P.047 )

まず、多くの専門家が指摘しているのが、ネットの

普及だ。「電話をしてまで言うことじゃない」と

思っていた苦情も気軽に送りつけられるようになった。

格差社会の進展で、欲求不満のはけ口を企業に求める

反社会的消費者が増えたため、という声も根強い。

そしてもう一つ、今回取材した店員やコールセンター

社員のほぼ全員が、言葉を濁しながら、口をそろえて

指摘した理由がある。「孤独で元気過ぎる老人」が

増えていることだ。

企業に問い合わせをしてくる年代別データがあります。

下のグラフを見ると、全体で3分の1以上、「携帯通信」

部門を除き、他の全てで1位を占めているのは、60代

以上です。

定年退職で暇になり、時間を持てあまして、企業相手に

クレームしようとする人たちが増えた、と考えられます。

私は今年で、60代に仲間入りしますが、クレーマーには

なりたくないですよ!!

( P.047 )

「会社中心主義の人生を送ってきたため、女性に

比べ地域に居場所がなく孤独でもある。

彼ら(60代の男性)が持て余したエネルギーを

最もぶつけやすいのは企業。特に逃げ場のない

顧客相談窓口は格好の“標的”になる。実際、

厄介なクレームは団塊が大量退職を始めた時期から

一気に増えた」

大手メーカーのサポート担当者は、あくまで個人的

意見と前置きしながら、こう力説する。

団塊と言うのは、作家の堺屋太一さんが「団塊の世代」

と命名したものを指しています。

一般的に使われています。

団塊の世代とは、「昭和22年から26年頃までに

生まれた人々」を指します。

私が考えたのはこういうことです。

60代以上の男性は、クレームの相談窓口担当者は、

自分よりはるかに年下であると知っていますから、

文句を言いやすい状況にあるということです。

自分を上司に据え、担当者を部下と見立て、教育して

あげているのだ、と考えているかもしれません。

新種のクレーマー にはどう対応したらよいのでしょうか?

クレーム対応のコンサルタント、谷厚志氏は次のように

語っています。

( P.048 )

「プロクレーマーは1000人に1人。こじれる

ケースの大半は、企業側の対応が悪く、モンスター

化していくパターン」。

その対策にはマニュアル整備が欠かせないものの、

「過剰なマニュアル主義」は逆に問題だと言う。

型にはまった融通が利かない対応は、かえって

顧客をいら立たせることことが多いからだ。

本当に厄介な問題ですね。

相手が相手だけに対応が非常に難しいです。

「日経ビジネス」取材班は、次のように結論を

述べています。

( P.049 )

結論から言えば、「お客様はすべて神様だ」という

考えを変え、大胆な割り切りを図るしかない、

となる。

大胆な割り切りによって、「本当に大切なお客様」と

「大切な社員」を守ることができるのです。

今回のテーマはいかがだったでしょうか?

新種のクレーマー が出現していたとは驚きました。

あなたがもし、サポート担当者だったとしたら、

新種のクレーマー にうまく対応する自信はありますか?

私は恐らく、相手に言いたいだけ言わせた上で、

「ここまではできますが、これ以上はできません」

とはっきり言い渡します。

それでも相手が納得しないのなら、「消費者庁にでも

訴えてください」と言ってしまうかもしれません。

雇われている人間は辛い立場で、もし私のような対応

をしたら、異動させられるか、会社に損害を与えた

という理由で解雇されるかもしれません。

そうしたら、今度は私がクレーマーになってしまう?

いえ、なりません!

藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-

人気のブログランキング

こちらのブログもご覧ください!

こんなランキング知りたくないですか?

中高年のためのパソコン入門講座(1)

藤巻隆のアーカイブ