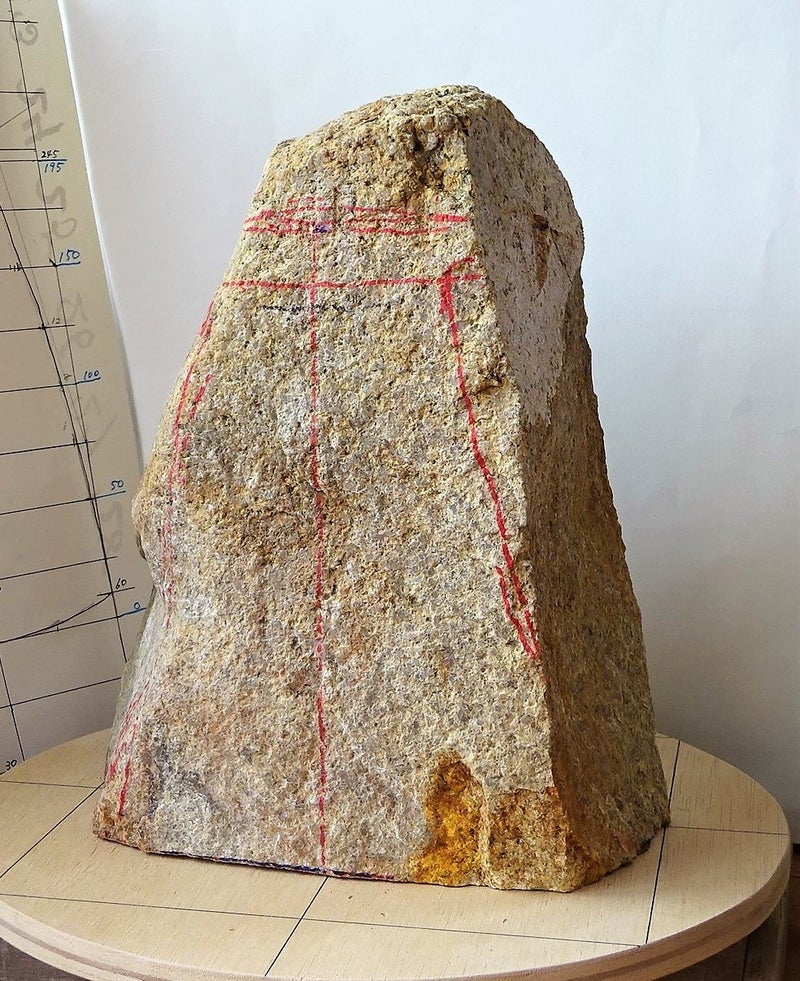

もう今年は外での石の作業は無理かと思っていましたが、11月は雪も降らずにいい天気でしたので作品に取り組み完成させることができました。

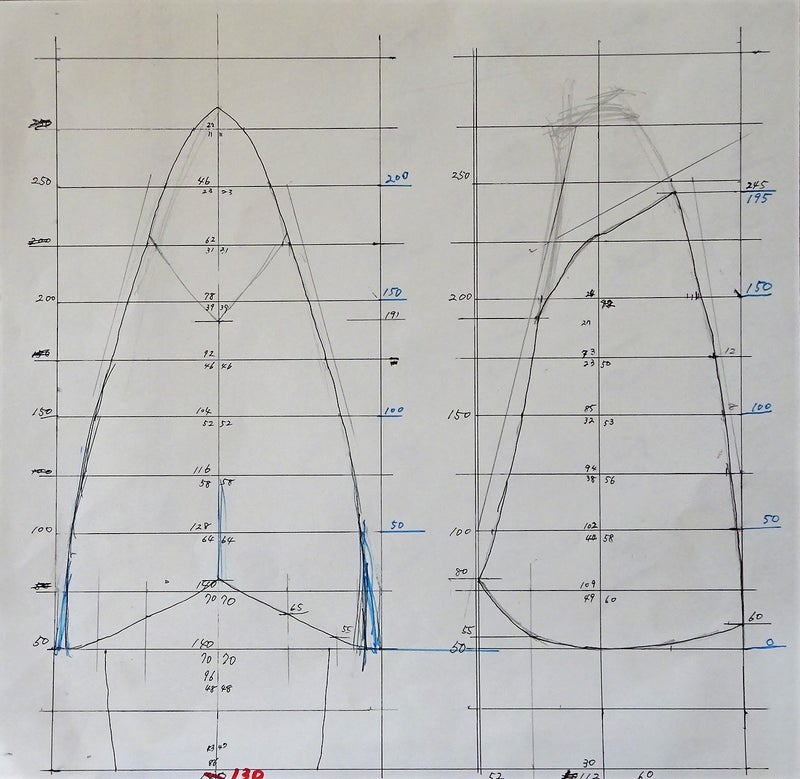

はじめは左右非対称帽子をかぶった形を考えましたが、粘土でエスキースを作って見たら全然良くありませんでした。それで素直な形に変えました。

石は安山岩ですが、いくつか割れの筋がありましたが、黒く密ないい感じの石でした。

うるさいとご近所から言われたので、往復50㎞の山の別荘で石の粗彫りをしていますが、天気に左右され簡単にいけないので時間がかかります。

ヒバは檜と同じなので、仏像に使われる一般的材料ですが、私の作品では柔らかく細かな形は決めにくいので苦労します。材料に助けられていることをつくづく感じます。