猛暑復活の8月2日。

いつもの神田明神と湯島天神の参拝を済ませてから、「浅草六区」に行ってきた。

我が家からだと、歩いて50分程度だ。

ここでいう「浅草六区」は、旧い名前で、浅草寺の東側の繁華街のことだ。

浅草ROXで買い物があり、そのついでだ。

浅草に来るたびに思う。

ここは東京かと。

ここの空気、というかこの肌にベタつく感じ、は何だろう?

日本のいろいろな時とか場所が混在する異空間、あえていえば東京の大阪、

のように思えてしまう。

今昔 浅草六区 異空間

フランス座 エロと漫才 昭和録

「浅草六区」。ウィキペディアで調べた。要旨はこうだ。

「浅草寺周辺の盛り場は元禄時代の頃からで、やがて江戸最大の規模に発展した。

明治時代になり、1873年3月、都市公園をつくる目的で浅草寺周辺を「浅草公園」と命名、歓楽街を形成した。

1884年、公園地は東京府によって一区から六区までに区画され、その歓楽街は「浅草公園地第六区」となった。

1890年に建設された凌雲閣は通称「浅草十二階」と呼ばれた高層ビルで観光名所となったが

1923年9月1日の関東大震災で崩壊した。

1945年東京大空襲で一帯は炎上したが、終戦後すぐに再建され、芸能の殿堂・一大拠点となった。

1950年代後半に最盛期を迎えたが、テレビ時代を迎え、1964年(昭和39年)の東京オリンピック以降は

新宿、渋谷、池袋等の方面に若者の文化が芽生えると、人通りは激減、

若者世代の嗜好と合わなくなった多くの施設が閉館、

1954年には10軒もあったショー劇場も次々と閉館、ロック座、カジノ座、浅草座が辛うじて残る状況となった。

六区の斜陽に歯止めを掛けるべく、地元の「浅草おかみさん会」等の下支えも始まったが、

2012年浅草六区の最後の映画館5館が相次いで閉館した。

近年は外国人観光客も多く、観光客向けのホテルやお土産屋も多くみられるようになった。

2019年9月には特区に指定され、週末に全国各地のお祭りを誘致する取り組みも始まった」

浅草六区は、かつては、東京最大の繁華街であり、演芸の中心地だったのだ。

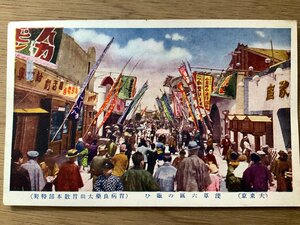

たとえば、太平洋戦争前、1937年の浅草六区はこうだ。

どの施設ものぼりをたて、カラフルな大看板を掲げて、

そして、いまならではのSNS発信をガンガンやれば、

戦前の賑わいに近づけないものか...

いま、この通りで、劇場として確認できるのは...

まず、浅草演芸ホール。

きょうは、「笑点」メンバーの三遊亭小遊三、春風亭昇太も出演するようだ。

お代は3000円。名人たちの噺としたら安いものかもしれない。

同じ建物に、フランス座東洋館。

落語は演芸ホール、いろもの、漫才はフランス座東洋館だ。

そもそも、いろものとは、落語の添え物の芸のような位置づけったようだ。

ここでは、むかしはストリップがメインで、その合間に漫才をやっていたとか。

個人的には、45年前、東京に出てきて行った新宿OS劇場の興奮が蘇る。

ネットで調べると、

渥美清、由利徹、東八郎、それからビートたけしも、ここから出世しているそうだ。

それから、ロック座。ストリップ劇場だ。

ストリップ小屋は、いまや文化遺産といってもいいだろう。

きょうは、浅草でも、この浅草六区のいまのレポートだけにとどめよう。

暑いし...。

浅草は、さまざまな顔をもっている。

これからは、その残りの顔に、たちどまってゆくつもりだ。