秋試験も近づいてきたので

実践的なお話

をしてゆきます・・・の3回目です。

今回は、PM(プロジェクトマネージャ)の

お話です。

ある程度、論文が書ける、つまり、

設問で問われていること

が漏れなく論述できるようになると

そこから先というのは

できている/できていない

という

絶対的な差

が、なかなかつきにくくなります。

しかし同じテーマで書かれた多くの

論文を読んでみるとと、

( ̄▽ ̄+) こっちの内容の方がよい!

というものと、逆に

( ̄▽ ̄;) う~ん、ちょっと・・・

という論文に、程度の差こそあるものの、

はっきりと分かれてきます。

いわゆる

相対的な差

というものですね。

この差は、どういったところから

生まれてくるのでしょうか。

幸いなことに、試験要綱 にある

論文の評価基準

では、どういった点が評価されるかという

優先順位

が決まっています。

列挙されているものの先頭の方が

優先順位が高いので、

設問で要求した項目の充足度

に次ぐ優先度としては、

論述の具体性

となっており、論文に書かれている内容が

具体的であること

が評価に結びつくということが

はっきりと公表されている訳です。

この具体性に関しては、

論文の内容を読み手(採点者)が

どれだけ イメージ できるか

という点が、大きなポイントになります。

せっかく良い内容を書いたとしても

それが読み手に伝わらなかったら、やはり

評価

には、つながらないからですね。

読み手にイメージさせる度合いを

アップ ![]()

させるためには、

詳しく書く

というアプローチと

定量的に書く

というアプローチの2つがあります。

論文の文字数制限がなかった

昔の問題(平成20年度以前)であれば、

時間の許す限り、できるだけ

詳しく書く

というアプローチも有効でしたが、

現在のように文字数制限がある以上、

定量的に書く

というのが、試験当日の時間的にも

効率的

なアプローチでしょう。

PM である、論文中に登場するあなたは

・数字(実績値)を使って

状況を表現していますか

・数字(目標値)を使って

目標を表現していますか

・数字(分析結果)を使って

見通しを分析していますか

・数字(指標値)を使って

判断していますか

・数字(実績値)を使って

施策を評価していますか

・数字(目標値)を使って

改善点を表現していますか

どんなテーマであっても、意外に

使えるところ

はあるので、

数字を使ったネタ作り

をしてみるとよいですよ。

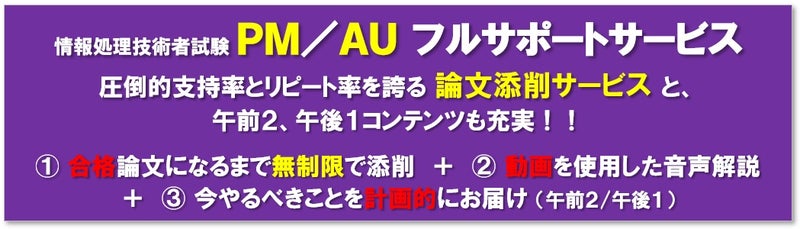

【論文添削サービス】

論文提出期限は9/24日(金)です。

【電子書籍】

論文の評価基準を学び、あなた自身で

論文添削ができるようになる、この1冊!

■ PM 編 NEW

※ 画像クリックで Amazon サイトへ

■ AU 編 NEW

※ 画像クリックで Amazon サイトへ

他にも様々な試験区分やジャンルの

電子書籍やホワイトペーパが、こちら↓

【ホームページ】