「ブルックナー生誕200年」を意識して読んだ1冊。以前から綺麗な表紙と面白いタイトルが気にはなっていた。ページ最後に載せられているブルックナーに関する大量の資料が劇中劇のような小説パートで存分に生かされていて、中には初めて知るエピソードもあり(フィクションの可能性もあるが)、とても興味深く読み終えることができた―。

著者の高原英理氏は今回初めて知った作家で、作品を読んだのも初めてである。当初は評論を中心に執筆活動を開始、作家デビューを果たしたのは2001年だそうだ。本書は2016年作だが、今年2024年に文庫化された。また、アニバーサリー・イヤーに相応しく本書の第2弾ともいうべき、小説化したエピソードと伝記とのハイブリッド評伝「ブルックナー譚」が出版された。

本書の場合はブルックナーオタクの1人が書き記した「ブルックナー伝」が幾度となくインサートされ、現代と19世紀当時の空気感が入れ替わる。ブルックナーのひととなりを垣間見せる―どころではない、暴露に近い形で生々しく描かれている。僕もいくつか知っているエピソードもあったが、かなり踏み込んだ内容であり、史実に基づいているのかフィクションなのか、読んでいるうちにどちらでも良くなってくるほどであった。タイトルの「不機嫌な姫」なる主人公ゆたきの背景や、ブルックナーオタクたち「ブルックナー団」との関わりなども書かれてはいるものの、特に関心を持って読むことはなかった。むしろ時折挟まれる 「ブルックナー伝」に面白さを覚えたのである。

物語冒頭、「彼ら」が出会うのはコンサート会場。プログラムは「ブルックナー/交響曲第5番」だった。対位法が駆使された構築感たっぷりの交響曲―。この選曲だけ見てもマニアックだ (オケがミュンヘンpoというのもいい)。僕にはなかなか手強い作品だったが、チェリビダッケ盤のおかげで親しめるようになったのだった。

チェリビダッケ/ミュンヘンpoによるブルックナー/交響曲第5番~第3楽章。

全楽章に序奏がある唯一の交響曲だ。このスケルツォが好きである。

ティーレマン/VPOによる「Bruckner 11」ツィクルスより―。第5番のほか、

VPO初演奏となる第0番や第00番が聴きもの。今後ブログで扱う予定―。

「ブルックナー」に関連して登場する要素が本書ではオンパレードで示されている―その人柄や奇癖は言うに及ばず、男性ファンが多いことや、長蛇の列となる「ブルックナー・トイレ」等々…。ただ、昔ならいざ知らずジェンダーレスの現代では、あまり意味をなさない特徴だろう―依然としてそれらの要素はよく見られるだろうが―。そして、当のブルックナーの音楽についてはこう述べられている。

「音楽にさらっと粋なところ、ものわかりのよいところがなくて、くどくて頑固で愚直で大仰だ。強調したい音形は駄目押しのようにユニゾンで何度も繰り返す。和声の展開は精緻で、メロディ自体は優しくロマンティックなところも多いが、その作り方進行のさせ方に繊細さがない。静かにしっとり続くかと思うと、いきなり大音響になったりする。自分のやりたいことだけ続けようとするみたいな、朴念仁の音楽だ。」

ブルックナーのひととなりをそのまま音楽に投影したような紹介である―身近にもこんな感じの人がいないだろうか。もしかすると自分自身かも―。ファンにとっては了承済みの特徴で、まさに「ブルックナーらしさ」を感じられる説明だ。ブルックナー団のオタクたちにとっても、彼らと一線を引きたいゆたきにとってもそうであり、むしろその特質に魅了されているのである。

皆さんにとって「ブルックナー」とはどんな存在だろうか?

以前読んだ評論に、ブルックナーを聞くことを「登山」に例えていたものがあった。険しく歩きづらい道のり、突然変わる天候、途中休憩、開ける風景、頂上だからこそ体験できる雄大な景色などなど。大自然と結びつきやすいイメージの音楽でもある。スケールの大きさから、地球を飛び越えて宇宙を感じる向きもあろう。ブルックナーの音楽言語は聴いた途端、直ちに浸透するような類いのものではないのかもしれない―勿論、人それぞれである。一瞬にして全てを理解したような感覚にとらわれる方々がいたとしても不思議ではない―。それは人の営みが大自然と足並みを揃えてゆくように、僕たちが歩み寄ってゆく音楽のような気がしている。

対照的に、音楽の方から微笑みかけてくるのはモーツァルトだろう。

本書の中でも取り上げられていたディヴェルティメント K.136を―。

ラヴェル/古風なメヌエット(オケ版)。ブルックナー団たちがK.136とともに

自分たちには「似合わない」「許されない」といっていた曲だ―。

第1稿によるブルックナー/交響曲第8番。シモーネ・ヤングが取り上げて

話題になった。音楽にジェンダーは関係あるまい。版の違いを楽しもう。

物語では、ブルックナー団公式サイトにある「ブルックナー団員資格認定テスト」が登場する。中身はこんな内容だ―。

あなたのブルックナーマニア度を確かめます。次のアンケートにお答えください。

1 ブルックナーの交響曲は全曲、全楽章ごとに主題の区別ができる。

2 ブルックナーの音楽を録音したCDを100枚以上持っている。

3 ブルックナーの交響曲の版ごとの違いがすべてわかる。

4 ブルックナーの曲がプログラムにある演奏会に年20回は行く。

5 交響曲は形式の明快さよりも、よいフレーズの繰り返しと多彩な和声の工夫をこそ聴きたい。

6 音楽さえよければ作曲家の外見は全く問題ではない。

7 交響曲第3番初演、と聞くと涙が止まらない。

8 エドゥアルト・ハンスリックを一生の敵と考えている。

9 ブルックナーの弟子の名前を5人以上言える。

ゆたき姫は1番「はい」、2番「はい」、3番「いいえ」、4番「いいえ」、5番「はい」、6番「はい」、7番「いいえ」、8番「はい」、9番「いいえ」だった。結果は「ブルオタ予備軍」―彼女は (相変わらず) 迷惑そうでさらに不機嫌になるのであった。

では、皆さんはどうだろうか?

僕は5番と6番以外が全部「いいえ」だった。幸いなことに(?)「ブルオタ」とは到底言えない、ただのクラシック・ファンのようである。興味深かったのは9番で、僕はシャルクやレーヴェぐらいしか思いつかなかったのだが、他にマーラーやヴォルフ、フランツ・シュミット、ハンス・ロットなどの作曲家や、ワーグナー歌曲の管弦楽編曲で名前を憶えていたモットルなど多数に及ぶことがわかった。

ワーグナー/ヴェーゼンドンク・リーダーより。珍しい男声で―。

ハンス・ロット/交響曲 ホ長調(1880)。ブラームスが彼の行く末を知って

いたのかどうかが気になる―。

団員の1人が執筆していた「ブルックナー伝 (未完)」―もしかすると、次作「ブルックナー譚」はその完成版だろうか?―。本文中に幾度となく差し挟まれるエピソードの中に、おそらくは世の殆どの女性がドン引きするであろう「我が秘宝なる嫁帖」というものがあった。読んで字のごとく、ブルックナーが求婚した十代の女性たちのあらゆる特徴を書き綴った内容である―「63」という番号は人数を指す―。「ひとたび愛した美少女たちのイメージはすべて自分が所有する」という意味を込めた「嫁帖」(Braut Dienstplan)。ブルックナーは気落ちしている時、このノートを眺めては妄想し、欠落した「何か」を埋めていたのかもしれない―彼はそうやって創作意欲を燃え立たせていたようである。性癖丸出しのこのエピソードに注目したのは、「村上春樹/一人称単数」に登場する「品川猿」を思い出したからだ。

念力を使ってこれまで7人の愛する女性の名前を盗んできた品川猿。「愛というのは生き続けるための燃料」という彼は、さらにこう続ける―。

「たとえ愛がかなわなくても、自分が誰かを愛した、恋したという記憶をそのまま抱き続けることはできます。かつて恋した7人の美しい女性のお名前を大事に蓄え、ささやかな燃料(熱源)とし、寒い夜にはそれで細々と身を温めつつ、残りの人生をなんとか生き延びていく所存です」

そんな品川猿の好きな音楽が「ブルックナー」(とりわけ交響曲第7番)なのは、もはや偶然では片づけられない。村上氏は、あのブルックナーのエピソードを孤独な猿の悪癖に援用したように思われてならないのである。

「正確な事実の反復こそが真の叡智への道」―ブルックナーの音楽に相応しい文言である。

ブルックナー/交響曲第7番~第3楽章。小澤征爾/サイトウキネン盤で。

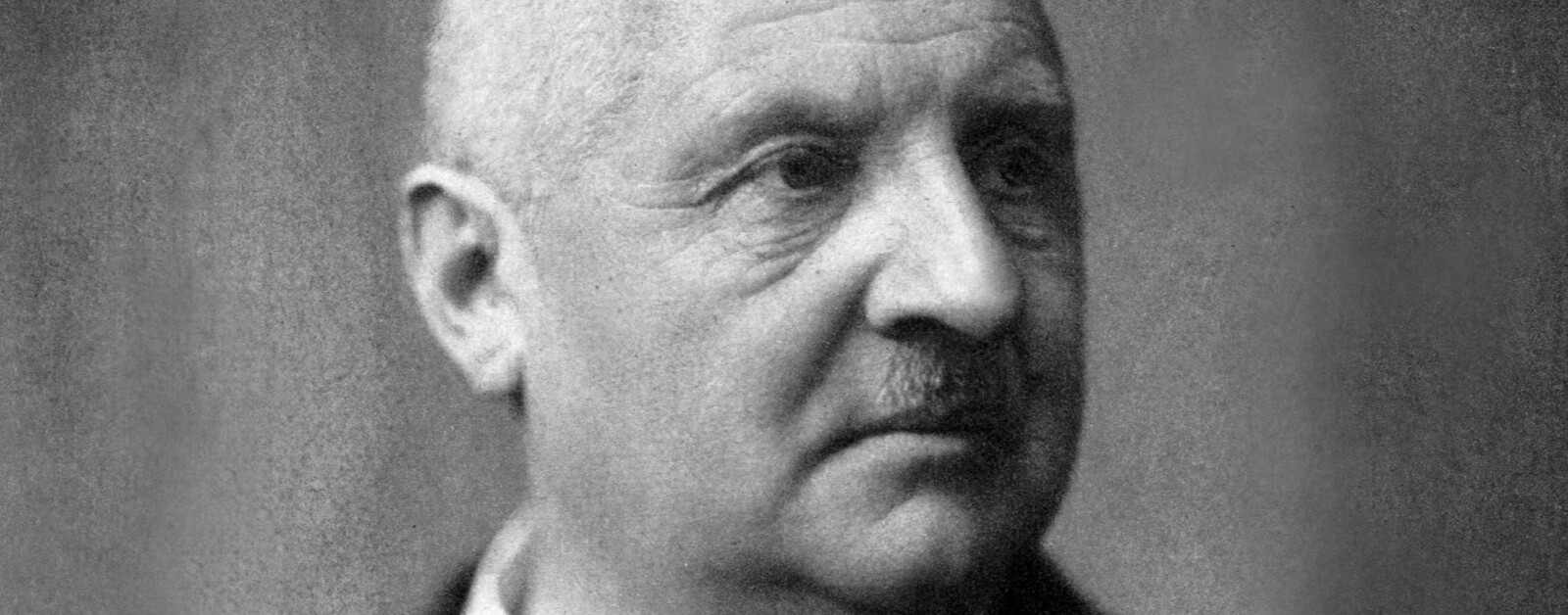

先ほどの「テスト」にも出てきた音楽評論家エドゥアルト・ハンスリックが「アンチ・ブルックナー」として本書の中盤に書き記される。「ブルックナー伝」でも「我が永遠の敵」と銘打たれるほど目の敵にされている人物であるが、当初ハンスリックはブルックナーのオルガン演奏に感服し、彼の音楽に一定の評価を与えていたようである。交響曲第1番の初演の件を聞きつけ、「リンツに新たな交響曲作家が生まれた。大いに期待しよう」と、まるでブラームスを初めて世に送り出すシューマンのような好意的な論評があったほどである。ミサ曲第3番については実際に演奏を聴き、対位法の素晴らしさと独特の美しさに感動したという。それがワーグナー経由でブルックナーまでが厳しい批判の対象となってしまったのは運命のいたずらとしか思えない―しかもハンスリック自身当初ワーグナーを熱烈に支持していたというのだから、人生はわからないものである。

本文中には架空の作家ジュリエット・サマーフィールド /「きのこの約束」という短編が登場するが、その内容も印象的だった。幼い女の子が裏庭に生えてきた小さくて赤いきのこが気に入り、話しかけたりしていると、父が「それは毒キノコだから触ってはいけない」と、踏みつぶしてしまう。人と接することが上手ではない気弱な女の子の唯一の楽しみだった「会話」が、気持ちを理解しようとしない(できない)親(権威)によってはく奪されてしまう―きっと僕たちには両方の側の気持ちがわかるだろう―。サマーフィールドの作風にはファンタジー要素が多く、静かな空や海、夜や星への憧憬が描かれる。その設定はまさにブルックナーに通じるものがあり、伏線として描かれていることに気づく。ブルックナーはハンスリックの批評を異常なまでに怖がり、交響曲第7番の成功によって騎士十字勲章の授与が決定し、皇帝に謁見した際には、ハンスリックの悪評を禁止するように嘆願したほどだったという―皇帝も皇帝で「それは予にも難しい」と宣ったそうな。当時のハンスリックの影響力を伺わせるエピソードでもある。

本書ではバランスを保つように「エドゥアルト・ハンスリックの憂鬱」というエピソードを加えている。これは団員による「ブルックナー伝」とは異なり、主人公のゆたきが(架空の作家)ロベルト・エーベルシュタイン/『The Shadowpictures in Vienna』から翻訳したものであった―彼女は翻訳家を目指していたのだった―。ここではワーグナー/「ニュルンベルクのマイスタージンガー」に登場する「ベックメッサー」を巡るエピソードが綴られる。前時代的で頑迷かつ狭量な人物として描かれたベックメッサーが若き騎士ヴァルターと歌合戦に臨むが、権威を盾に卑怯な画策をしたベックメッサーは、その古臭い歌いぶりの滑稽さを嘲笑され、惨敗に帰する。その題材が当時の音楽事情を表していたことはテキストの朗読会に招かれたハンスリックも想像できたことだが、そのベックメッサーが自分に対する揶揄だったことに後になって気づく。ここからハンスリックのワーグナーに対する嫌悪が批評のバランスを超えて表現されるに至ったのである―。

批評は好悪の感情にまかせて書かれるべきものではない。飽くまでも、理知的に論理的に考え、たとえ印象を語るのであっても何度も自らの内で検証した後に書かれねばならない、と常日頃心がけるハンスリックではあったのだが、このときから、少なくともヴァーグナーに関してだけは、容赦することはなくなった。

ブルックナーについて彼はこう思考する―。

彼の音楽性には全く賛成しない。自分の音楽観からも許しがたい野蛮音楽であると思う。だが、批評の神とでもいうものがあるなら、その神もまたブルックナーを全く否定し去るだろうか。ハンスリックは、そうしたことを思うたびいくらかずつ憂鬱になるのだった。

僕が幾分ハンスリックに同情を寄せるのは、彼が「純粋音楽」の理想と考えるブラームスの音楽を僕が好んでいるから、というのもあるが、批評や評論の難しさを、その意義を如実に感じさせられたからだ。僕は評論家を目指しているわけではないが、音楽ブログを執筆する者として考えさせられるところがあった。他方、音楽観の違いに拘り過ぎて、聴けない音楽があるというのも悲しく勿体ない話で、その種の「派閥闘争」はまるで他の信条を認めないカルトのように僕には感じられる―「立場」というものが関係するのなら、喜んで放棄したい―。もっとも、好みではない音楽を無理して聴かなければならない道理はないが、味覚と同様、時を経て変化するものもあるはずだ。僕としては自然な流れでその変化に寄り添っていけたら、と思っている。以前では味わえなかったものを味わえるようになるかもしれない―それは僕の人生にとって決して無駄にはならないだろう。

「ブルックナー伝」第4章には、ワーグナーに献呈された「トランペットの方の」ブルックナー/交響曲第3番 (当然、引用てんこ盛りの第1稿) の初演の様子が克明に記されている。天下?のウィーン・フィルの悪態ぶりがリアルに描かれていて、指揮を担当したブルックナーの途方もない気苦労を感じさせてくれる。僕としては当時学生だったマーラーの反応が面白かった。豊かなメロディが相応しくないテンポで奏でられるといった、オケの非協力的で身勝手な演奏が「異化効果」としてマーラーの交響曲に反映された、という見方が興味深い―ややご都合主義的な見解ではあるが―。極めて酷い演奏ではあったが、音楽自体が内包している真価は伝わるようで、拍手喝采する弟子たちのほか、楽譜を出版したいという申し出もあり、翌年それが果たされたそうである。初演にはあのハンスリックも同席していた。彼は慎重さを期して論評している―。

我々に、中傷しようとする意志は一切ない。彼の芸術の目的は、まことに誠実である。ゆえに、このたびは、批評するよりはむしろ謙虚に、彼の巨大な交響曲を理解できなかったと告げるべきであろう。だがもしたとえるなら、せっかくのベートーヴェンの交響曲第九番的なヴィジョンが、ヴァーグナーの『ヴァルキューレ』と手を結ぼうとしたために、その馬の蹄に踏み潰されてしまったと言えばよいだろうか。

この第4章は、前述のゆたきのハンスリックに関する翻訳を団員に送った後に書かれたものだった。ブルックナー団のハンスリックに対する矛先が僅かに丸味を帯びているように感じられたのは気のせいだろうか―。

マーラー編曲による4手ピアノ版のブルックナー/交響曲第3番~第1楽章。

総譜とともに1878年に出版された―。

スケルツォに素晴らしいコーダが追加されている第2稿による演奏―。

アーノンクール/BPOによるが、動画主が演奏スピードを調整したそうだ。

本書のラストは「ブルックナー伝」のエピローグで閉じられる―タイトルは「我が願えるはただ遠き後の日」―。ここには、度重なる改訂と心無い酷い演奏に対するブルックナーの心情が描かれていた。

「わたしができるのは妥協だけだ。さもなくば全く演奏されないのだ。選択の余地はない」

「今はただ、どんな形ででも聴いて憶えてもらうほかない。だが、いつかわたしの交響曲が多くに知られ、その本来の形を心から求められる、そのときのために」

いつの日か、わたしの真の音楽を聴こうとする人々のために―と、ブルックナーは最後、こう結んでいる。

「完全な楽譜は、後世の聴衆のためにある」

今年2024年、ブルックナー生誕200年を記念し、世界各地で様々なプロジェクトが発動中である。弟子のひとりであったマーラーの言葉を借りて「ついにわたし (アントン・ブルックナー) の時代が来た」というべきだろうか。僕としてはサガンを模して「ブルックナーはお好き?」と皆さんに尋ねたい。

せっかくなので、ブルックナーは如何?